![]() �i����Ǐr�搶�̂��b�j

�i����Ǐr�搶�̂��b�j

����͂��b�������ǂ����킩��܂���ǂ��A��̎������̂悤�ɁA���܂ꂽ�������y�^�@�̗��������ł���҂͕ʂɂ��āA�S�R�����������Ƃ̂Ȃ��A�������ʂ̈�ʂ̐l�X���e�a���l�Ƃ������ɐڂ���̂́A�����Ă��w�V�ُ��x���茜��ɂȂ��Ă���悤�ł��B�e�a���l�Ƃ����l�����ɐ[���@���S���������l���Ƃ������ƂɊF����������̂Ɂw�V�ُ��x���傫�ȋ@���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������Ǝv���܂��B�������āA�������̂悤�Ȏ҂��w�V�ُ��x�ɂ͑a���Ȃ̂ł��B

���̂��Ƃ����܂��ƁA��y�^�@�ł͐̂���@�@���l�́w�䕶�́x��z���̑f�ނɂ��āA�����ƍ����܂ŗ�������ł��B���������_�ŁA�������Ď������̕����w�V�ُ��x�ɂ͑a���ŁA�^�@�ɊW�̂Ȃ���ʑ�O�̕��X���w�V�ُ��x���悭�ǂ�ł�����Ƃ������Ƃ�����킯�ł��B

���̊Ԃ�����Ɨp���������ē��{�莛�̓�����ق֍s���܂����B���ւɍ����D���Ԃ牺���Ă����āA���̏�ɔ������ŁA�u������d�c�v�u�������恛����d�c�v�ȂǂƁA���̎��ɗ��Ă������d�c�̖��O���o�Ă��܂��B�����ƕ��ׂĂ���D�̒��ɁA�u��������d�c�v�Ƃ����D���������̂Ŏ��͂т����肵�܂����B��ق̎������֍s���āA�Ⴂ�l�ɁA�u���̋�������d�c���āA�{���ɗ��Ă���̂��ˁv�ƕ�������A������A���N���Ă����܂���ƌ����B

����͉��̂��Ƃ����ƁA��͂�w�V�ُ��x�������ɂȂ��Ă���̂ł��B�������͂�����@�h�_���ł��B���̖{���ɂ͋������w�@�Ƃ����̂������āA�������̋��w�����������邽�߂ɔM�S�ɓw�͂����Ă�����B�����̐l�������A�e�a���l�́w�V�ُ��x�͔��ɐ[���@�������A����ł����Ď��������̏@���S�����Ж����čs�����ƁA�]��ʐ[�搶�́w�V�ُ����L�x���e�L�X�g�Ƃ��Č�������J���悤�ɂȂ����B�����Ă��ꂪ�����Őe�a���l�̋����������Ƃ������ƂŁA���N���Ă�����Ƃ����ӂ��ɕ����܂����B�{���Ɂw�V�ُ��x�Ƃ����̂͏@�h�̔@�����킸�A�S��ł��̂Ȃ̂ł��B

�܂������̏��N�ɁA���́w�V�ُ��x�����Ĕ��Ɋ��������l�ɁA�L���X�g���̈̂����œ����ӎO�Ƃ����l�������܂��B���̐l�������ǂ�ŁA���̎���ɂ͕��������Ȃ����������ނʂ��Ƃł����A�e�a�̈���ɂɑ���[���A�˂̐S�́A��X�L���X�g���k�̎�C�G�X�ɑ���M���̐S�ȏ�̂��̂�����ƌ����Đ�^���Ă����܂��B

�q�c�S�O�́A���́w�V�ُ��x�ɏo�����āA�w�o�ƂƂ��̒�q�x�Ƃ����Y�Ȃ������܂����B�e�a���l�ɐڂ���l�́A�قƂ�ǂ��́w�V�ُ��x��ʂ��Đڂ��Ă����킯�ł��B������Ɂw�V�ُ��x�́A�l�X�ɑ傫�ȉe���͂������Ă���킯�ł��B�����悻�l���Ƃ������̂������ł��[���l���悤�Ƃ��A�܂��@���ɑ����ł��S�����l�́A�@�|�̔@�����킸�A�K����x�͂��́w�V�ُ��x��ǂ�ł��܂��B

�@�]�ˎ���

�i��J�h�j�@�@�����@�[��w�V�ُ��u�ыL�x

�@�@�@�@�@�@�@�����@���ˁw�V�ُ����L�x

�A�ߑ�i�����`���a�j

�i��J�h�j�@�@�@���V

�@�@�@�@�@�@�@�@�ʼnG�@�q�w�V����u�b�x

�@�@�@�@�@�@�@�@���q��h�w�V���╷�v�^�x

�@�@�@�@�@�@�@�@�]��ʐ[�w�V�ُ����L�x

�i�{�莛�h�j�@�@�ߊp��ρw�V����u�`�x

�@�@�@�@�@�@�@�@���n�哙�w�V����u�]�x

�@�@�@�@�@�@�@�@�~���^���w�V����u�b�x

�B���

�i�N�w�ҁj�@�@�@�O�@���E���c�����Y����J�[����a�ғN�Y

�i���j�w�ҁj�@�@�Ɖi�O�Y��}����j��Óc���F

�i��ƥ�]�_�Ɓj �q�c�S�O�w�o�ƂƂ��̒�q�x

�@�@�@�@�@�@�@�@�T�䏟��Y�E�J��O�O����؏��O

![]() �i����Ǐr�搶�̂��b�j

�i����Ǐr�搶�̂��b�j

�B�~�[�̏����ꂽ���M�́w�V�ُ��x�́A���͎c�O�Ȃ���c���Ă���܂���B���́w�V�ُ��x�ɔ��Ɋ������A������킴�킴�����̕M�Ŏʂ�����āA�������ɒu���ēǂ�ł���ꂽ��������ڂ̘@�@���l�ł��B�@�@���l�́A����Ȃ����́w�V�ُ��x��厖�ɂ���A�������ɍ��E�ɒu���āA�����Ė{�莛�̍ċ��̂��߂ɂ���J���ꂽ�̂ł��B�{�莛���ċ�����^�@�̐��_�́w�V�ُ��x���ƒ����Ă���ꂽ�̂ł��B

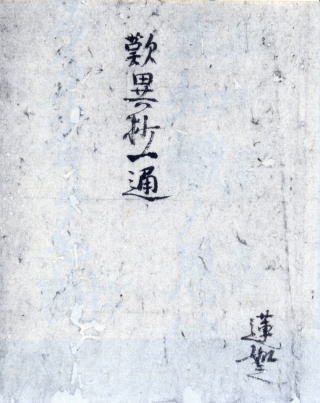

���̘@�@���l�̕M�ɂ���Ăł��܂����Ƃ���̎ʖ{�����{�莛�ɂ���܂��āA���ꂪ�ł��Â��w�V�ُ��x���Ƃ������ƂɂȂ��Ă���܂��B�ŁA���̎ʂ��ɂ͎��̂悤�Ș@�@���l�̉���������B

�w�E���̐����͓����厖�̐����ƂȂ��Ȃ�B���h�P�̋@�ɂ����č��E�Ȃ�����������ׂ��炴����̂Ȃ�B�x

�u�E���̐����v�Ƃ����̂́w�V�ُ��x�ł��B�u�����v�͏�y�^�@�̂��ƁB�u�����厖�̐����ƂȂ��Ȃ�v��y�^�@�ɂƂ��đ�ϑ厖�Ȃ��������Ƃ������Ƃł��B����h�P�̋@�ɂ����āA���E�Ȃ�����E�Ȃ��Ƃ����͖̂�����ɂƂ����Ӗ��B�l���������Ƃ��A�܂����ׂ������ɂƂ��������Ƃł��B�u���E�Ȃ�����������ׂ��炴����̂Ȃ�v���h�P�̎҂ɁA���ł�����ł��A���������ƌ����Ă͂Ȃ��B

�����������Ƃ�@�@���l�������Ă����܂��B����Łw�V�ُ��x�͒����Ԉ�ʂ̐l�ɂ͌����Ă��炦�Ȃ������B�����Q�O�N��ɂȂ��ď��߂Ă��ꂪ���J����܂����B

�@�@���l�́A���́w�V�ُ��x����ɑ厖�Ȃ��������Ƒ���ł����łɂȂ�B����ł��̉����������ꂽ�킯�ł��B���̐��l�̂��S�����Ⴆ�āw�V�ُ��x�͐l�Ɍ�����ׂ����̂ł͂Ȃ��Ƃ������������Ă����B���̂��߂Ɂw�V�ُ��x����ʂ̐l�X�̖ڂɐG��邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ƃ������Ƃ͎��Ɏc�O�Ȃ��Ƃ��Ƃ����C�����ĂȂ�܂���B�@�@���l�̂��S�Ƃ��ẮA������ȂƂ����̂ł͂Ȃ��A�u�ނ�݂₽��Ɍ�����ȁv�Ƃ������ƂȂ̂ł��B���h�P�̎҂Ɍ�����ƁA������t�ɗ��p���邩������Ȃ��B���h�P�̐l�ԂƂ����҂́A�K���������̈Ӗ������Ⴆ��B����������̌�����̂��߂Ɏg���āA�Ƃ�ł��Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B������A�����������h�P�̎҂ɂ́A���܂薳����Ɍ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B��������ꂽ�̂ł����āA�����ĒN�ɂ�������ȂƂ������Ƃł͂Ȃ��B�ɂ�������炸�A�����閧�̐����Ƃ��Ă��܂����B���������_�����Ɏc�O�Ȃ��Ƃł�����ǂ��A���̉��������������炻���Ȃ����̂ł��B

����ǂ��A�������̉������Ȃ�������ǂ��Ȃ��Ă������낤���B�Ȃ�������P���������낤�ƌ�������ǂ��A�����A�����Ȃ�������ǂ��Ȃ��Ă��邾�낤���B

�w�V�ُ��x�͂����閳���̏��ł��B���҂̏������Ȃ��B����ŒN�����������Ƃ������Ƃ����ɂȂ��Ă����̂ł��傤�B���O������Ȃ��̂ł��B�N������������画��Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤�B�����A�@�@���l��������������Ȃ�������A�w�V�ُ��x�͉i���ɖ�����Ă��܂��Ă�����������Ȃ��B�l�ԂƂ������̂͗L���Ȑl���������{�͑厖�ɂ��邯��ǂ��A���O�̂Ȃ��悤�Ȑl�̖{�Ƃ������̂́A���������Ȃ��̂����炢�ɂ����v��Ȃ����̂ł��B���Ƃ���A�@�@���l�������Ă��������āA�u�E���̐����͓����厖�̐����ƂȂ��Ȃ�v�ƁA��������ꂽ���炱���w�V�ُ��x�Ɍ��Ђ��ł����킯�ł��B����͗��h�ȕ����Ƃ������ƂɂȂ����̂ł��傤�B

�����@�@���l�����������Ȃ�������A�ǂ����̋��ɂق����炩���ɂȂ��Ă��܂�����������Ȃ��B���炭������Ă��܂��āA�������̖ڂɂ͎~�܂�Ȃ�������������Ȃ��Ƃ������Ƃ��v���ƁA��͂肱�̉����͂����������悩�����̂ł��B

![]()

�@�@�@�{�i���{�莛���j�����ŌÂ̎ʖ{

�A�[�̖V�{�i��J��w���j�i���{�Ƃ�����

�B�������{

�C���ێ��{

�D���Ԏ��{

�E���J��w�{�i���J��w���j

�F�[�̖V�ʖ{�i���J��w���j

![]()

�i��@���~�a��̂��b�j

�@�͘a�c�̗B�~�[���E�E�E�E�E�����@���ˁi�P�V�W�W�`�P�W�S�Q�j

�A�o�@���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�������̎��]�ɂ���

�B�@�M���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�����@�[��i�P�V�S�X�`�P�W�P�V�j

�C����̗B�~�[���E�E�E�E�E�E�����w��d�������̐�

�]�ˎ���̊w�҂̒��ɂ́A�e�a���l�̑��ɂ�����@�M���l������ł��낤�Ɛ��肵����A�@�M���l����^�@���w�ꂽ�{�莛��O��̏@��o�@���l�҂Ɍ����Ă��肷��l������܂����B

����Ƃ����̂��A�o�@���l�́w������x��l���@�M���l���璼�`���ꂽ�@����W�߂��Ƃ�����w���`��x�ɁA�����w�V�ُ��x�Ɠ������e�̖@�ꂪ�o�Ă��邩��ł��B�������A���̕��̂��猩�āA�o�@���l�̂��łȂ����Ƃ͊m���ł����A�@�M���l�𗠂Â���悤�ȐϋɓI�Ȏ���������܂���B����ɑ��ė��˂��e�a���l�̒���ŏ헤�̉͘a�c�ɏZ��ł����B�~�[�����̏��̒��҂ł���Ƙ_���Ă���́A�͘a�c�̗B�~�[��������̂悤�ɂȂ��Ă���܂��B

![]()

�i�_�q��b���a��̂��b�j

��\�l�y�̑�Q�S�Ԗڂɒ���̗B�~�[�̖��O���o�Ă��Ă���B����̗B�~�[�͂ǂ������l�ł��邩�Ɛ\���܂��ƁA����͐M��[�Ƃ����l�̒�q�ł��B�M��[�̒�q�͊��l������܂����A���̒��ɁA��ԏ��߂ɗB�~�[�̖��O���o�Ă���B�Ƃ��낪�M��[�Ƃ����l�͑������V���咣�����l�ł���܂��B�ǂ�ȍ߂�Ƃ��Ă�����ɔ@���ɂ���ċ~����Ƃ����������V���咣�����̂��M��[�ł���A���̒�q���B�~�ł���B

���ꂩ��X�ɂ�����̖��́A�M��[�̒�q�ɗB�~�A�@���A�@�M�A�~�����X�����ł��B����ǂ��A���̗B�~������̗B�~�ł��邩�ǂ����A�����������Ƃ��S�R�����ĂȂ��̂ł��B

���ꂩ��A��\�l�y�̑�Q�S�ԖڂɗB�~�[�̖����o�āA���ꂪ����̗B�~�ƂȂ��Ă���܂��B����ǂ�����́A���͈�{�ɂ͗B�~�[���B�P�[�ɂȂ��Ă���B������A�ʂ����āA���ꂪ�B�~�[�ł��邩�ǂ����Ƃ������Ƃ��^��ł���B

���ꂩ��w�V�ُ��x���̂��������V���咣�����M��[�̖�킪���������̂ł���Ƃ������Ƃ��A�����w�V�ُ��x�Ƃ����{���ً`���咣�������̂̂悤�ɂȂ��Ă��܂����A�������X���w�V�ُ��x���������Ă���A�w�V�ُ��x�̒��Ɂu��Ƃēł��D�ނׂ��炸�v�ƁA�������V���r�߂��L���Ȍ䕶���o�Ă��܂��B������w�V�ُ��x�Ƃ������������������悤�ȑ������V�n���̏�������Ȃ��Ƃ������Ƃ��A���e�I�ɍ����܂���B

�͘a�c�̗B�~�Ƃ����l�ɂ��̂���F�X�Ȑ�������̂ł��B

��́A�����Y�̒�̕����Y�Ƃ����l������ɓ����ėB�~�[�ɂȂ����̂��ƁA�����������ł��B�����m�̂悤�ɁA�����Y�Ƃ����j�͔��Ɏ��Ȓj�ł����āA���[�������ɂ��������q���Ă���̂����āA���ʂ����Ă���ɈႢ�Ȃ��Ǝv���ď��[������B�Ƃ��낪�A���ɂ͂�����A�����͂��̏��[�������ɂ������̂ŁA���ɕs�v�c�Ɏv���Ĉꕔ�n�I��b���āA���[�����̂����������o���Ă݂�Ƃ����ƁA���������^����ɐ��Ă����Ƃ����B���ꂩ����S�������܂��ĕ���ɓ������A�����Ă��̐l���B�~�[�ł���Ƃ����L���ȓ`��������܂��B

����͗��j�I�ɂ݂Ĕ��ɉ������B���ɂ����Ƃ��܂��Ă��A�̎Ⴂ���ɏ��[���א����Đ�悤�Ȑl���A���̂悤�Ȉ�_�̗����x���Ȃ��A�������܂������͂������邩�Ƃ������Ƃ́A��قNj��{�̍����l�łȂ��Ă͏����Ȃ��Ǝ��͎v����ł��B�Ⴂ���A����Ȃ��Ƃ������l�Ԃ��A���O���ɋA�˂����r�[�ɁA�����ɋ��{���ł���͂����Ȃ��ł�����A�B�~�Ƃ����l�͂�قǍF�{�����������l���Ǝ��͎v���̂ł��B

����ɍ��킹�ėL�͂ȍl�����́A�B�~�[�Ƃ����l�͑�J�ƂƖ��ڂȊW���������l�ł���Ƃ����l�����ł���܂��B���̖��ڂȊW������Ƃ����̂́A����{�T�O�Ƃ����l�͐e�a���l�̖�����ł���o�M��ƌ��������l�ł��B�Ƃ��낪����{�T�O�̎q�ǂ����A���̗B�~�[�ł���Ƃ����`��������܂��B������A�B�P�Ƃ͕��Ⴂ�̌Z��ł���ƁB�����ŗB�P���͂��֓��ɉ����ėB�~�[�Ɏt�������ƁB�����ɁA�o�@���l�����̗B�~�[�Ɏt�������B��J�Ƃ̓�l�̐l�Ԃ��t�������Ƃ������Ƃ́A������J�ƂƔ��ɐ[���W�ɂ���l�łȂ��ƁA��J�Ƃ̐l���킴�킴��q���肷��͂����Ȃ��B�Ƃ������ƂŁA���ǗB�~�Ƃ����l�́A����ɂ��Ə���{�T�O�̎q�ǂ��ł������A������B�P�Ƃ͌Z��ł������Ƃ������������܂��B���̐��͌X���ɒl������̂�����܂��B

�w��A�G���x�����Ă��A�ٍ˂ɏ��ꍂ���̐l�ł������A�����̐l�Ԃł������Ƃ����ӂ��ɏ����Ă���܂�����A��J�ƂƓ��ʂ̐[���W�ɂ������l�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B������A�Ⴂ�����瑊�����{�̂������l�ł������Ǝv���܂��B����͕��͂����܂��Ă��A�ǂ����猩�܂��Ă��A���ꂾ���̋��{�̂���l�͏��Ȃ��B����ɂ����Ă��A�Ȃ��Ȃ����̂悤�ȕ��͂͏����܂���A�V�O�O�N�̐̂ɂ��ꂾ���̕��͂��������Ƃ������Ƃ́A��قLĵ��l�������Ǝv���܂��B

�������A�e�a���l�̔ӔN�̂���q����ł���܂��āA�o�@���l���������i�P�Q�W�W�j�N�ɗB�~�[���㗌�������Ɉ������̂́A�e�a���l�Ō�Q�U�N�ł��B������A�e�a���l�����B��ɂȂ��ĂR�O�N�߂��������Ă������l�ł�����A�����ɏ����Ă���悤�ɁA�e�a���l���S���Ȃ�ꂽ��A�F�X�Ȉً`�و��S���N�������Ə����Ă���܂�����A���R�B�~�[�����l�S����A�R�O�N�߂��������炦�āA���̎��N�������ً`�و��S��ᔻ�����̂��w�V�ُ��x�ł���܂��B��������A��͂�͘a�c�̗B�~�Ƃ����l����J�ƂƓ��ʂ̐[���W�ɂ������Ƃ����ӂ��ɍl���邱�Ƃ��A��ԉ����ȍl������Ȃ����Ǝv���܂��B