(歎異抄第三条の1) |

![]()

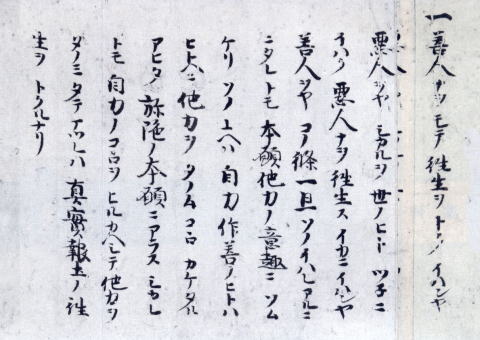

この章は内容がだいたい五段に分かれています。

第一段は、「善人猶以って往生を遂ぐ、況や悪人をや。」

第二段は、「しかるを世の人常に言はく、本願他力の意趣に背けり。」

第三段は、「その故は……真実報土の往生を遂ぐるなり。」

第四段は、「煩悩具足の我等は……最も往生の正因なり。」

第五段は、「よって善人だにこそ往生すれ、まして悪人はと、仰せ候ひき。」

このように、第三条は五段に分けて味わうのが、このご文に親しいと思います。そうして、我々のような悪人が阿弥陀如来の本願のお目当てであるということをお書きになったのです。

それで一番初めの問題は、善人と悪人という問題です。この『歎異抄』に出ている善人という人は「自力作善の人」と書いてあります。だから「善人」というのは自分の力で仏になる、自分の力で善根功徳を積んで仏になるというのが「善人」です。それから悪人というのは、阿弥陀如来の本願を信ずる、憑む人です。阿弥陀如来の本願を信ずるならば、全部が悪人になるのです。だから真宗の悪人は、悪人になるのです。この「悪人になる」ということに非常に深い味わいがあるのです。学問のある賢い人であっても、両手を合わせて阿弥陀如来のお慈悲が解ったならば、皆悪人になるのです。だから真宗の悪人というのは、悪人になるのです。阿弥陀如来の本願を信じた時に悪人になる。ところが、自力の善根の方々でも、自力の計らいを捨てて偏に阿弥陀如来の本願を信ずるならば、そういう人も助かっていくのです。

まず我々がこの第三条を味わうのに、「悪人正機」について二つの立場があるということをよく呑みこんでおかなければ解りません。真宗の悪人正機ということには、阿弥陀如来の大悲の立場と、信の立場の二通りの意味があります。

まず第一の阿弥陀如来の大悲、お慈悲の立場に立って考えますと、善人は傍機、悪人は正機という立場を「悪人正機」といいます。如来の大悲の立場から申します。如来の大悲の立場から申しますと、善人より悪人が可愛いということです。

例えば、4、5人の子どもが川の辺で遊んでいる。私たちがそういう所を通りますと「危ない」と思います。ところが、その中の一人が川の中に落ちますと、誰が一番先に助けられるかというと、川に落ちた子どもが真っ先に助けられるのです。これを「悪人正機」というのです。善人も悪人も、皆迷うているのです、如来さまから見れば、どんなに学問のある人でも迷いなのです。如来さまは皆助けてあげたいのですけれども、その中で誰が真っ先に助けられるかというと、悪業を抱えて正に地獄堕ちようとしている我々のような煩悩具足の悪人が目当てでございますというのが「悪人正機」というのです。

『大無量寿経』では第18願のご本願と、本願成就文というご文とがあります。第18願では「十方衆生」です。「十方衆生皆来いよ」と。「男も来いよ、女も来いよ。善人も来いよ、悪人も来いよ」と。ちょうど案内状を出して「皆さんお越しくだされたい」と書くけれども、本当の気持ちとしてはその中の誰か一人に来てもらいたいのです。

それから本願成就文という御文は、今度は「十方衆生」が「諸有衆生」になっています。本願成就文というのは、お釈迦さまが第18願のお謂われを述べられたのが本願成就文です。その本願成就文では、諸の有の衆生と、有というのは三有という迷いです。阿弥陀如来のお心としては、諸の有として迷うている我々が一番可愛いと、そういうふうに言葉も変えて、我々のような迷うている者が一番の目当てであるというておられるのです。この、善人よりか悪人の方が可愛いという場合の悪人は相対悪というのです。相対的悪というのは、善に対する悪です。

もう一つは絶対悪です。その絶対悪というのは、弥陀を憑めば悪人になる、悪人になるということです。それはどういうことかと申しますと、「他力を憑みたてまつれば悪人になる」。十方衆生の全体が悪人になる。これは信の立場です。ご信心を獲た、浄土真宗のお念仏の立場から申しますと、十方の衆生の全体が悪人になるのです。こういう悪人が絶対悪です。絶対悪というのは、阿弥陀如来のご本願の謂われ、お慈悲が解れば悪人になるのです。

具体的に申しますと、我々の毎日の生活の中に、阿弥陀如来、仏さまが出て来ないというと、「我れが、我れが」と「俺ほど」と頭が上がる。なぜ「我れが、我れが」と頭が上がるかと言いますと、我々の毎日の生活には何も依りべがないのです。ところが、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏とお念仏を喜んで、我々の毎日の生活に阿弥陀如来さまがお出ましになりますというと、この如来の前に頭の上がる者は一人もございません。仏が出てくるのです。仏が出てくると、どんなに賢い人でも、どんなに善根を積んだ人でも悪人になるのです。

如来さまの清浄な南無阿弥陀仏のお名号の善根功徳に比べたら、我々がやっている善根功徳は「雑毒の善」「虚仮の行」である。善をやりながら、その善に毒が混じっていると親鸞聖人は仰せられている。「雑毒の善」の毒とは何であるかというと、それは「我れが、我れが」という気持ちです。それでご開山は阿弥陀如来のお慈悲、清らかな南無阿弥陀仏のお名号をいただいたならば、この親鸞がやっていることは、良いことをやっているようだけれども「雑毒の善」「虚仮の行」であると。

これでは仏になりません。これが真宗の悪ということです。51段の等覚の弥勒菩薩のように偉い方だって、阿弥陀如来の前に出たならば、「私のような者は地獄より外、往く所はございません」と仰せられる。『大経』に説いてあります。「弥勒領解段」に、「51段の弥勒菩薩のような賢い方であられても、阿弥陀如来の絶対清浄の善根功徳に比べたら、五道流転の凡夫でございます」と仰せられたのであります。だから世の中には善人はございません。仏さまのお慈悲に比べたならば、仏さまのお慈悲を超すような善をやる者はございません。この信の立場から申しますと、十方衆生の全体が悪人になるのです。

阿弥陀如来の本願は「悪人正機」です。どんな悪い奴でも助けるということだけを聞いて、本当に阿弥陀如来のご本願を信じない人はどうなるかと言いますと、造悪無碍である。これは如来さまのお慈悲だけを聞いて、大事な信心がないのです。これが「為楽願生」というのです。為楽願生というのは、楽の為にお説教を聞くのです。楽というのは道楽根性です。極楽に参ってこういうことをしたい、「ただ極楽にく参って百味の飯食を食べて、何もせんでいい、洗濯もせんでいい、そんなことはないかな」と言うているのです。信心がないのです。信心なしに、ただ道楽根性のために願生するんです。仏さまが我々の生活に出てくれば、みな恥かしいという気持ちになる。仏がないから、ただ道楽根性で聞きよるのです。本当に私が信仰して、毎日の生活に仏さまが出てくれば、親鸞聖人の仰せられるように、「まことに恥かしいことでございます」となるのです。ここが非常に大事なところです。

(歎異抄第三条の2) |

![]()

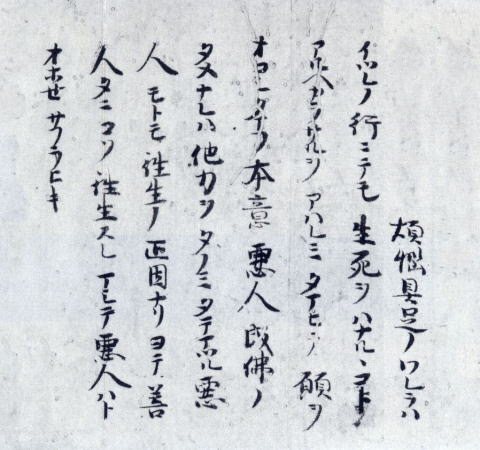

「猶以って往生を遂ぐ」。この言葉が面白い。ついでに助かるという意味です。そんな者は正客ではない、ついでに助かる。善人でもまあまあ助かることがある、いわんや悪人が助かるのは全く当然である。常識から言うと驚くべき言葉です。そこで常識をもってきて「然るを世の人常に曰く、悪人猶往生す」、あんな悪い奴でも助かるくらいだから、このような良い人は当然だ。これが普通世間一般の常識です。

「仰せ候らいき」。『歎異抄』の前半、第十章までは各章の一番終わりに大概「と云々」という言葉がついています。例えば、

第一章「弥陀の本願を妨ぐるほどの悪なき故にと云々」

第二章「面々の御計らいなりと云々」

第四章「末通りたる大慈悲心にて候うべきと云々」

第五章「まず有縁を度すべきなりと云々」

第六章「また師の恩をも知るべきなりと云々」

第七章「諸善も及ぶことなき故なりと云々」

第八章「非行非善なりと云々」

第九章「怪しく候らいなましと云々」

「云々」というのは、後まだ色々あるけれども、ここでもう打ち切るという意味でしょう。後を割愛してある。切れていないのだが、切れていないのを切ってある。そういう時に「云々」という言葉を使うわけです。

第十章だけは「仰せ候らいき」となっています。これは大切の証文がこれで一応終わるというわけですから「仰せ候らいき」といって収めてあるのです。この後は別序を挟んで歎異ということが出てきます。今、この第三章、真実信のところは大切の証文の途中です。にもかかわらず、ここは「云々」と言わずに「仰せ候らいき」と切ってある。これは、非常にここが大事だという響きをもった文章なのです。こう仰ったのだ、もうこの他はないのだと、ピシッと抑えた感じが、この「仰せ候らいき」と切ったところに感じられるのです。

ちょっと気がついたのですが、第三章には念仏ということが一つも出ておりません。

| 第一章 | 「念仏申さんと思い立つ心の発る時」 |

| 第二章 | 「しかるに念仏より外の道をも存知し」 |

| 「親鸞におきてはただ念仏して」 | |

| 「念仏は実に浄土に生るる種にてや侍らん」 | |

| 「念仏して地獄に堕ちたリとも」 | |

| 「念仏を申して」「念仏を採りて信じ奉らんとも」 | |

| 第四章 | 「浄土の慈悲というは念仏して急ぎ仏に成りて」 |

| 「然れば念仏申すのみぞ」 | |

| 第五章 | 「親鸞は父母の教養のためとて一返にても念仏申したること未だ候らわず」 |

| 「念仏を回向して父母をも助け候らはめ」 | |

| 第六章 | 「人に念仏を申させ候らはばこそ」 |

| 「念仏申し候う人を」 | |

| 「人に連れて念仏すれば」 | |

| 第七章 | 「念仏者は無碍の一道なり」 |

| 第八章 | 「念仏は行者のために非行非善なり」 |

| 第九章 | 「念仏申し候らへども」 |

| 第十章 | 「念仏には無義を以って義とす」 |

こういうわけで他の九章には全体を貫いて念仏が出ています。にもかかわらず第三章には念仏が一言も出てこない。これはいったいどういうことなのでしょうか。つまり信心の問題というのは、念仏を通して仏の心をいただく、それが信心でしょう。本願他力の意趣というのは念仏の中に込められた仏の心です。

それがここに出ている。念仏という言葉が出ているわけではない、念仏の内容、即ち南無阿弥陀仏というわずか六字の中に込められたところの仏の心が出ている。念仏はあらゆることを念ずるわけではない、仏が我々を念じておられる。仏が我々を念じてくださるから、我々が仏を念ずることができる。もし我々に先立って、仏が私たちを念じてくださっているのでなかったら、我々は見当外れの念仏をするかもしれません。そういう大事なお心がここへ出ている。これが第三章の非常に目立つ特徴であります。

「然れども、自力の心をひるがえして」。ここに「ひるがえして」とありますが、これに「翻」の字を当てはめるテキストがあります。

しかし、「翻」では宗教的な意味が出てきません。思い返したというくらいの意味にしかなりません。この場合の「ひるがえして」はやはり「廻心」です。自力についての懺悔です。見込みのないものに見込みをつけていたという懺悔です。自力であった、ありもしないものをあると思っていた、そういう自覚です。廻心は必ず裏に懺悔ということがある。とんでもないものを握っていた、自分にとんでもない見込みをつけていたということが解った。知らされた。そこに他力を憑むということが出てくる、それが廻心です。だから「ひるがえす」という字は、漢字を当てはめるなら「廻」の方が適切だと思います。

![]()

『正像末和讃』、「罪福深く信じつつ/善本修習する人は/疑心の善人なるゆゑに/ 方便化土に止まるなり」

『唯信鈔文意』、「十方世界普流行」といふは、「普」は普く、広く、極なしといふ。「流行」は十方微塵世界に普く弘まりて、勧め行ぜしめ給うなり。しかれば大小の聖人・善悪の凡夫、皆共に自力の智慧を以っては大涅槃に至ることなければ、無碍光仏の御形は、智慧の光にてましますゆゑに、この仏の智願海に勧め入れ給うなり。一切諸仏の智慧を集め給へる御形なり。光明は智慧なりと知るべしとなり。(略)「不簡破戒罪根深」といふは、「破戒」は上に表はすところの萬の道俗の戒品を受けて、破り捨てたるもの、これらを嫌はずとなり。「罪根深」といふは、十悪・五逆の悪人、謗法・闡提の罪人、おほよそ善根少なき者、悪業多き者、善心浅き者、悪心深き者、かやうの浅ましき様々の罪深き人を「深」といふ、深しといふ言葉なり。総て善き人、悪しき人、貴き人、賎しき人を、無碍光仏の御誓には嫌はず簡ばれずこれを導き給ふを先とし旨とするなり。真実信心を獲れば実報土に生ると教へ給へるを、浄土真宗の正意とすとしるべしとなり。「総迎来」は、総て皆浄土へ迎へ率て、帰へらしむといへるなり。「但使回心多念仏」といふは、「但使回心」は偏に回心せしめよといふ言葉なり。「回心」といふは自力の心を翻し、捨つるをいふなり。実報土に生るる人は必ず金剛の信心の発るを、「多念仏」と申すなり。「多」は大の意なり、勝の意なり、増上の意なり。大はおほきなり、勝はすぐれたり、萬の善に勝れるとなり、増上は萬のことに勝れたるなり。これ即ち他力本願無上のゆゑなり。自力の心を捨つといふは、やうやう様々の大小の聖人・善悪の凡夫の、自らが身を善しと思ふ心を捨て、身をたのまず、悪しき心を顧みず、一筋に具縛の凡愚・屠沽の下類、無碍光仏の不可思議の本願、広大智慧の名号を信楽すれば、煩悩を具足しながら無上大涅槃に至るなり。具縛は萬の煩悩に縛られたる我等なり、煩は身を煩はす、悩は心を悩ますといふ。屠は萬の生きたるものを殺し、ほふるものなり、これは猟師(漁師)という者なり。沽は萬のものを売り買う者なり、これは商人なり。これらを下類といふなり。(略)「不得外現賢善精進之相」(散善義)といふは、露わに、賢き相、善人の形を表わすことなかれ、精進なる相を示すことなかれとなり。そのゆゑは「内懐虚仮」なればなり。「内」はうちといふ、心の内に煩悩を具せるゆゑに虚なり、仮なり。「虚」は虚しくして実ならぬなり、「仮」は仮にして真ならぬなり。この意は上にあらはせり。この信心は実の浄土の種となり、実となるべしと、偽らず、諂はず、実報土の種となる信心なり。しかれば我等は善人にも非らず、賢人にも非らず。賢人といふは、賢く善き人なり。精進なる心もなし、懈怠の心のみにして、内は虚しく、偽り、飾り、諂ふ心のみ常にして、実なる心なき身なりと知るべしとなり。「斟酌すべし」(唯信鈔)といふは、ことの有り様に従うて、計らふべしといふ言葉なり。

![]()

「然るを世の人常に曰く、悪人猶往生す、如何に况や善人をや」。

確かにこれは常識です。あんな悪い奴でも助かるぐらいだから、この人は良い人なので往生できて当然だと。これが常識です。しかし、この場合の善人・悪人の抑え方は全然違うのです。言葉は一緒です。言葉は最初の方の善人・悪人も、次の「然るを世の人常に曰く」の善人・悪人も一緒です。けれども、抑え方が全然違う。世の人が常識的に善人・悪人と言っているのは、この人は良い人だ、あいつは悪い奴だと、対象的に人をつかまえて言っているわけです。他人に対する批評です。自分ことは棚に上げて、他人のことを批評している。常識というのはそんなものです。

いつも感じることですが、汽車に乗っていても電車に乗っていても、日本人というのはよく喋るなあと感じます。どうして喋るのかと言いますと、自分を抜きにしているから喋れるのです。自分のことを考えたら、そう他人のことを軽々しく言えるはずがない。自分を忘れている無反省な人間ほどお喋りが多い。人がいいのです。前の方にある善人は全く自分のことは棚に上げてしまって、気楽に他人のことばかり言っている。そういう人を善人というのである。前の方の抑え方は自分について言っているのです。自覚の問題です。自分に対する無自覚を善人という。そして、自分のことを困った奴だという自覚を持った人を悪人と言ってある。他人のことを言っているわけではないのです。逆に、後の方は他人のことです。常識の世界は全部他人事。あいつはどうだった、こいつはどうだったと、他人のことばかり言っている。それに対して前の方は、我が身というものを全く棚に上げて、自分が問題にならない人を善人と言う。気楽な人です。自分が問題になって、自分をもて余しているような人を悪人と言う。自分を問題にせずに、あいつも困った奴だ、こいつも悪い奴だと言っているのを善人と言う。

あいつも困った奴だ、こいつも困った奴だと言わなくてはならない。そのわしが一番困った奴ではなかろうかと言ったら、それは悪人。だから自覚の言葉だと言ったのです。

「善人猶以って往生を遂ぐ、況や悪人をや」

という、これは自覚の問題です。自分というものが苦にならずに、他人ばかり苦にしているような、そういうのを善人と言う。自分を問題にしてるのが悪人です。この世界で一番困った奴が私なのです。よく考えてみたら、自分ほどのもて余しものはいない。自分という奴は、自分の言うことをなかなか聞かないのです。困ったものです。あれをしてはいけないと思うのですが、反対の方へ行く。これを言ってはいけないと思っているのですが、反対の方向へ行って、言ってしまう。言わなくてもいいことを言い、しなくてもいいことをし、くだらない小さなことに腹を立て、細かいことに欲を出して、本当に困った奴だと思います。始末も何もついたものではない。そういう人を悪人と言うのです。

![]()

この悪人という言葉は非常に難しいのですが、親鸞の時代にはどんな人が悪人と言われていたかということを、少し歴史的に見なきゃならないと思います。これは現代と少し違う面もあります。それは親鸞の時代には、実は、差別を受けている人々が悪人だと言って差別されていたのです。

「栴陀羅」というのはお経に出ていて、とにかく悪人として使われるのですが、実はインドに現実に存在した人々で、差別を受けていた人々で、「チャンダーラ」と言われていたんです。それをお経では「栴陀羅」という漢字で書いているのです。

ところが、親鸞の時代というのは非常な激動期で、それまで支配してきた貴族を武士が打ち倒していくという革命期で、世の中の価値観も大きく変わっていくという、それまで抑圧されていた人々も非常に生き生きと活躍し始める、そういう時代です。そういう時代の中で、悪人として差別されてきた人々は、ただ差別されて縮こまっていたかといったらそうじゃないんですね。逆にですね、「俺は悪人だ」ということを名乗って、そして力強く生きていく姿というのがあった。

それはちょっとそこに例を挙げておきましたけれども、例えば、平安時代末期から鎌倉時代に、狩人とか漁民というのは非常に強い差別を受けていた。例えば『今様』という当時の歌なのですけれども、こんなのがありますね。

「はかなきこの世を過ぐとて、海山稼ぐとせしほどに、万の仏にうとまれて、後生我が身をいかにせん」(梁塵秘抄)

という『今様』があります。これはどういうことかというと、「はかないこの世をすごすために」、つまり、はかないこの世で生活するために、「海や山で稼ごうとする人は」ということですから、狩人、漁民を指すわけです。つまり、はかないこの世を過ごすために海や山で一生懸命狩猟している人々。漁民、狩人、こういう人は、「万の仏にうとまれて」非常に厳しい言い方ですね、総ての仏さまに疎まれる。そして「後生」というのは、この前も言いましたように、死んだ後に生まれるという、死んだ後の世界で、極楽か地獄かということですね。極楽に生まれるか地獄に生まれるか、これが後生ですが、「後生の我が身をどうしようか、どうしようもない」。「仏に見放されているのだから、これは地獄は間違いない」という意味になるわけです。つまり狩人や漁民は地獄に堕ちるというふうに、当時歌われていたわけです。そのように言われていたんですね。

この時代は、やはり地獄の恐怖というのはかなり一般的だった。そんな時代に、「お前みたいなことをやっていたら地獄に堕ちる」というような言い方がどんなに厳しく、残酷な差別であったかということを考えてみなきゃならないと思いますね。

あるいは、この狩人や漁民と武士とは、平安時代には一体だったのです。武士といえば支配者のイメージがあるんですが、長い徳川時代を経ていますから、現在では武士といえば支配者ですが、平安時代は、武士というのは貴族の召使なのです。あの「侍」という字は「さぶろう」という言葉からきたものです。「さぶろう」というのは、これは「お仕えする」という意味で、平安時代の文章に「侍」というのが出てきたら、これは「家来」という意味なのです。「召使」という意味なんですね。だから、武士というのは平安時代には貴族の召使だった。しかも、武力を使う召使ですから用心棒、番犬みたいなもの。身分は非常に低くて馬鹿にされていました。当然差別されていました。それで、武士というのは狩人と一体なのです。

例えば、あの有名な源平合戦で、那須与一が弓を射た有名な話がありますね。あの那須与一の出身地はもちろん那須ですが、今の栃木県ですが、今は天皇の別荘がありますけれども、この那須地帯は那須野という原野、広い野原がありまして、これは頼朝なんかもそこで狩りをしています。狩人なんですね、那須与一が弓の名人だったりするのは。これは、弓というのは狩人の武器ですから、これはもう狩人と一体だったということです。つまり、平安時代の武士というのは、狩人、漁民なんかと一体になっていて、未分化の状態にあって、そして一緒になって差別されていたのです。やはり、悪人として差別されていました。

武士が悪人だと言われている例は幾らでもあります。そうした中で、その武士がようやく立ちあがってですね、貴族を倒していこうとする、そういう機運が生まれてきた時に、その武士の一人が「悪源太義平これにあり」というふうに名乗るわけです。つまり、自分の名前に「悪」をつけているわけです。初めから。悪源太義平と、こういう言い方の中には、長い間差別されてきた、悪として差別されてきた、そういう数百年の歴史が、この背後にあると思うのです。

差別されているが故に、人間をいたわることが何であるか解るんです。差別されているが故に、平等とは何であるかが一番よく解る。恐らく、阿弥陀仏がいう平等の慈悲心という価値を一番知っていた人は誰か、これは差別されていた人々だと思うのです。悪だとされている、その自分の存在を名乗ることによって、自分がその悪い何とかだと名乗ることによって、彼らが持っている可能性を発揮していくわけです。ここなんですね。本当に差別されている人々、そういう人々が本当に阿弥陀仏の価値を知っている。本当の信心に向かえるのです、進むことができるのです。

親鸞はやはりそれを見たというふうに思います。親鸞はこんな経験を持っていました。親鸞が迷う時期がやはりあったということを物語る話なのですが、これは親鸞の奥さんの恵信尼が手紙の中に書いているのです。

ある時親鸞は三部経を千部読誦しようとしたんです。とにかく大変な修行です。もう明らかに自力の修行です。これは恐らく親鸞に焦った時期があったんでしょうね。これはちょうど飢饉で、民衆が苦しんでいる時期があったのです。自分は一体何ができるかということを性急に考えて、焦った時期があったのでしょう。もう必死になって、親鸞は三部経を千部読もうとして修行していたのです。しかし、途中で、

「やっぱりこれは間違っている、念仏を称える以外に何も要らないと法然に教えてもらって、自分もそれを説いているのに、何でまたこんなことをしたんだ。」

と言って止めたという話があります。ここで大事なのは、親鸞は反省して止めたことです。自力というのは親鸞にとっては、ともすれば陥りがちな道なのです。できるのですよ、親鸞には。三部経千部読むということは、やろうと思えばできる。できるから親鸞はその自力に陥りかけるのです。ところが、親鸞の周辺にいた東国の民衆は文字が読めないのです。そういう人々は三部経を千部読もうという自力の行に走ることはないのです。ここなんですね、親鸞が見たものは。つまり、そういう田舎の人々、文字の心も知らない人々は決して三部経を千部読もうというような自力に進むことはないわけなんです。つまり、生まれながら他力しか生きていけない存在なのです。

差別されている人々もそうです。例えば、動物を殺して生きている人。殺生は悪だと言います。しかし、こういう人は悪だから改めようということにはならないのです。仕事なんですから。改めることなんかできないのです。悪だと言われても改めずに進んでいくのです。それなんです、親鸞が言っているのは。悪を捨てようなんて思っちゃいけない、改めようなんて思っちゃいけない、その煩悩を持ちながら救われていくんだという、それが親鸞の教えです。親鸞の思想というのは、実はそういう差別をされて生きている、最低辺に生きている人々の、その生き様そのもの、これを総ての人々が、やっぱりその生き様を目指して生きていく、そういう生き方であったわけです。

だから、私は、親鸞が思想を築いていった根本には被差別者の姿があると思います。だから、親鸞がこの『歎異抄』でいう「悪人」というのは被差別者に通じるのですが、ただ被差別者のことを言っただけではないのです。被差別者だけではなくて、それ以外の総ての人々、それ以外の人々も総て、やはり被差別者が生きているその姿、真の平等を求め、熱烈に阿弥陀仏を求める、そして人間をいたわることが何であるかを知っており、そして自力に走ることのない、そういう被差別者の置かれている状態、これを見て、親鸞は人間の生きていく本来の姿を見出したのではないかというふうに思うのです。ですから、親鸞が「悪人こそが救われる」という、この背後には、やはり悪人として差別されていた当時の人々が、その差別から逃げるのではなくて、その悪人であることに徹することによって自分の可能性を発揮していった。武士が悪源太と名乗って、自分の可能性を発揮していった。日蓮が海人の子だと名乗ることによって法華経の差別を克服していった。そういうふうに悪人であることを隠すのではなくて、捨てるのではなくて、それに徹することによってたくましく生きていった人々が、この当時沢山いたということです。これは親鸞の思想が生まれたことと無関係ではないというふうに思います。

![]()

『歎異抄』第三条のご法語は浄土真宗の奥義の一つである悪人正機、悪人を救済の正しき対象とするということについて述べられたものとしてことに珍重されてきました。親鸞聖人のみ教えの特色と言えば、まず第一に本願力回向の宗義であると言わねばなりませんが、さらにその内容から言うと、

一、

信心正因

二、

現生正定聚

三、

往生即成仏

四、

悪人正機

といった事柄を教義の特色として上げることができましょう。ところが、これらの教説が『教行証文類』や『三帖和讃』等にはっきり示されているのに対して、悪人正機ということは、その意は随所に明かされていますが、「善人猶以って往生を遂ぐ、況や悪人をや」というような明解な言葉で説かれているのは『歎異抄』が初めてでした。

悪人正機という四字熟語は『歎異抄』はもちろん、親鸞聖人のお聖教の中には見当たりません。しかし、例えば『化身土文類』に「悪人往生の機たることを彰すなり」と言い『愚禿鈔』に「菩薩や声聞縁覚といった聖者を浄土の傍機と言い、天人といった凡夫を浄土の正機」と言われた例はあります。また、覚如聖人の『口伝鈔』には、

「悪凡夫を本として、善凡夫を傍らに兼ねたり。かるが故に傍機たる善凡夫なお往生せば、専ら正機たる悪凡夫、いかでか往生せざらん。しかれば善人なおもって往生す、いかに況や悪人おやというべし、と仰せごとありき」。

と言い。正機たる悪凡夫という言葉を「況や悪人をや」と言い換えられているのですから、明らかに悪人正機ということになります。悪人正機とは、聖者善人を傍機とするということの対句として用いられていたことが解ります。

そして、この正機ということについてですが、正機の「正」とは「傍」に対する言葉として用いられているのですが、もともと「正」は「まっすぐ」ということで、目標に向かってまっすぐに進んで行く有り様を表しています。今は仏が救いの対象として、その人にまっすぐに向かっているような位置にあるものを正機と言うのです。それに対して「傍」とは「かたわら」「わき」のことで、仏の救いの対象の中へは入っているけれども、脇に位置しているようなものを傍機と言うのです。

ついでに、機という言葉は、天台大師の『法華玄義』に「仏の説法の対象となっているもののこと」を機という言葉で表されています。機には微・関・宜という三つの意味があって、仏の救済の対象を表すのにふさわしい言葉だったのでしょう。微とは機微というように、教えを受ければそれに反応して菩提心、信心を発すかすかな兆しを持っている者ということです。また関とは、機関の関に「かかわる」「あずかる」の意味があるように、衆生は仏の説法の対象として深い関りがあり、救いにあずかるべき者ですから、救済の対象を機と言うのです。そして宜とは、機宜と言うように、救済者である仏と被救済者である私どもは、ちょうど医者と病人のように「ちょうどよい」関係にあるから、救済の対象を機と呼ぶというのです。正機とは、仏が衆生の救済の目当てとして、まっすぐに向かっておられるような者のことでした。

ところで、仏教では、仏道を歩む人を、その修行よる心境の進展の程度によって様々に分類しています。最高の悟りを完成した方を仏陀と呼びますが、修行者の中で煩悩を断ち切る智慧を開いて真理を直覚し輪廻を超えている人を聖者と呼び、煩悩を持って迷いの生じを繰り返している者を凡夫と言います。

その凡夫の中でも、修行に励んで心が仏道に安住し、煩悩はあってもよく制御して外に表れなくなった人は「内凡」、仏法の中にいる凡夫と言い、賢者とも言われます。それに対して仏教を聞かない者はもちろんですが、聞いて修行はしていても煩悩を燃やしつづけ修行も途切れがちの者は「外凡」、仏道の外にいる凡夫と呼んでいます。聖者や賢者はもちろん善人には違いありませんが、外凡と呼ばれる凡夫の中に、また善凡夫と悪凡夫とがあるわけです。

善導大師によれば、そうした外凡の衆生を九種類に分けて説かれているのが『観無量寿経』の九品段の経説であると言われています。その中、上三品の人々を「遇大の凡夫」と言われています。大乗仏教に遇った凡夫ということです。仏縁深くして大乗の教えに遇い、戒律を守り、大乗経典を読誦し、そこに説かれている大乗仏教の教理を学んで実践し、人々にその教えを勧めるなど、大乗仏教で説かれている多くの善行、行福を励んでいる善凡夫のことであると言うのです。

中三品は「遇小の凡夫」と言われています。小乗仏教に遇った凡夫ということです。特に中品上生と中品中生の二つは小乗仏教に遇い、五戒と八斎戒を持つ在家信者や、十戒や具足戒を持って清らかな生活をしている小乗仏教徒のことで、小乗仏教で教えられている戒律を中心として、様々な善行、戒福を行っている善凡夫のことです。中品下生は世間の善人のことで、孝養とか仁義礼智信といった世俗の倫理道徳、世福を実践している善凡夫です。ただし、その行が小乗の五戒と共通するところがあるので「遇小」の中に入れられたわけです。

それに対して下三品は「遇悪の凡夫」と言われています。悪縁に遇い、悪業を行っている凡夫だからです。下品上生は十悪を行った者ですし、下品下生は重罪を犯した出家者のことで、破壊と盗僧物と不浄説法を三罪を犯した者です。この三種類の罪を出家の三罪といい、それを犯して慚愧さえもしない者を下品中生と言うのです。

そして下品下生とは、十悪はもちろん、極重の悪行である五逆罪を犯した者です。五逆とは五種の反逆罪のことで、恩を仇で返す一番卑劣な行ないです。殺父、殺母は世俗の中での極重罪であり、殺阿羅漢、出仏身血、破和合僧は仏法に対する反逆罪であります。こうした極重の悪業をなして少しも慚愧しないような者を下品下生の悪人と言います。

このように『観経』の九品段は人間をその行ないの善悪によって分類し、それらが往生して往く模様を詳しく述べられているのです。凡夫であっても、行福、戒福、世福といった善を実行して、その善行をもって浄土へ生まれたいと願った上六品の者は、それぞれの善に応じて臨終に仏や菩薩が来迎して浄土へ生まれさせ、それぞれの善行にふさわしい浄土の果報を得させると説かれています。それが善人の往生の相なのです。

それに対して、下品の三生は、平生は悪行ばかりを造っていましたが、それでも仏縁があって、臨終間近に善知識に遇い一声あるいは十声の念仏を称えて往生することができた人です。もちろん、その浄土での果報は上六品の善人には比べ物にならないほど程度の低いものであったと説かれています。これが『観経』の文面に表されている悪人往生の相です。

このように『観経』の文面を普通に読んでいけば、釈尊は「善人になって往生せよ」と勧めることを本意とされているが、悪人でも救われると説かれているとしか見えません。その意味で、善人を正機とし悪人を傍機として「悪人猶往生す、いかに況や善人をや」と説かれた経説であると言えましょう。従って『歎異抄』が「善人猶以って往生遂ぐ、況や善人をや」と言われた悪人正機説は、この経説を逆転させたものであると言わねばなりません。

![]()

悪人、悪というのは何なのかというと、意外と解っていない言葉ですが、親鸞の場合は、ここでは「煩悩具足の凡夫」という形で悪人というものを示している。善人というのは、この中で言い換えている言葉を使えば「自力作善の人」です。これが善人。

善人は余り強く阿弥陀仏を頼んでいない。自分で往生できることをやっているわけですから、余り強く望んでいない。悪人はひたすら頼りにする、阿弥陀仏をひたすら頼りにする。親鸞に言わせればこれが信心です。親鸞の考えでは、信心を持つ人間が一番尊い。悪人が一番尊い。つまり悪人は本当に悪人であることを自覚すれば、ひたすら阿弥陀仏を頼りにする。ということは、ひたすら阿弥陀仏を頼りにするというのは、熱烈な信心を持つということです。だから、信心を持つという、この人間の輝きは悪人なるが故に持つことができる。

この「悪人なるが故に」という論理が親鸞の一番大事な論理だと思います。悪人だから、ひたすら頼りにする、阿弥陀仏を頼りにするという信心を持つことができる。こういう信心を持つ人間が一番優れているということですね。

悪人正機説というのは親鸞の時代に幾つもあります。何も珍しいことではないのです。法然も言っていますし、周遍の人も幾らでも言っています。親鸞と非常に違うのは、他の人が言う悪人正機説というのは、悪人というのは価値が低い、つまり善人より価値が低いから往生が難しい、往生が難しいから慈悲深い阿弥陀仏は一番往生の難しい人から先に救うんだと。こういうのが普通の悪人正機です。往生がもっとも難しいから、その人から先に救う。これが親鸞と同じ時代に言われていた、あるいは、それ以前に言われていた悪人正機説です。

ところが、親鸞はそうじゃないんです。悪人というのは熱烈な信心を持つんだと。だから悪人は優れているのです。善人は熱烈な信心を持たない。親鸞は何で人間の価値を認めるかというと、熱烈な信心をもつか持たないかで決めているわけです。自分で善の行ないを行って、修行ができるかどうか、こんなものによっては親鸞は人間の価値を認めていない。熱烈な信心、これによって親鸞は人間の価値を認めている。だから、悪人は善人よりも価値が高いわけです。だから救われる。これが親鸞の悪人正因思想です。

つまり「悪人なるが故に救われる」ということです。「他力を憑みたてまつる」ということが悪人が往生する条件。しかし、大事なのは、善人の場合は「心を翻す」。ところが、悪人の場合は「他力を憑みたてまつる」のですが、これは、実は悪人が自分が本当に悪人であるという自覚に徹すれば、自然に生まれてくるものなのです。つまり、悪人は本来持っているものなのです。他力を憑むというのは。本来悪人に目覚めれば他力を憑むようになるのです。だから悪人の条件は悪人であることに徹することが条件になるわけです。

![]()

自分が阿弥陀仏になった気持ちで、ちょっと阿弥陀仏のところに立ってみましょう。そうするとですね、例えばこちら側に自分の力でちゃんと全部行える人がいるわけです。「阿弥陀仏なんてあってもなくても、俺は自分で往生できる」と言っている人がおるわけ。そしてあちら側に悪人がいる。悪人は阿弥陀仏に憑む以外何もない、自分じゃ何もできない。何をしてみても、みな悪から煩悩から離れられないから「阿弥陀仏を憑む以外ありません」と言っている。どちらを助けますか、阿弥陀仏は。決まっていますよ、これね。その悪人を助けるために弥陀仏はいる。これ、考えたら当たり前のことなんです。

しかし、ちょっと現実に当てはめて考えてください。それが当たり前になっていないのが現代社会ですね。学校の先生を例に上げましょうか、学校の先生ね。こっちにたいして先生の手を借りんでも勉強できる生徒がいる。またこっちに全然勉強できん生徒がいる。先生はどっちのためにあるか。普通に考えたら、今この考えでいったら当たり前でしょう。勉強できない生徒のために先生はいるのですから。ところが、現実の先生は何をしているかというと、何かできる子の方に一生懸命向いているわけですね。この方が間違っているわけでしょう。

これは、学校の先生の立場をもうちょっと詳しく言いますと、勉強できない生徒というのは、本当は先生を求めているのです。求めているけれども、そういう生徒というのは、現実にはどんな姿をしているかと言ったら、「先公なんか要るかよ、勉強なんかするかよ」と言うている。その言葉こそ本当に先生を求めている言葉なんだということを先生は知らなきゃいけない。つまり、一番先生を必要としているわけです。「もう先公なんて要らん、勉強なんか面白くない、そういう必要ない」というぐらい求めている。それぐらい必要としているわけです。求めているというのは必要としているということです。

親鸞が現実に当面したのは、さらに難ずかしいと思いますよ。だから、親鸞が具体的に、やっぱり悪人と呼ばれている人々に接した時、一番それがしんどかったと思います。だから悪人という人々は、本当なら目覚めれば素晴らしい存在なのです。阿弥陀仏をひたすら求める存在なのです。しかし、現実には、目覚めてなければ、むしろ一番反発する人、親鸞が何かを説いても一番反発する人です。「俺はそんなの要らん」、そういうふうに言っていると。しかし、それが実は本当に求めている人ですね。

今度は、阿弥陀仏の立場に行政を置いてみましょう、国家を置いてみましょう。国家や市などの行政。片方にお金持ちがおります。自分でちゃんと生活できる人が。そして、こっちの方に行政の力を借りなければ生きていけない人々がいます。身体障害者とか差別を受けている人とか、あるいは生活が困難な人々。どっちのために国家はあるのか、どっちのために行政はあるのかということを考えてみたらよいと思いますね。

これも現実には、国家といったら、力があって金を儲けている人々のために政治をしているみたいなところがありますね。どうも、それが中心です。公害なんかの問題が起こっても、なぜ国家がきちっとした態度を取れないかと言ったら、国家は企業から金を貰っているんですね。企業の代表みたいな形で出ているわけです。だから企業の不利になることはできないわけです。だから企業の立場に立って、公害の被害を受けた者を説得するような感じになってしまう。本当に、公害を受けている者のためにやらない。公害の問題でも何の問題でも、皆やっぱり、政府や国家が益々儲けようとしている人の立場に立つから、だから本当に困っている人の立場に立てない。

要するに、国家にしても先生にしても何にしても、ひたすらその人を求め、その人がいなければできない、それがなければできないというふうに求めている人と、助けを借りなくてもやっていける人とがおったら、どっちを助けるか、どっちのためにあるかと言うたら、当り前のことなのです。

阿弥陀仏の助けを借りなければならない者と、自分で何とかやっていける者とがいたら、阿弥陀仏は誰のためにある。これは親の気持ちと一緒です。そっちのためにあるということになる。つまり、阿弥陀仏というのは悪人のためにあるということですね。だから悪人が往生する。ところが、阿弥陀仏は慈悲深いもので、あんまり阿弥陀仏を求めていない善人でも、まあ救ってやるわけです。だから、善人でも往生できる。阿弥陀仏をたいして憑んでいない善人でも往生できる。まして阿弥陀仏を憑んでいる悪人は言うまでもない。ここから「悪人正因思想」というものが生まれてくるわけです。だから、よく読めば当たり前のことを言っています。何も難しいことは言っていません。

![]()

親鸞が「悪人こそが救われる」という、この背後には、やはり、悪人として差別されていた当時の人々が、その差別から逃げるのではなくて、その悪人であることに徹することによって自分の可能性を発揮していった。武士が「悪源太」と名乗って、自分の可能性を発揮していった、日蓮が「海人の子だ」と名乗ることによって法華経の差別を克服していった、そういうふうに、悪人であることを隠すのではなくて、捨てるのではなくて、それに徹することによってたくましく生きていった人々が、この当時沢山いたということです。これは親鸞の思想が生まれたことと無関係ではないというふうに思います。

もう少し、これを現代の色んな問題に考えてみますと、「なるがゆえに」というこの論理ですが、これによって世の中を見れば、世の中の色んな姿がやはり違って見えてきます。

例えば、以前にこんなことがありました。身体障害者の女の方で、手が不自由なんですが、足でタイプライターを打って、そして勉強して高校を卒業した人が九州のある市に採用されたのです。それは福祉課らしいのですが、そんなニュースがありました。そんな時に、

「ハンディキャップを背負いながらも、がんばって市の職員になれた。」

と。このような言い方をするのですが、つまり、この論理はどういうことかというと、「身体障害者であるにもかかわらず仕事ができる」というものの見方です。これが普通の見方です。身体障害者でも仕事ができる。ところが、これをひっくり返してみるとどうでしょうか。「身体障害者だからできる」というものの見方をしたらどうでしょう。この人は福祉課に勤めています。恐らくは他の人には見えないものが、その人には見えるはずなんです、福祉行政として何を為すべきかということについて。私は、その人に期待したいのは、身体障害者であるがゆえにできる仕事をして欲しいということです。そういうものを持っているんです、人間は。普通、ハンディキャップと呼ばれているもの、こういうものは本当はハンディキャップかどうか解らないのです。普通は「~だけれどもできる」と言ってしまいがち。ところが、実は、本当はそうじゃなくて「~であるがゆえにできる」というもを見出していくことが大事なんじゃないかというふうに思うのです。

だから、身体障害者の問題を扱う場合は、ただ差別するなと言うだけじゃなくて、「そういう人々でもできるんだ」というような見方をしてはいけないと。むしろ、「そういう人々なるがゆえにできる」という道を発見していかなければというふうに思います。それは必ずあるはずです。そういう問題なんです。

アメリカの映画で、『新しいアプローチ~障害者雇用のすすめ』という映画があるのですが、その中で、この映画がまたものすごく明るい映画なのです。身体障害者が出てくるんですけれど、みな車椅子で出てくるのです。車椅子で走り回って踊り回るんです。『ウェストサイド物語』といって、昔のミュージカルがありましたけれども、あれを思い出させるぐらい。つまり人間より速い動きができるのですよ、車椅子に乗っている人々は。その速い動きをサーッとやりながら、上半身で踊りながら歌う、そういうミュージカルです。その劇そのものが、映画そのものが、明らかに、身体障害者でもできますなんてもんじゃないんです。車椅子に乗ってるからできる踊りを彼らは考えているわけなのです。車椅子に乗っているがゆえにできるミュージカルを考えているわけです。つまり、健常者の真似をしているんじゃないんです。障害者の独自の世界を作っているのです。

そして、その映画の中で、こういう歌の文句がありました。

「レイ・チャールズは目が見えないから偉大な音楽家になった。」

ここで「から」となっています。「にもかかわらず」とは言っていないのです。これが素晴らしい。これが親鸞の教えに私は通じると思います。目が見えないにもかかわらず、頑張って偉大な音楽家になったとは言っていないのです。目が見えないから偉大な音楽家になった。

「ミッキー・ルーミは背が低いから偉大な性格俳優になった。」

と、こう歌っています。私はこのレイ・チャールズやミッキー・ルーミとか、どんな人か知らないのですが、アメリカ映画を見たことがないので知らないのですが、言っている趣旨は善く解ります。つまり、例えば背が低いなどというのも、こんなものは身体障害とまでは言えないけれども、しかし、どの程度、障害と言われるほど低かったのか知りませんけれども、とにかく普通ならハンディキャップと言われているもの、「そういうものは隠そう」とか「そこから逃げよう」とかするのではなくて、むしろそれに徹することによって、それゆえに持っている人間的輝きに到達できるのだという、この道なのです。

親鸞の「悪人なるがゆえに」というのは、そういう道を説いているというふうに思うのです。煩悩を持っているというのは一応ハンディキャップみたいに見えます。しかし、そうじゃなくて、実は親鸞は、「煩悩を持っているけれども救われる」とは言わないのです。「煩悩を持っているがゆえに救われる」、それゆえに救いがあるのだという論理です。これはやはり人それぞれに、自分のハンディキャップだと思われているようなもの、実はそれを抑えるのではなくて、それを捨てるのではなくて、むしろそれに徹していく。その中に本当の人間解放の道があるのではないかと思うのです。

例えば、勉強のできない子がいる。「これは駄目だ」なんて考えちゃ駄目なんですよ。あるいは、学校の校則についていけいない、そういう人々がいる。「これは駄目だ」というようなものではなくて、みな人それぞれに、その人なるがゆえに持っている輝きというものが必ずある。それを見出していくことが大事です。例えば執念深い人。執念深いというのは性格の長所と短所。よく学校などで書かせますね。そうした時に、執念深いといったら短所ですが、しかし、執念深いといったら、これをもし勉強に活かしたら、とことんまでやり抜くということにもなるわけです。そういうものなんで、自分の欠点というのは無くそうというものではない。一見欠点だと言われているようなことを、欠点だから改めましょうなどという努力じゃなくて、むしろそこに徹していくことによって、自分を見つめていくことによって、そして、実はそのゆえに、できる仕事というものに進んでいくことができると、そういう広がりを私は持っていると思うのです。

この、親鸞の悪人正因思想というは、悪人であるにも関らず救われるのではなくて、悪人であるが故に救われるという論理。この論理の中には、そういう人間社会を見る、人間の可能性を引き出していく、そういう深い論理が含まれていると思います。人でも、「あいつは~でもあるにも関わらず、これだけやりおった」と言っている時にふと考えて、「そうであるがゆえに実はそれができた」のと違うかと。障害を持っているがゆえにその仕事ができたんだと。事を成し遂げた人というのは、かなり障害を持っている人が多いですね。スポーツ選手で、小さい時から身体に障害を持っていた人というのはかなり多いです。ベートーベンも耳は非常に悪いんですね。ルノワールなんかも下半身不随でしょ。ゴッホなんかも絶えず病気に悩まされていた。こんなものいったい何なんだと考えてみたら、むしろ病気であるにもかかわらずじゃなくて、それゆえに成し遂げられた仕事ではないかと。それゆえに何か普通の人に見えないものを見ている、そういう世界があるのではないかというふうに思うんです。

ちょっと別な話をすると、大阪で文楽、人形浄瑠璃があります、あれ好きでよく見ていたんですが、これも途中で見方が変わりました。初めはこのように思っていたんですよ。あの人形はまるで人間みたいに動くと。人間そっくりだと。人間みたいに動くと初めは思っていた。つまり、人形が人間の真似をしていると思っていた。ところが、ある時、「逆と違うか」と。つまり、人形なるがゆえにできることをやっているのではないか、人間にはできないことをやっているのではないか、人形だから人間を超えることができるのではないかと。例えば、男と女が抱き合う場面一つにしても、こんなのは今では当たり前だけれども、江戸時代の俳優だったらできない。人間だったらできない。日常生活でもできない。それが人形だからできる。

あるいはゲラゲラ笑うものすごく愉快な人形の芝居がある。その笑い方たるや、ものすごく身体をよじらせて笑う。あるいは男を慕う女性の非常に美しい踊りがある。現実に江戸時代の人はあんなことはできなかったのです。あれほど身体を動かして自分の感情を表現することはできなかった。女性の美しさをあんなに発揮できないし、あんなにゲラゲラ笑うこともできないし、あんなに男と女が熱烈に抱き合うことも、江戸時代には、現実にはなかっただろうと思うんです。

つまり、あの人形は江戸時代という時代の中で考えると、人間にできないことをやってきたのと違うかという感じがします。つまり、人形であるにも関らずではなくて、人形であるがゆえにできることをやっている。これが文楽だと思います。人間の真似ではなくて、人間を超えているのだと。むしろ、人間にできない演技を、人間の動きを文楽は引き出しているのではないかというふうな見方になりました。

「~であるにも関らず」というのは人間にとってもそうだし、一人の人間の性格についてもそうだし、すべてのハンディキャップだと思われているもの、そういうものを捨てようとするのではなくて、逆に、「~であるがゆえに」として、その中に潜んでいる可能性を見出していく。そういう道を、この『歎異抄』では悪人正因思想として説いているのではないかと思うのです。