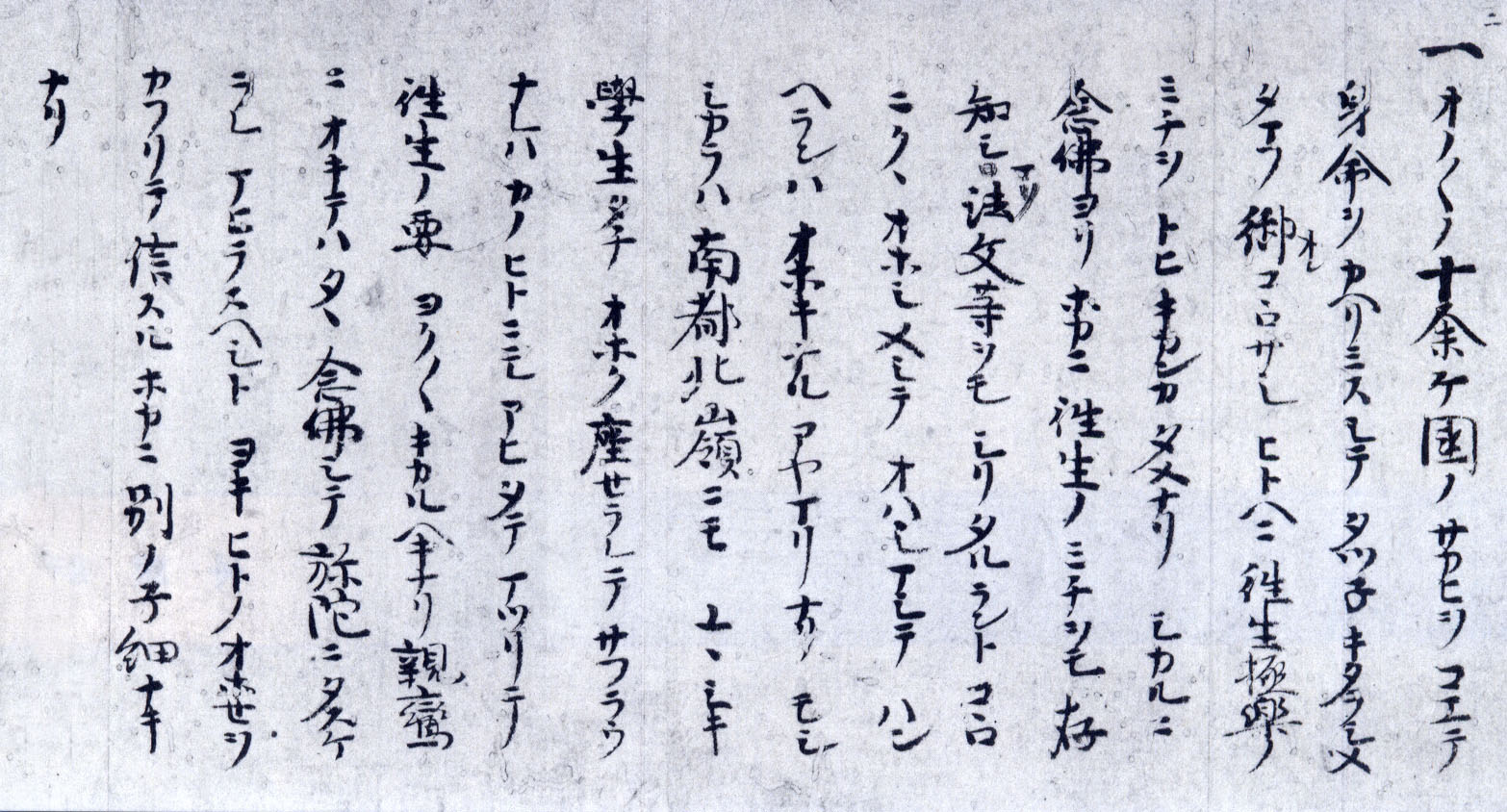

(歎異抄・第二条の1) |

(歎異抄・第二条の2) |

(歎異抄・第二条の3) |

![]()

この第二条は大体五段に分かれます。

第一段は、「各々十余箇国の境を越えて…ひとえに往生極楽の道を問い聞かんがためなりけり。」

第二段は、「しかるに念仏よりほかに…よき人の仰せを被りて信ずるほかに別の子細なきなり。」

第三段は、「念仏はまことに…いずれの行も及び難き身なればとても地獄は一定棲処ぞかし。」

第四段は、「弥陀の本願まことに…親鸞が申す旨またもって空しかるべからずそうろうか。」

第五段は、「詮ずるところ愚身の信心におきては斯くの如し。この上は念仏をとりて信じたてまつらんとも、また捨てんとも、面々の御計らいなり。」

となります。

本文を読んでわかりますように、この第二章の背景といたしましては、善鸞大徳の異義と日蓮聖人の無間地獄説を挙げることができます。それに驚いた関東の同行が、十余箇国の境を越えて命懸けになって京都の親鸞聖人の庵室に往生極楽の道を尋ねに来たというのが第二章であるとみていきたいと思います。

そこでまず、この章の初めにある、関東の同行が十余箇国の境を越えてやってきたのはいつ頃のことかについて考えてみますと、日蓮上人が建長5年・32歳の時、親鸞聖人81歳、安房国の清澄山において、法華経の行者といたしましては初めて唱題成仏・南無妙法蓮華経という題目を唱えた。そして「念仏無間・禅天魔・真言亡国・律国賊」という有名な『四箇格言』を宣言した。そして慈信房善鸞の異義に対する親鸞聖人の勘気、慈信房を義絶されたのが84歳の時である。81歳の時に日蓮上人が題目を唱えて念仏無間といい、慈信房が勘当になったのが84歳ですから、その間の82、3歳の時に関東の同行がやってきて、親鸞聖人に善鸞の異義について、その是非を尋ねたものですから、それをきっかけとして、ほっておけんというので慈信房を勘当されたと見るのが非常に妥当な見方ではないかと思います。だから、関東からお同行がやってきたのは恐らく親鸞聖人が82、3歳の時ではないかと思います。

日蓮宗の総本山は身延山ですが、日蓮が念仏無間ということを唱えた。それで関東のお同行たちが非常に影響を受けて、往生極楽の道はどういうことかと親鸞聖人に問うたというのが一つの問題です。

もう一つの問題は、親鸞聖人の息子である慈信房が親鸞聖人の名代として関東に下ったのです。ところが関東では、親鸞聖人の門弟が50名近くいて、3つ乃至4つのグループに分かれ、おのおのの所でおのおのの勢いを持っていた。そこに行きましたが、思うように関東を統一していくことはできないので、慈心房は、

「自分は夜密かに父から真宗の法門を教わった。君達の言っている念仏往生は間違っている。第18願の念仏はしぼんだ花だ。そんなものにいつまでも執着するのは間違いだから捨ててしまえ。」

ということを言うたので、関東の同行たちは非常に動揺したのです。

この第18願をしぼんだ花に喩えたというのは、どういう意味なのか解り難いのですが、しぼんだ花というのは含華(華に包まれている、華が開かない)である。つまりお念仏をしている人は化土に往生する。化土往生のことを含華という。そうして化土から地獄に堕ちるのだと。それは『歎異抄』の第17条に「辺地の往生を遂ぐる人、ついには地獄に堕つべすしということ」という異義があったのです。

それが結局念仏無間です。念仏を称えているというと、無間地獄に堕ちるという日蓮上人の考え方と一緒にして、辺地化土から地獄に堕ちるんだという異義があるということが出てまいります。

一方では慈信房、一方では日蓮上人と、内外同時に起きたものですから、

「それでは一度親鸞聖人の所へ行って聞こう。」

と思ってやってきた。こういうことを一応予備知識として持つことが必要であります。そうしてもう一度この章を読み直すというと、「なるほど、そうかなあ」と思われます。

第1段

「おのおの一余暇国の境を超えて身命を顧みずして」というのは非常に大袈裟なようですが、その時分は日数をかけねば京都まで来られなかったし、その道中は山あり川ありですから、実際命懸けです。しかも、お金が沢山かかりますからよほど平生から節約しておかないと、関東から京都へ旅をすることができなかった時代です。

第2段

「親鸞におきては、ただ念仏して……」の「ただ」という二字は二つにかかっていると思います。

一つは、「学問沙汰ならば南都北嶺に賢い学者がおられるから、その人達に問いなさい。」と、学問に簡んで「ただ」といわれた。即ち学問は不要である、ただお念仏である。そしてもう一つは、後に「いずれの行も及び難き身なれば、とても地獄は一定棲み処ぞかし」とある、「いずれの行」とは諸行です。諸行に対して「ただ念仏」である。こういうふうに、「ただ」という文字が文章からいうと前後にかかってくるように思います。

そして、お念仏よりほかに往生の道はないのだというところに、暗に第18願をしぼんだ花に喩えた慈信房の異義に対して、念仏の一法こそ、法然聖人より教えられた往生の道であるとことを仰せられているようにも思います。

第3段

「念仏は、まことに…」とは日蓮上人の念仏無間に対した言葉です。

「何かこの頃日蓮という人が念仏したら無間地獄に堕ち込むということを言うているらしいが、私は浄土に生まれる種か地獄に堕ちる業か、そんなことは知らん。」

「たとえ法然聖人に騙されて念仏を称えて地獄に堕ちてもさらに後悔しません。その訳は他の行を励んで仏になる身が、念仏をしたから反対に地獄に堕ちたということになれば、法然聖人に騙されて地獄に堕ちたと言わんならんが、そんな行はとてもできん。地獄必定である。だから法然聖人が仰せられることならば、たとえ地獄に堕ちたりとも後悔せん。」

と、法然聖人に対して絶対随順の気持ちを表明されている。

以上の文章は非常に簡潔に書いてあるけれども、慈信房への義絶状とか、日蓮上人の念仏無間等の歴史的なことを念頭に入れて読んでみますと、なるほど、一言一言が重要な事件を背景にした御文であることが知られるのであります。

第4段

これは専修念仏のお法りというものが、古今一貫して、昔から現在に至るまで、間違いのいない真実の道であるということを示された一段であります。

そして、ここには親鸞聖人の本願観の核心ともいうべきものが出ており、それが七祖相承の中、略の相承として出ているのです。親鸞聖人の相承論は大体、「広・略・要」の三つになります。広とは三国伝統の七高僧です。それを略にいたしますと、ここに出ております善導大師と法然聖人です。さらに要から言いますと、法然聖人一師、善き人法然聖人から『選択本願念仏集』付属によって念仏の法門を伝承したと言われる。それで、ここでは略の伝統、伝承ということになるわけです。

さて次に、仏教というのは釈尊が説かれた教えである。この点から言うとキリスト教も同じことです。キリスト教はキリストが説いた教えですから。しかし、キリスト教と大きく違う所は、仏教は仏が説いた教えであると同時に、仏に成る教えであります。ところがキリスト教はキリストが説いた教えであるけれども、神にはなれない。神と人間とは異質的なものであって、絶対者である神の下僕となるのであって、永久に神にはなれない。仏教は皆が仏になる法であります。

ところが、仏が説いた教えという点で、仏説か非仏説かということが非常に問題になるのですが、親鸞聖人の考え方は、「釈尊が説いたから真実じゃ」というのではない。真実の教えというのは、本(もと)をいうと本願である。本願が真実なるが故に釈尊が開顕された、真実なるが故に、その真実に動かされて釈尊が説かれた。こういうのが親鸞聖人独特の宗教観であります。

「弥陀の本願まこと…」とは、この事実を明らかにされたものだから、仏説の上に弥陀の本願を出されているのです。本願から釈尊が出て来られた。その釈尊の教えというものを三国伝統の七高僧がずっと伝承された。そこに善導大師が出てこられ法然聖人が出て、親鸞が出てきた。そういう伝承の仕方が真宗独特の考え方になっています。

ですから、学問的に仏説であろうがなかろうが、結局は弥陀の本願が説かれているかどうかが問題になってくる。だから真宗の考え方は、たといお釈迦如来が『大経』を説かれなかったとしても、阿弥陀如来の本願が説いてあるならばそれは真実である。たとい釈尊が説かれたとしても、阿弥陀如来の本願が説かれなかったら、それは真実の法ではないという見識が浄土真宗の経典観であります。だから、親鸞聖人の経典観は釈尊が根本ではなく、弥陀の本願が根本である。それで釈尊の前に弥陀の本願を置かれるのです。

前の方に、

「念仏はまことに浄土に生まれる種にてやはんべらん、また地獄に堕つべき業にてやはんべるらん」

と、「お念仏というのは、ひょっとすると地獄に堕ちる業かもわからん」と、何か頼りないようなことを仰せられるが、今はそんなことを打ち消して、お念仏によって地獄に堕ちることは絶対にない。何故なら、この第18願の法は阿弥陀如来の本願が説いてあるのだ、阿弥陀如来の本願以外にまことはないのだ、弥陀の本願がまことである。それを受けて釈尊が開顕され、その開顕された経典によって善導大師、法然聖人が仰せられている。それは絶対に間違いないのだ。しかも親鸞は善き人法然聖人の仰せを素直に信じ、素直に伝承して貴方がたに言っているのだ。だから絶対に間違いはないと、絶対の確信を持ってお説きになっている姿が出ているわけです。

第5段

信仰というものは自分にとっては絶対的なものです。それで人がどう言おうが、こう言おうが、私は信じる。だから親鸞聖人にとっては絶対的なものです。

ところが、いかに自分が確信を持ちましても、万人の前に出したときには相対的である。人によっては親鸞の確信は間違っている、どうもあやふやだということになります。自分は間違いないと確信を持っている、それを人が信ずるか信じないかは、人の心が違いますから相対的になります。だから、いかに自分の信仰が絶対的だからといって人に押しつけることはできない。それで親鸞聖人は、

「詮ずるところ…斯くの如し」

と、自分の信仰はこうだと言われる。これが絶対的な信仰だと思います。

ところが、いかに絶対的な信仰を持ちましても、やはり念仏というものは相対的になります。そういう意味において、「面々の御計らいなり」と言うより他にない。

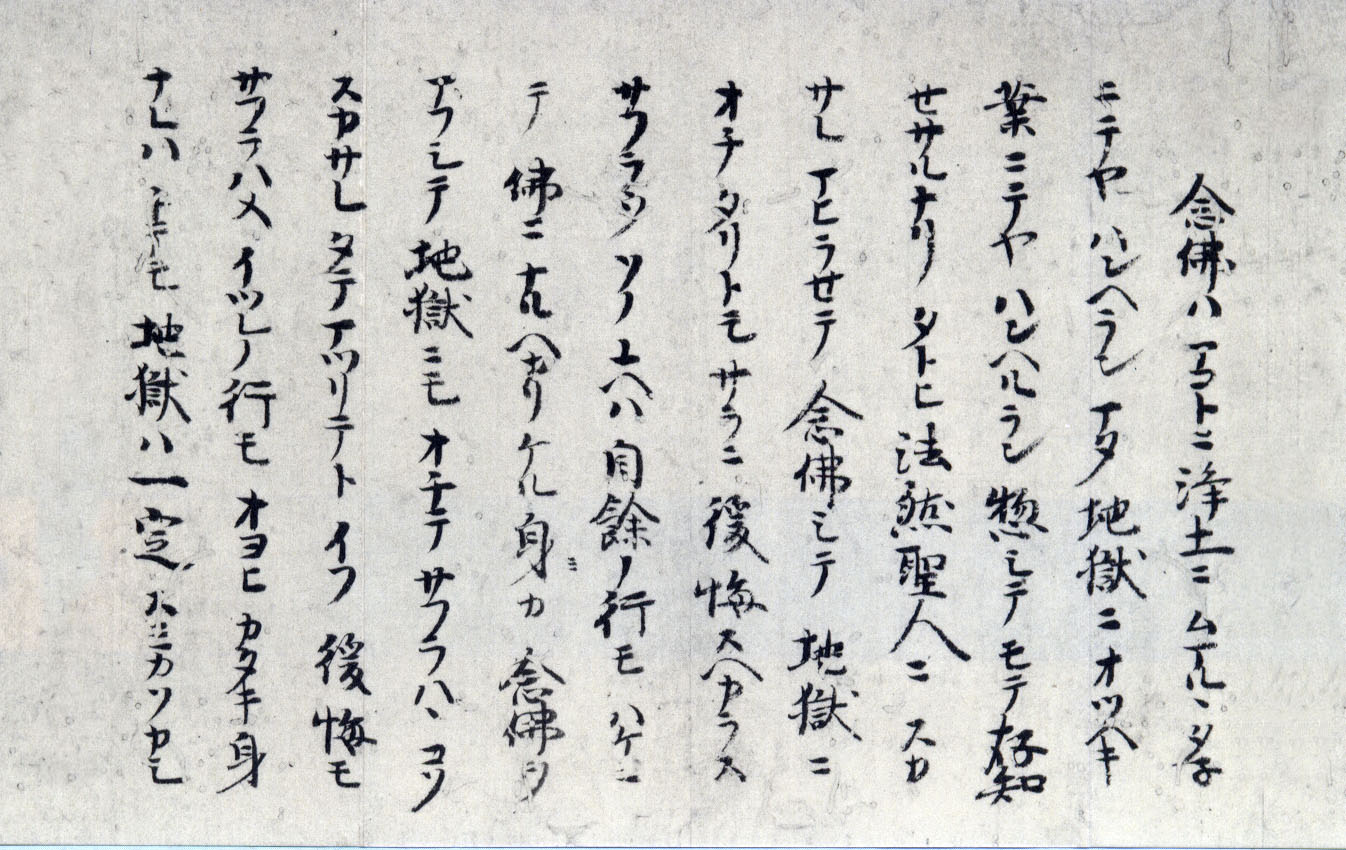

『ご消息第十三通』(抜粋)

「ところで、覚信房のことは殊に哀れにもまた尊く思われます。その訳は信心を誤ることなく亡くなられたからであります。また、度々信心の理解はどのようでありますかと申しましたところ、その時までは違うはずもなく、いよいよ信心の持ち様は強くなったように思われるとのことでした。

上洛の途時、郷里を発って「ひといち」という所に来た時病み出し、信仰を共にする人たちは「郷里に帰りなさい」などと申しましたけれども、

「死ぬほどの病気なら、帰っても死に、ここに止まっても死ぬでしょう。また、病気が治るなら帰っても治り、留まっても治るでしょう。同じことならば聖人のみ許でこそ死ぬものなら死にたいと思って参ったのです。」

とお話になりました。

このご信心はまことにめでたく思われました。善導和尚の註釈にある二河白道の喩えを思い合わせられて、世にめでたく思われ、うらやましいことであります。

臨終の時、南無阿弥陀仏、南無無碍光如来、南無不可思議光如来と称えられて手を組んで静かに息を引き取られました。また後になり先になりして死んでいくためしは哀れに悲しくお思いになりましょうとも、先立って真実の証に至った時には、必ず先ず最初にこの世の人々を救い取ろうとの誓いを発して、縁のある者、身内の者、親しい友を導くのであってみれば、そのようになるはずですし、同じ教えの門に入っているのでありますから、私としても行く先頼もしく思われます。また親となり子となるのも、先の世の契りと申しますから、頼もしくお思いにならなければなりません。このいとおしさ、尊さは言い尽くすことができませんので、これで筆を止めました。どのようにして自分からこのことを申しましょうか。詳しいことはまた申し上げましょう。

この手紙の内容を聖人の御前で、間違いでもあってはと読み上げましたところ、

「これ以上よくは書けない、結構です。」

と仰せをいただきました。殊に覚信房のところではお涙をお流しになりました。とりわけいとおしくお思いになったのでありましょう。

十月二十九日

蓮位

慶信御坊へ

![]()

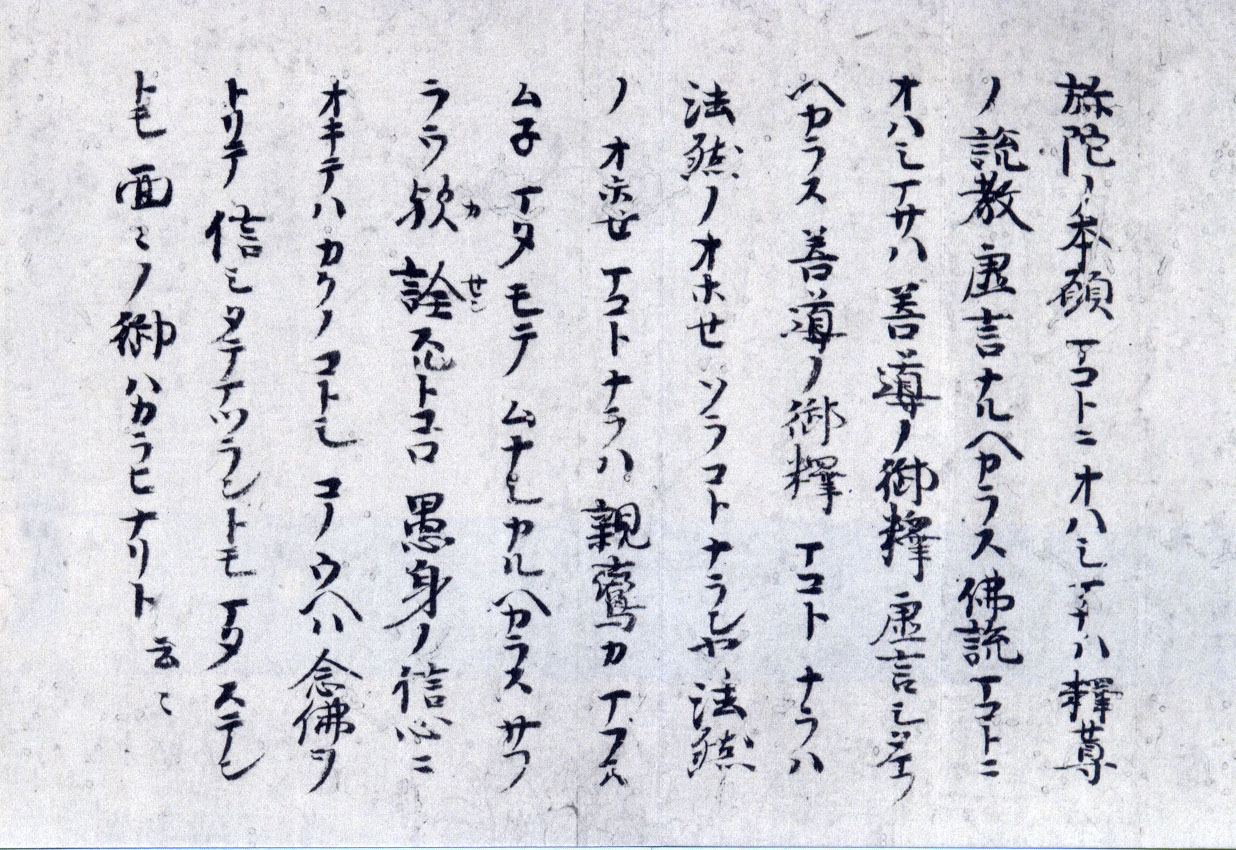

『ご消息・第8通』

このほど幾度かいただきましたお手紙の趣、詳しく拝見いたしました。さて慈信房の説く教えの趣に動かされて、常陸下野の人々の念仏なさっておられる様子が、年来承っていたところとはすっかり変わりあっておられると聞いております。返すがえす情けなく意外なことに思われます。

以前から、必ず浄土に生まれると言われている人々が慈信房と同じように、皆虚言を言っておられるとも知らず、この年来深く信頼しておりましたことは重ね重ね驚きあきれたことです。何故なら、露ばかりの疑いもないことをこそ浄土に生まれる信心と申すのでありますから、これによって必ず浄土に生まれるものと思っております。光明寺の善導和尚が信心の趣について教えになるところでは、「真実の信心が定められた後は、たとい弥陀のような仏や釈迦のような仏が空中に満ち満ちて、釈迦の教えや弥陀の教えは間違っているといわれても、露ばかりも疑いがあってはならない」と言われたように承っておりますから、それに違わぬように年来申しておりました。

ところが、慈信房ほどの者の言うことに動かされて常陸、下野の念仏者が皆心も動揺し、ついにはあれほど確かな証拠の書物を、私が力を尽くして数多く書いて差し上げますと、それを皆揃って捨てておいでになるということでありますから、もうあれこれ言う必要はありません。

まず第一に、慈信房が申している教えの趣を見ますに、あのような教義の呼び方は聞いたこともなく、まして習ったこともありませんから、私から慈信房に密かに教えることのできるわけもありません。

また夜も昼も慈信房一人に、人に隠して浄土のみ教えを教えたこともありません。もしこのことを慈信房に申しながら、言わないと嘘を言って隠し立てし、あるいはまた人知れず、人にも教えたことがありますならば、三宝を本として三界の諸天善神、四海の竜神八部、閻魔王界など、天地の神々や冥界の神々によって下される罰を、親鸞一人の身に悉く甘んじて受けようと思います。いまより後は、慈信房に対しては、親鸞の子であるという情を思い切りました。

仏の教えについてだけでなく、世間のことについても、思いも及ばない偽りや言葉にもかからないつまらないことを言い弘めておりますから、恐ろしいと思われる申し分などは数限りなくあります。中でも、この教えの様を聞きますのに、心も及ばない申し分であります。いささかも親鸞の身においては聞きもせず、教わりもしないことで、返すがえす呆れ果てた情けないことです。

弥陀の本願を捨てている慈信房の考えに人々が付き従って、親鸞をも偽りを言うものと陥れました。情けなく、不愉快なことであります。大方は『唯信抄』『自力他力事』『後世物語聞書』『一念多念分別事』『唯信抄文意』『一念多念文意』など、これらをご覧になりながら、慈信房の説く教えによって多くの念仏者たちがともに弥陀の本願を捨てておいでになられるように見えますことは、申しても詮ないことでありますから、このようなご書物などについては今後はお話になってはいけません。

また、『真宗の聞書』という貴方のお書きになったものは、少しも私の申していることと違いがありませんので嬉しく存じます。『真宗の聞書』の一部はここにいただいておいておきます。

また、哀愍房とかいう人にはまだ会いもしません。また、手紙は一度も差し上げたこともありません。あちらから手紙をいただいたこともありません。親鸞の手紙を手にしたと言っていることは恐ろしいことであります。

この『唯信抄』の書き方は嘆かわしいものでありますから火に焼きましょう。返すがえす情けなく存じます。この手紙をそちらの人々にお見せになってください。

謹言。

5月29日

親鸞

性信房御返事

なおまた、念仏者たちの信心が揺るぎないものと思ったことは、皆偽りでありました。これほどまでに第18の本願を捨て合っておいでになる人々のお言葉を頼みに思って、この年来過ごしておりましたことは誠に嘆かわしいことであります。この手紙は人の目に触れないように隠さねばならないものではありませんから、よくよく他の人々にお見せください。

『ご消息・第9通』

お説きになったことを詳しく聞いております。何事にもまして哀愍房とか申す人が「京の私から手紙を貰った」とか申しておられるということですが、返すがえすいぶかしく思います。まだお姿を見たこともなく、お手紙も一度としていただいていません。またこちらから申すこともありませんのに、私から手紙を貰ったということです。呆れたことであります。

また慈信房が説く教えの趣はその教義の呼び名さえも知りもしないことなのに、「慈信房一人に夜親鸞が教えたのである」と慈信房が人に申しておられると言って、この京でも常陸や下野の人々は皆親鸞が虚言を申している由を申し合っておられますから、今は親子の情誼はあってはならないことであります。

また、母の尼にも思いも及ばない虚言をいいかけらていることは、言葉の限りではなく呆れて果てたことです。みぶの女房がこちらに参って申すことに、「慈信房がくださった手紙であります」と言って持参した手紙はここに置いてあるはずです。慈信房の手紙ということでこちらにあります。

その手紙の中でいささかも関係がないことのために継母に言い惑わされていると書かれていることは殊に呆れたことです。まだ亡くなってはいないのに「継母が言い惑わした」と言っていることは驚くほど呆れたことであります。またこの世の中に、どうして、あったとも全くわからないことを書いてみぶの女房のもとへも出している手紙のあること、また思いも及ばないほどの虚言を述べていることなど、悲しいことと嘆いています。

本当にこのような偽りを言って六波羅のあたりや鎌倉などに吹聴なさっていることは悲しいことであります。この程度の偽りは、この世のことですからなんとしてもあることでしょうが、しかし、それでさえ偽りを言うことは情けないと思われますのに、まして極楽に生まれるための肝心な大事を言い惑わして、常陸、下野の念仏者を惑わし、親に虚言を言いつけていることは、誠に悲しいことであります。弥陀の第18の本願をば凋んだ花に喩えて、それを聞いて人々が皆本願をお捨てになってしまったと聞きますことは誠に仏の教えを謗る大罪を犯すものであり、また五逆の罪の罪を進んで犯して、人の心を損ない惑わしになることは悲しいことです。殊に信心一つに和らぎ集まっている人たちの仲を破る罪といいますものは、五逆の中の一つであります。また親鸞に虚言を申しつけたことは父を殺すものです。五逆の中の一つであります。

これらのことを伝え聞く、その驚きは言葉の及ぶところではありませんので、今は親であるということはあってはならない、また子と思うことも思い切りました。このことを三宝と神々にキッパリと申し終わりました。悲しいことであります。

私が説く浄土の教えと同じではないと言って、常陸の念仏者すべてを惑わそうとすることを好んでおられると聞くことは悲しいことです。親鸞の教えによって念仏を称える常陸の人々を損なえと慈信房に教えたということが鎌倉に聞こえているようですが、それは本当に呆れたことです。

5月29日

慈信房御返事

同じ年の6月27日に着いたもの

このことを建長8年6月27日に記す

嘉元3年7月27日、これを写し終る(顕智・筆)