![]()

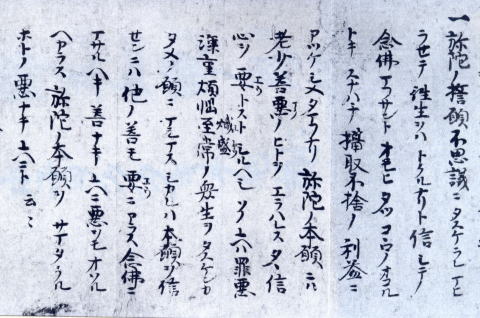

第一段

『歎異抄』を拝見するについて、章というのが良いか、あるいは条というのが良いかというのは大した問題ではございませんが、私は章という方が何か良いように思いますので章としたのです。

それで、第一章の中が大体三つに分かれるのであります。これもどの方が書きましても三段に内容を分けています。

第一段は、「弥陀の誓願不思議に助けられ参らせて」

第二段は、「弥陀の本願には老少善悪の人を簡ばれず」

第三段は、「しかれば本願を信ぜんには」

となります。

第一段は摂取不捨のいわれを讃嘆された。第二段は信心が正因であるということをお示しになった。それはこの中にも「ただ信心を要とすと知るべし」と、信心為要であると仰せになっていますからその言葉を取りました。第三段は本願の名号を領受すれば、全てに満足する。何物もこれに勝つものはないということを述べたものであります。

さて、第一段。これは本願成就文であります。本願成就文では「聞其名号、信心歓喜」と、信心一つによって救われるということを書いたのが本願成就文です。ところが『観経』の「念仏衆生摂取不捨」の方は念仏によって摂取されるということを明かされたのです。

ところが、今の御文は本願成就文と『観経』の文をと合わせて書いたんです。そこで「念仏申さんと思い立つ心の発る時」という言葉が出てきたのです。『大経』だけなら「往生を遂ぐるなりと信じ」ただけでいいんです。なぜここに念仏が出てきたかと申しますと、『観経』の「念仏衆生摂取不捨」という念仏を喜ぶ者を阿弥陀如来は摂取されるという、あの『観経』の文と『大経』の文をひっつけてここに二つ出してきたんです。これが典拠です。そうしてこういう言葉になったのです。

そうすると、真宗において信と念仏の関係はどういう関係かと申しますと、今は「信行不離(信の一念と行の一念とは離れない)」を言われています。この信のところに行がある。その場合の行というのはお名号です。南無阿弥陀仏のお名号があるから、信の一念のところに我々が浄土に往生することができる。願行具足して浄土に往生することができる。

ところが、その信心をいただいた後には必ず南無阿弥陀仏の報謝のお念仏が出てくるのです。それが信行不離、信の一念のところには称名はないけれども、後続において必ず念仏申さんと思い立つご恩報謝のお念仏が出てくる。なぜならば、「聞其名号信心歓喜」と、他のことを聞いたのではない、南無阿弥陀仏の名号のいわれを聞いたのです。十方の諸仏によって我々に何が説かれたかというと、南無阿弥陀仏にはこういう大きな力があるという教えを聞いて、「なるほど」と安堵したのです。だから口に何が出てくるかと申しますと、名号である。名号を聞いたんだから名号が出てくる。これが「信行不離」です。

そうすると、「信行不離」ということは信後の相続の念仏なんです。信の一念に念仏があるのではないが、後続にご恩報謝の念仏が出てくる。それを信の一念とひっつけて、信があるならば必ず行の念仏が出てくる。これを「念仏申さんと思い立つ心の発る時」とお出しになった。だから文の当面は「信行不離」です。即ちご信心があれば慶喜の心が起こる。慶喜の心が起これば必ず相続の念仏が出る。結局これが『観経』の念仏です。

実際は信の一念のところに摂取の利益がある。「念仏申さん」ということは後続にご恩報謝の念仏が出るということです。実際は「往生をば遂ぐるなりと信じ」た一念に「即ち摂取不捨の利益にあづけしめ給う」のです。もちろん後続の念仏ですから救われているのです。だから後続の念仏でも摂取不捨ということは言えます。しかし、ここの場合は信じた一念にお浄土参りが決まるという信心正因を表したいところです。念仏が正因ということを言うのではない。

第二段

信じた一念に摂取されるということを言いたいので、そのことをもう一度くりかえして言ったのが第二段です。

この「信心を要とすと知るべし」という信心は、一番初めの「往生をば遂ぐるなりと信じて」という信です。ご信心がなかったら救われません。だから老少善悪の人を簡ばれず、ただ信心」が一番大事であると、こういうところから章の名を「信心正因章」とつけたわけです。

何故に信心正因かといえば、「そのゆえは罪悪深重、煩悩熾盛の衆生を助けんがための願にまします」と示された。この罪悪深重、煩悩熾盛の関係は、「煩悩熾盛というものが根本で色々の罪を造る」というふうに解釈する学者が非常に多い。「罪悪深重、煩悩熾盛」と、字句から言うたら、罪悪が先でありますから本のようですが、道理から言えば煩悩が本である。煩悩があるがゆえに色々の罪を造る。そういう衆生を助けんがための願ですから、信心一つでよろしいということになる。これが第二段です。これが信心が正因であることを明らかにされた一段です。

第三段

この第三段について香月院深励の講録には、

「悪をも恐るべからず、弥陀の本願を障またぐるほどの悪なきゆえに」や「善人なおもて往生を遂ぐ。況や悪人をや」等の文を誤解して造悪無碍の邪見に堕し、どんな悪いことをしたって阿弥陀如来は助けてくれるのだというように解釈すると、全く正宗の名刀を子どもに与えるようなものだ。

というふうに解釈し、この第三段がそれだと言っているのです。

しかし、「悪をも恐るべからず」ということはどういうことかと申しますと、どんな罪を造っても良いというようなことを言うたのではなくて、自力の行者である第十九願、第二十願の者に対して言われている。 第十九願、第二十願の自力の行者の心を「信罪福心」と言います。信罪、信福は自力の心です。これに対するのが第十八願の安心です。その信罪、信福というのはどういうことかと申しますと、信罪は罪を恐れる、罪を怖がること。そして信福は福を頼むのです。福というのは自力の善根です。自力の善根を頼む心です。

信罪、信福は二河白道では三定死に当たります。

「行くも死せん、返るも死せん、止まるも死せん。死を免ることなけん」

と、その三定死が信罪です。そこへ招喚の勅命がかかってきて、「汝一心に正念に直ちに来れ」という勅命は「そのままこい」と和訳しますが、「そのままこい」ということは「悪をも恐るべからず」ということではない。もし「悪をも恐るべからず」が「そのままこい」ということになれば造悪無碍になるわけです。それで親鸞聖人は直来ということは自力の計らいを捨てて本願の他力に帰するということであると示されている。「そのままこい」ということは「自力の計らいを捨てて、本願の他力に帰せよ」ということを善導大師が「直来」と言われたのであって、どんな悪いことをしてもいいんだ、「悪をも恐るべからず」の意味をそのままとって、「どんな悪いことをしたっていいんだ」というのではありません。

そこで、香月院深励が、この「悪をも恐るべからず」ということは、信罪福心の者に言ったんだと述べている。つまり、十九願、二十願の者は罪を恐れているから、自力の善をやってみようと思う。そういう者に向かって、「悪をも恐るべからず。どんな悪があってもそのままのお救いである」と示されたと香月院深励は言っている。

信罪福心の者が、

「こんな罪があったら助からんから自力の善根をやってみよう。」

と計らう。その計らいを払ろうて、

「そうではないよ、どんなに罪があっても自力の善根をやろうという計らいがあってはならぬ。」

罪が怖いと思っているから自力の計らいが出かける。自力の計らいを出す。自力の善をやろうと計らう者に向かって、

「自力の計らいを捨てて、本願の他力に帰せよ。」

と言われた。その根底には信罪福心という根機に対する意味があると香月院深励は言われた。これは鋭い注意だと思います。

また、善人というのは普通の善人じゃありません。一般には道徳的な善人のように解釈しているが、そうではないのです。この善人とは自力作善の人を善人というているのです。そして、自力作善の人間でも自力の心を翻して、本願他力を憑めば真実報土の往生を遂げるというのです。そうすると、この悪人というのは、自力を捨てて弥陀の本願を憑んだ者である。弥陀を憑めば悪人になる。そういう意味の悪人になるのです。

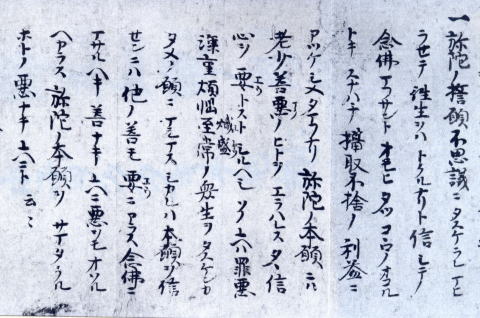

![]()

そもそも第一章の冒頭は、

「弥陀の誓願不思議に助けられ参らせて、往生をば遂ぐるなりと信じて」

という言葉で始まりますでしょう。要するに誓願不思議に助けられて往生を遂げると『歎異抄』は語っております。ところが、我々の常識的理解といいますか、通念的理解で言えば、この誓願不思議の不思議という言葉は必ずしも要らないでしょう。本願救済、このしばしば使われる言葉を思い出したらすぐ分かる通り、私たちは大体は弥陀の本願に助けられて往生を遂げるのだ。こういうふうに了解し語っているでしょう。色んな本を読んでみましても本願に助けられるのだと語られて、本願の不思議に助けられるとは、必ずしも語られてはいません。普通の場合は本願の救済、これでいいはずなのです。

ところが親鸞聖人は、なぜ「誓願不思議」と仰ったのか。

果たして参考書を読んでみますと、この言葉はもてあましている感じです。

「如来の救済はあまりにも大きくあまりにも広く、あまりにも深い。我々凡夫の分別をもってしては、その広さ深さを捉え尽くすことができない。ただ惚れ惚れと仰ぐ外はない。」

不思議という言葉を本願にかけて了解するにせよ、本願の働きにかけて了解するにせよ、大体このような意味が不思議という言葉に託されていると解釈するのが普通です。一応それでよいように思えるのです。けれども、ここの現代語訳を見れば分かりますが、現代語でここをすらっと訳したのはほとんどありませんね。

「弥陀の誓願の大いなる働きに助けられて」

あるいは、

「凡夫の分別では把え尽くすことのできない、大いなる本願の働きに助けられて」

苦心惨憺の現代語訳ですけれども、私にはどうも意を尽くしていると頷けないのです。一体親鸞聖人は、この誓願不思議という言葉に、如何なる自覚を託されたのであろうか。このことが『歎異抄』を読む時、先ず第一に私は気にかかるのです。

ところが、この「誓願不思議」あるいは「名号不思議」という言葉は、聖人の著作を見ますと、反復して使われているのです。それを読むならば、親鸞聖人には如来の本願の働きを語られる場合に、不思議という言葉を付け加えて誓願不思議と言わないと充分に正確に表現できない、こういう独自の積極的な本願理解があったことが頷かれてきます。『歎異抄』の著者がこのことに十分な了解を持っていたかどうかは問題ですけれども、この不思議という言葉が非常に多く使われるのは『正像末和讃』ですが、例えば、『浄土和讃』を見ましても、

恒沙塵数の如来は、

万行の小善きらいつつ、

名号不思議の信心を、

等しく偏にすすめしむ

と詠われているでしょう。親鸞聖人は浄土真宗の大切な事柄を語られる時、要所要所にこの誓願不思議という言葉を記しておいでになることを注意したいのです。

「敬いて一切往生人等に申さく、弘誓一乗海は無碍、無辺、最勝、深妙、不可説、不可称、不可思議の至徳を成就したまえり。何をもってのゆえに、誓願不可思議なるがゆえに。」

ここは「何をもってのゆえに、誓願なるがゆえに」とは言えないでしょう。どうしても「誓願不可思議なるがゆえに」と言わなければならんところでしょう。同じように、『行巻』の終わりの部分、真宗法門の大綱をお述べになるところを見ましょう。

「おおよそ誓願について真実の行信あり、また方便の行信あり。その真実の行の願は諸仏称名の願なり。その真実の信の願は至心信楽の願なり。これ即ち選択本願の行信なり。その機は即ち一切大小凡愚なり。往生は即ち難思議往生なり。仏土は即ち報仏報土なり。これ即ち誓願不可思議、一実真如海なり。」

ここにはっきりと、本願を信じ念仏をする仏道の積極性が、「誓願不可思議、一実真如海」と語られております。非常に重要な意味で。誓願不可思議という言葉が用いられております。この真宗法門の大綱を述べている文章は、往生は即ち難思議往生なりと述べ、これが即ち誓願不可思議と密接な関係があることは一読して明らかであります。してみると、もし弥陀の誓願に助けられて往生を遂げるというのであれば、その往生は如何なる往生かはよく分かりませんが、少なくとも誓願不思議に助けられて遂げる往生は難思議往生だということを、聖人はその著作ではっきりと語っておられるのです。

そもそも誓願不思議ということは、これは真実の行信、つまり選択本願である第十七願及び第十八願によって成就する行信の積極性を表す言葉ですから、如来の誓願即ち選択本願によって遂げる往生は、未来往生であるはずはない。それは必ず大経往生即ち難思議往生であるはずであり、言い換えれば現生正定聚を意味するはずである。もし未来の往生であれば、誓願不思議という言葉が用いられるはずはありません。未来往生であれば、それは第十九願の往生でしょう。そうであれば、誓願不思議というのは適切ではない。もし我々が聖人の著作によって尋ねれば、第一章の冒頭は、こういうことに十分注意して読まなければならぬことに気づくでしょう。

不思議もしくは不可思議という言葉は、七祖の上で尋ねると龍樹菩薩、曇鸞大師がしばしば用いられる言葉です。その場合は大体仏法の世界というか、真如の世界というか、仏法的真理の超越性を表す伝統的な言葉なのです。その不思議という言葉を親鸞聖人は浄土教の重要な幾つかの基本用語に添えて、独特の新しい熟語を作られたのであります。その組み合わされて一つになる重要な言葉は、ほぼ次の五つです。すなわち誓願、名号、仏智、他力、回向。ですから誓願不思議乃至回向不思議、こういう言葉を親鸞聖人は新しく作られたのです。

これらの誓願乃至回向という言葉はすぐ分かる通り、全てこれ如来の働きを表す言葉でしょう。つまり誓願といえば如来の願心ですから如来に属するものであり、衆生にとっては竊かに推する外はない超越的なものですけれども、同時に衆生への働きかけ、これを本質とするものを表す言葉です。名号といい仏智といい、他力というのは全てそうで、それ自身如来に属しますが、衆生への働きかけがなかったら意味のない言葉でしょう。如来の智慧は如来の智慧にとどまらないで、大悲の本願として流転する衆生に働いて止まぬものでしょう。即ち誓願です。如来の名はそれに止まらないで衆生に名告り出、喚びかける言葉として、如来の名告りではありませんか。そういう意味をもつ言葉を、親鸞聖人は沢山の言葉の中から選び出して、それに不思議という言葉を添えて新しく造語なさったものです。

そすると、『歎異抄』を見ても、親鸞聖人は如来の働きを繰り返して摂取もしくは摂取不捨という言葉で語りますが、その摂取不捨という内容をもって語られる本願の働きをいう場合に、単に本願に助けられてというよりも、本願の不思議に助けられる、即ち誓願不思議という言葉をもってしていることに私は注意したいのです。常識的な浄土教の理解から言えば、本願の救済という方がむしろ分かり易いのでしょう。しかし親鸞聖人はそうではなく、却って分かりにくくさえある誓願不思議に助けられるという表現をお使いになっている。この場合、ただ「本願=如来に救われる」ということを言うのではなくて、如来の摂取に預かった衆生の上に、如来の真実が開示される。ただ救われたというのではなくて、救われた自覚において、如来の真実なるものが開示され、生き生きと働いているという意味を託して、聖人はこの誓願不思議もしくは名号不思議という言葉を使っている。こういうことができるのであります。

![]()

「弥陀の本願には老少善悪の人を簡ばれず」と仰っています。私自身、時々『歎異抄』を拝読しながら思っているのですが、「老少善悪の人を簡ばれず」と、こうお示しくださっているのですが、この「人」という字を落して読んでいる場合が多いようです。弥陀の本願というものは老少善悪を簡ばないものだ、と読んでいるように思います。

ところが、『歎異抄』のお言葉はそうではなくて、老少善悪の人を簡ばない。このことはむしろ「老少善悪」という言葉を取ってみるとよく分かると思いますね。「阿弥陀の本願とは人を簡ばない本願である」こういうことです。阿弥陀という言葉を清沢先生のお言葉を介して言うなら、絶対無限の働きは人を簡ばない。絶対無限の願いは人を簡ばない。無限の願いは老少善悪を簡ばないのではなくて、人を簡ばない。老少善悪の人を簡ばない。どのような人も簡ばれない。この人という字が大事なのではないでしょうか。弥陀の本願とは人を簡ばない本願である。無限の願いは人を簡ばないと仰る。

親鸞聖人の『教行信証』を拝見いたしましても、「大信海釈」というところで、やはり、

「おおよそ大信海を案ずれば、貴賤緇素を簡ばず、男女老少を謂わず、造罪の多少を問わず、修業の久近を論ぜず。」

と、こう仰って四つ「不」という字を書きまして、身分の貴い者も卑しい者も、在家者といわれている人も出家者も、老人も若者も悪人も善人も簡ばない。罪の大小も簡ばない、長い間修業を積んだ者も積めない者も簡ばない。こう仰って、さらに十四「非」という字を連ねられている。そしてその文の一番最後に、

「例えば阿伽陀薬の能く一切の毒を滅するがごとし。如来誓願の薬は、能く一切智愚の毒を滅するなり。」

と、信心とは人を簡ばない本願への頷きである。人を簡ばない本願とは、阿伽陀薬(何でも治す薬、万病に効く薬)の一切の毒を滅するが如く、如来誓願の薬は一切の智と愚との毒を滅する、と書いてあります。一切の愚の毒を滅するだけでなく、智の毒も滅する。智も愚も、言うならば人間であることの全ての毒を滅していくという頷きが、大信海の頷きであると仰っています。

ところで、その無条件ということですが、私たちは本当に無条件というのが有り難いのでしょうか。人間は自由を要求し平等を要求している。言い換えれば無条件を要求しているわけです。しかし、無条件を要求するというところに、大きな問題をかかえているのではないでしょうか。

「無条件のご本願だから有り難い」

「老少善悪を簡ばないから有り難い」

こう読むのでしたら、それはそれで通って行くと思います。しかし、老少善悪の人を簡ばないというように、「人」が入りました時、さてそれほど私は無条件ということを喜ぶことができるだろうかと考えさせられますね。

ある自動車会社に勤めている友人が申しますには、自動車を売るためには少し形を変え、部品を変えて、価格を上げていきさえすれば売れていくのだそうです。本当を言うと、自動車そのものの役割で言うなら、一番簡単なスタンダードという車で十分である。スタンダードに乗っていると、隣にスタンダードの新車が走ってくる。そうすると、それ以上の車が欲しくなって、スタンダードの上のスペシャルという車ができる。スペシャルに乗っていると、隣にスペシャルの車が並ぶ。自分はもっと上等に乗ってみたくなってデラックスに乗る。デラックスに乗っていると人も乗っている。もっと上等に乗りたくなってスーパーというものまでできる。最後にはスーパー・デラックス・スペシャルというような車ができて、それがよく売れるようになるのだそうです。

そうすると、人間は無限に他の者から特別でありたいのではないでしょうか。無条件が有り難いと申しますが、「人」を簡ばないというところに気づいてみますと、私は無条件を本当に願っているのだろうか。もし無条件を願っているというならば、私だけは特別に無条件で救ってくださいと願っているのではないでしょうか。いわゆる、私だけはスペシャルの無条件でありたいと言うわけです。そういう意味では、老少善悪の人を簡ばないという言葉は、私にとって、ちょっと待ってくださいと、心のどこかで言いたくなるお言葉ではないのでしょうか。そういうことでは、無条件で救われるから有り難いというのですけれど、その時の無条件は、私だけは特別に無条件で救って欲しい。私だけ特別の無条件という条件を阿弥陀さまに突きつけようとするのが、私自身ではないのかなあと思うわけです。

昔のご講者のお話に次のようなことがあります。

「この身このままのお救いじゃ。」

このようにお話なさったそうです。聞いていたお同行が、

「ああ、この身このままのお救いでございますなあ。」

と言ったら、ご講者は、

「違う。この身このままのお救いじゃ。」

と仰った。で、お同行は、

「ああ、この身このままのお救いですね。」

と言ったら、またご講者は、

「違う、この身このままのお救いじゃ。」

と言われた。

何か言い当てられているようですね。阿弥陀の本願は老少善悪の人を簡ばないのですから、「この身このままのお救いだ」という呼びかけでしょう。しかし、それを聞く我々は「この身このままのお救いですなあ」と一ぺん念を押して、条件にしようとするのではないでしょうか。そこが違うのですね。その違いをご講者は指摘して、「違う」と仰ったのでしょう。

もしこの身このままのお救いということが、老少善悪の人を簡ばないという言葉が、私に本当に響くならば、「申し訳ありません」ということしかなくなってしまうのではないでしょうか。本当に老少善悪の人を簡ばないという言葉が聞こえた時、「ああそれでいいのだな」というふうになるのではなくて、簡ばないと言われた途端に、申し訳がないという自分がそこに写し出されくる。それが本当の救いではないのでしょうか。この身このままのお救いだと言われた時に、「この身このままのお救いですなあ」と念を押すのではなくて、この身このままのお救いだという声の聞こえた時、そのお救いの中にありながら、私だけは特別でありたいという、そういうところに居座り、そういうところで生活している自分が露わになる。その露わになった姿が『歎異抄』の「罪悪深重、煩悩熾盛の衆生を助けんがための願にてまします」というお言葉ではないでしょうか。

「弥陀の本願には老少善悪の人を簡ばれず」という、その本願の呼びかけが聞こえた時、信心はうちに感動を持つわけです。その感動が「罪悪深重、煩悩熾盛の衆生を助けんがための願」でましましたなあという感動だと思うのです。

どうしてそんなことを言うのかと言うと、『歎異抄』を拝見していますと、「…がため」という言葉の使い方が特に三ヶ所あります。一番最初に言った「罪悪深重、煩悩熾盛の衆生を助けんがための願にてまします」の「…がため」です。もう一つは第九条へまいりまして、「念仏しても喜べない、念仏しても急ぎ浄土へ参りたいという心が発らないのはなぜなのだろうか」と、こう尋ねた唯円のお尋ねに対して、「親鸞もこの不審ありつるに、唯円房同じ心にてありけり」と、こう頷いて、その同じ心をよくよく尋ねていく。そして、「他力の悲願はかくの如きの我等がためなりけりと知られて、いよいよ頼もしくおぼゆるなり。」と、こう仰っております。あのところでも悲願は喜ぶべきことを喜ばず、願うことを願わない、かくの如き我ら。我らとは親鸞が唯円を同朋として肩をたたいておられるようなお言葉でしょう。そんな「我らがためなりけりと知られて、いよいよ頼もしくおぼゆるなり」あのところにやはりご本願を「ためなりけりと知られて」と頷いておられますね。

もう一つはどこにあるのかというと、一番最後の条で、「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人がためなりけり。」こう仰っています。

そういたしますと『歎異抄』の中に「ためなりけり」というお言葉で、弥陀の本願を頷いているところが三ヶ所あるわけです。第一条の「罪悪深重、煩悩熾盛の衆生を助けんがための願にてまします」と「他力の悲願はかくのごときの我らがためなりけりと知られて、いよいよ頼もしくおぼゆるなり」と「親鸞一人がためなりけり」です。そういたしますと阿弥陀の本願への頷きとは何かと言うと、「ためなりけり」という頷きなのですね。「かくのごときの我らがためなりけり」「罪悪深重、煩悩熾盛の衆生を助けんがための願でありましたなあ」「親鸞一人のための弥陀の本願でありましたなあ」と、ここに信心は頷きを持つ。頷きである限り感動を持つ。感情を持つわけでしょう。恩徳の感情と懺悔の感情ですね。無条件の救いの中に生きながら、いつでも条件をつけて私流の救いを要求していこうという自分のために無条件の願があった。こういう大きな転換がそこにあるのだと思うのです。

![]()

『教行信証』の内容に示されている聖人の教えの体系というものはどういうものかということを申しておきますと、これは聖人の教えを主体的に受け止めようとする時にはそれほど重要なことではありませんが、その教えの枠組みを知るためには必要なことです。普通は三々四科の法門とか六三法門とか申しますが、まとめてみますと、

| 三門 | 三願 | 三経 | 三機 | 三往生 |

| 要門 | 第19願 | 無量寿経 | 邪定聚 | 双樹林下往生 |

| 真門 | 第20願 | 観無量寿経 | 不定聚 | 難思往生 |

| 弘願門 | 第18願 | 阿弥陀経 | 正定聚 | 難思議往生 |

これが『教行信証』の教学の体系です。三門は浄土の法門を三つに分ける。三願はそれを法蔵菩薩の四十八願中の第十九・二十・十八願に配当し、それぞれの趣旨を明らかにするものとして観無量寿経(観経)・阿弥陀経(小経)・大無量寿経(大経)という浄土の三部経を挙げ、それに対応する衆生の機類と往生の在り方を示し、さらにその教意を三蔵で表すと、こういうことです。この二門、要門と真門について述べるのが『方便化身土巻』、弘願門については『教巻』『行巻』『信巻』『証巻』『真仏土巻』の真実五巻において述べられます。

そこで、聖人がどういうことを言おうとされているかというと、浄土の教えにおいては大無量寿経が真実の教えであり、それは第十八願が中心である。第十九願、二十願は真実へ導くための方便の教え、仮の教え。観経、小経は隠れた意味として第十八願の教えを示しているが、表面的には第十九願、第二十願の教えを説いている。教えを受ける人間の側から申しますと、その宗教的な在り方には真実のものと、そこに達しない前段階、仮のあり方、それに全く偽なる在り方、誤った在り方の三つの区別がある。こういうことを考えておられるわけです。

聖人がこういうことを立てられる意図は、人間の宗教的対応には真仮偽の三つがある。真実の在り方は阿弥陀仏の第十八願によって、この世では正定聚不退転の位につき、命終わって報土の往生すると同時に成仏して証に至り、さらに還相回向の働きを得る。これは人間の力は一切加わらない、全て本願力によって成就される、これだけが真実である。しかし、浄土の教えを聞く者にはそこまで達しないで、なお自力に執する者もいる。それが第十九願、第二十願の機類。浄土の教えを説くのは真実の教えであるその教えを隠れた形で含んでいる観経、小経だが、その隠された真実の意味を理解せず、表面的な意味だけをとって自らの努力で浄土へ往生しようとするのが、真に対する仮の在り方。浄土教以外の仏教諸門、聖道門も、この仮の在り方に含まれます。これらの在り方をしている者は自らの計らいを捨てて本願力に帰することによってはじめて真の宗教的在り方に達する。そういう関係が真と仮んとの関係です。さらに仏教以外の九十五種の外道は一切虚偽の教えである。こういう形で人間の宗教的在り方を区別する。そういうことがこの教学の体系において示されています。

こういう把え方は今日の言葉で申しますと、宗教的精神の深化向上の過程の把握というように理解することもできます。特に真と仮をめぐって人間の宗教的な在り方は三つの段階をもっている。真の宗教に至る前に二つの段階があり、それを経歴して真実の世界に入る。それが聖人ご自身の精神的経歴であったと語られているのが、よく知られた三願転入の文です。これは方便化身土巻』に記されていますが、第十九願、第二十願の在り方について述べられた後に、聖人は自らの求道の過程を反省して、第十九願から第二十願へ回入し、さらに今第十八の願かいへ転入することができたということを、喜びを込めて語っておられます。こういうことを通して、聖人は人間の宗教的な在り方を、いわば類型的に、しかも動的に考えておられるわけです。ご自身の精神的経歴を類型的に考えることによって、真の宗教的な在り方を明らかにする、仏教各宗派、それに浄土門の異流も含めて批判し、真実の宗教的な在り方は自力を捨てて本願力に帰する、それしかないのだということを明らかにしようとされている。このように言うことができます。

「正信偈偈前の文」

「凡そ誓願について真実の行信あり、また方便の行信あり。その真実の行の願は、諸仏称名の願なり。その真実の真の願は、至心信楽の願なり。これ即ち選択本願の行信なり。その機は即ち一切善悪大小凡愚なり。往生は即ち難思議往生なり。仏土は即ち報仏報土なり。これ即ち誓願不可思議一実真如海なり。『大無量寿経』の宗致、他力真宗の正意なり。」

真実の行の願とは第十七の諸仏称名の願のことで、諸仏が阿弥陀仏の名を称えて、その本願の心を我々に教えてくださるということ。そのことの成就を誓った願が第十七願で、これが真実の行の願だといってあります。そして真実の信の願は第十八の至心信楽の願で、信心を因として浄土に往生するという願だということになります。

真実の行の願は第十七願で、真実の信の願は第十八願、しかし、行信合わせていうと第十八願だということになるわけです。即ち、第十八願の行信というかたちでおさまるのです。

そこで、第十八願の行信とは何かというと、第十八願の行信とは、その願文によると、「乃至十念」で、称名のことです。そして、その信は願文では「至心信楽欲生」の三心、信心のことです。この十念とか三心が行と信ということになります。広げていうと、第十七の諸仏称名の願が行の願だけれども、その諸仏称名が行であるけれども、つづめていうならば、第十八願の私が申す称名が行だということになります。

私の称名(第十八願の称名)が諸仏の称名(第十七願の称名)であり、諸仏の称名(第十七願の称名)が私の称名(第十八願の称名)であるということが、ここの所ではっきりと説明がつきます。私が称える一声一声のお念仏が、みんな諸仏の称名、私に対する如来のお喚び声だと親鸞は教えてくれるわけです。そしてまた、そのような称名念仏が、そのまま信心であるとも明かしているのです。

それから方便の行信というのはどういうことかということですが、それはここでは明かされていません。『化身土巻』で、この方便の行信について詳しく説明します。ここでは表題だけをあげて中身の説明はしておりません。ちょっと言っておきますと、方便の行信には第十九願の行信と第二十願の行信があります。第十九願の行は修諸功徳、定散の諸行を修めて浄土に生まれる。第二十願は植諸徳本、自力の称名をして浄土に生まれる。これを親鸞はいずれも方便の道で本当の仏道ではないという批判を、後の『化身土巻』でするわけです。これが浄土真宗の基本の行道です。

本願念仏の道はもともと社会の底辺に生きる私たち庶民のために説かれた成仏道であります。さらに言えば、日々の生活の中で善根をなすことも少なく、様々な悪行を犯すことの多い私たちの仏道だということです。『無量寿経』の第十八願文に「ただ五逆と正法を誹謗する者は除く」とありますが、この念仏成仏の道は、全ての人々に通じる仏道であるけれども、父母を殺害するような五種の大逆罪と、仏法を否定する者は除くということです。このことはまた裏返して読めば、仏法を否定する者が救われないということは当たり前ですが、五種の逆在以外の罪を犯した者は、全て悉く往生できる、仏に救われていくということであって、この本願文に明かされた念仏成仏の道とはまさしく悪人、凡愚の者の仏道であることを示すものです。事実、この『無量寿経』の原型といわれる初期無量寿経の『大阿弥陀経』や『平等覚経』の第十八願文相当の願文をみますと、そこにはいずれも「悪をなす者」と明かされていて、この第十八願、浄土真宗の念仏成仏の道がひとえに悪人、いかなる罪を犯す者であろうとも、全ての凡愚なる人々のための仏道であることが明瞭なのです。またこの『大阿弥陀経』や『平等覚経』には、父を殺した阿闍世太子も救われたと説いております。

その次の利益とは、往生成仏という問題です。ここでは端的に往生といい、その往生とは難思議往生であるといいます。親鸞はこれについて、方便の行信の仏道によれば、第十九願、第二十願では双樹林下往生、難思議往生であって、本当の浄土には往生できないといっています。方便化土に往生するので成仏ができず、本当の利益は得られない、本当の利益は第十八願の真実の行信、まことの念仏と信心によってのみ成り立つのだといおうとして難思議往生といい、その浄土を真実の報土と、このようにいうわけです。まことの念仏の教えに従って、おのれの人間の実存性に深く目覚めていくことの中に、今生では正定聚、即得往生を得、また菩薩となり、如来に等しき人となり、また未来においては浄土に生まれて仏になる。

こういう構造で親鸞は念仏、信心の利益について指し示すわけです。

![]()

『証巻』は第十八願の「もし生まれずば」の生、即ち「往生」ということを明らかにするために開かれたものである。念仏門は自力の修業によって証を開くことを期待する聖道門と異なり、念仏して浄土に往生する教えである。苦しみ悩みから離れることのできない娑婆世界の業苦の真っ只中にあって、本願のいわれを聞き、この苦悩の衆生にこそかけられた如来の本願のまことであることを信知して念仏せしめられ、その証果として帰入せしめられる境界が浄土である。ここに『証巻』が『行巻』『信巻』に続いて開かれた意義がある。

真に安んじ心が開かれ、ついには万人の帰すべき世界が浄土であり、心の故郷であるが、そこに還ることが往生である。ところが、念仏せしめられることなしには浄土に往生するといっても、それは人間の思い描く幻想であり、単なる理想世界に過ぎない。そこには何らの現実性がない。したがって、「往生の徴は、行信としての念仏の証果である」といわれるのは、この意味においてである。徴とは現実的なものであって、この身に現れる働きを指す。徴なき念仏は自力の念仏であり、空念仏に過ぎず、自利利他の働きのないものである。徴とは、自利利他の働きであり、果という言葉から連想されるような実体的なものではなく、往相、還相の二廻向という、限りなき動的な働きである。また、何か獲得さるべく固定したものではなく、念仏する身に絶えず内感せしめられ、証せられ、表されてゆくものである。「現生十益」はまさにこの自利利他の働きを具体的に詳説したものといえよう。

親鸞は、この徴の現れる境地を「自利利他円満の妙位、無上涅槃の極果」と呼び、また「煩悩成就の凡夫、生死罪濁の群萌、往相回向の心行を獲れば、即の時に大乗正定聚の数に入るなり。正定聚に住するが故に必ず滅度に至る」と述べている。凡夫が到達する境地でありながら、それが「無上涅槃の極果」と呼ばれ得るのは、この証を獲るに至る念仏の行信が如来回向であるからである。

そして正定聚に住するとは、信の一念に、即の時に必ず滅度を得る身になったことに徹底することで、必至滅度は正定聚の中身に他ならない。

滅度は、この娑婆世界にはなく、人間の生を終えてからの、浄土の証である点からすれば、この世での信の一念に往生する正定聚の位とは全く別であるといえよう。しかし、両者は相互に関係のないできごとではなく、普通、未来にあると言われている滅度は、住正定聚を超越したものでありながら、同時にそこに内在しているという密接不離な関係にある。言い換えれば、「正定聚に住する」ことの内容が「必至滅度」ということに他ならない。滅度は来世に属するものではあっても、往生浄土は常に現世の問題である。

親鸞以前には、往生は臨終の時に心が散乱しなければ、念仏のうちに達成できると考えられており、法然までは、往生といえば、死んで往生すると考えられていた。

ところが、親鸞は、往生は信の一念に得るので、臨終の来迎を期待するのは却って信心の不純を示すものとみなした。『証巻』の自釈に、「煩悩成就の凡夫、生死罪濁の群萌、往相回向の心行を獲れば、即の時に大乗正定聚の数に入るなり。正定聚に住するが故に必ず滅度に至る。」と述べているのは、現生に正定聚に入り、その必然の結果として滅度(無上涅槃の証)を得るということを表している。

また。このことを『ご消息第一通』では、「来迎は諸行往生にあり、自力の行者なるが故に。臨終ということは諸行往生の人に言うべし、未だ真実の信心を得ざるが故なり(略)真実信心の行人は摂取不捨の故に正定聚の位に住す。この故に臨終待つことなし、来迎たのむことなし。信心の定まる時、往生また定まるなり。」と言い表している。往生とは信の一念であり、それまで自力を頼みとしていた自己が死んで、本願を憑む自己がそこに誕生することである。

仏教では「未来(未だ来らず)」という言葉の代わりに「当来(まさに来るべき)」という言葉が用いられるが、正定聚が現生に属するとすれば、滅度は当来にあると言ってよいであろう。未来という言葉は、現在とかけ離れてあるような響きをもつが、当来というと、現在に直結しているニュアンスに富んでいる。そして当来は即ち本来に他ならない。正定聚を意味する往生が現生に起きる出来事であるからといっても、それは決して日常性の域に留まるものではなく、往生のところに超越的な仏果の証が宿り、往生人は現生にありながら、浄土の風光に触れつつ生きているのである。この往生生活の特質を代表するものが『信巻末』に列挙された「現生十益」に他ならない。

親鸞は、その正定聚をば、仏の資格がありながら五十六億七千万年後に出世して仏法を弘めるため、菩薩の位に留まって兜卒天に待機しているという、未来仏たる弥勒に喩え、王日休の『浄土文』の言葉「便同弥勒(すなわち弥勒に同じ)」や『大経』の「次如弥勒(次いで弥勒の如し)」をもって、好んで言い表した。あるいは、『華厳経』の「如来と等し」という言葉もしばしば語り、また『ご消息第二十通』では、これを言い換えて「諸仏と等し」とも言い、真実信心の人が諸仏に護念せられることを、「安楽浄土へ往生して後に護りたまうと申すことにては候らわず、娑婆世界に居たるほど護念すとは申すことなり」と、現生の功徳を強調している。

一方、往生が成仏と全く無関係のできごとでないことを、昔から「往生即成仏」と言い表しているが、この「即」を「直ちに同じ」という意味に速断すると、聖道門の即身成仏と何ら変わりはないことになる。親鸞は未来往生と同時に、即身成仏もはっきりと退けたのである。しかし、一応往生が現生、成仏が当来のできごとであるとはっきり心得た上で用いるのであれば、何ら差し支えないであろう。「即」は「別ではない」という意味である。

また往生というできごとを、曇鸞は『論註』において、往生というのは凡夫が考えるような往生ではなく、「不生の生」「不往の往」のことであると説いていることは注目に値する。「往生浄土」と一口に言っても、それはとても凡夫が想像し思い測ることのできるような性質の出来事ではないというので、「難思議往生」とも言われている。

曇鸞は、凡夫が想像する往生、つまり此岸から彼岸へ、娑婆から浄土へ地理的に考える往生は本来の往生の意味するところではないというのである。この教えは往生の本質は、実は回心にあることを示唆しているのである。人は念仏往生を契機として、凡夫から正定聚に住した人へと変革されているのである。つまり、凡夫としての生活が終わって往生人としての生活が始まるのである。この両者の関係を、曇鸞は「決して一なるを得ず、決して異なるを得ず」といって、信の一念に往生した人が、元の凡夫性の在り方から不一不異の関係で生まれ変わったことを慎重かつみごとに表現しているのである。

『証巻』は念仏者が信の一念に達成する位を正定聚と表しているが、これはまた「無上涅槃の極果」「利他円満の妙位」とも呼ばれていることが注目される。正定聚は、この土にありながら滅度という窮極の証果に必ず至ることに確定した位であると同時に、その証果そのものが、すでにその働きを及ぼしている場でもあるのである。

そして、滅度とは無上涅槃のことであり、その働きが還相回向である。この還相廻向という働きを欠け目なく備えているのが、まさしく正定聚の位であるから、「利他円満の妙位」とも呼ばれているのである。証の境地からいうと、何か静止的な状態のように一般に考えられがちであるけれども、実は「利他円満の妙位」と称されるように、一切の衆生を救う利他の活動そのものが、その境地に他ならないというのである。即ち、往生人は「還相の菩薩」と呼ばれ、娑婆世界に居ると同時に浄土に居り、この二つのことは矛盾しないがゆえに、自由自在に利他の活動ができるという。還相の菩薩が、娑婆と浄土に同時にあり得ることは、自利利他の活動の必須条件であることは申すまでもない。娑婆に還り来った時には浄土から離れ、浄土の証の徳を喪失したというのでは、利他の活動はありえないからである。