(桐渓順忍和上のお話)

(桐渓順忍和上のお話)

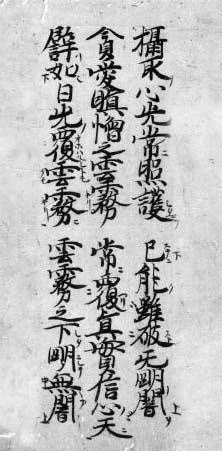

この句は摂取不捨の光明が常に護ってくださっている利益を示し、貪欲瞋恚が邪魔にならないことを説いているのであります。

阿弥陀如来の本願を信じた者は、信心と同時にいつも摂取不捨の如来の光明に護られておるのであります。だから、疑いの闇は晴らしていただいてはおるが、貪り愛する心や瞋り憎しむ心の雲や霧が、いつも如来廻向の真実の天を覆っております。それはちょうど、太陽が雲や霧に覆われておるようなものであります。

しかし、太陽は雲や霧に覆われておっても、太陽の出ている昼は明るく闇がないように、貪欲や瞋憎の雲や霧に覆われておっても、如来廻向の真実の信心をいただいておる者は、本願を疑うという疑いの闇だけは晴れておるのであります。

(桐渓順忍和上のお話)

(桐渓順忍和上のお話)

阿弥陀如来の十二光については前に述べましたが、ここの文に「心光」とあります。この「心光」に対して「色光」と言われる光明があります。まず「色光」という言葉は学者が、言い出したものですが、未だ信心を戴かない者をご法義に近づかせ、信心を戴くように育てていく光明の働きであります。これを「調熟の光明」と言っております。

次に、「心光」というのは、信心を戴いた行者を摂取して捨てたまわない「摂取不捨の光明」の働きであります。

では、「摂取不捨の光明」を何故「心光」と申すかというに、信心の行者は阿弥陀如来の意思に従った者であり、お心にかなった者であるから、お心にかなった者を照らす光明という意味で「心光」というのであります。

しかし、そうは言っても、この二つの光明は異なったものではなく、一つの光明の働きであり、未信者を育てて行く働きと、信心の行者を摂取不捨と、決して捨てることなく護る働きとであります。すでに信心を得た者を護る光明であるから「摂取心光」と親鸞聖人は幾度も用いられております。

(仲野良俊先生のお話)

(仲野良俊先生のお話)

「摂取」ということは「たすかる」という単なる話ではないのです。事実助かったことです。「摂取して捨てず」ということは、これは単なる話ではない。体験の事実を摂取不捨というのです。救われた人でないと摂取不捨という言葉は分からない。単なる言葉ではありません。助かるという話ではない、助かったということです。

一体、助かったということはどういうことなのか。

仏教では光に二種類あるということを教えています。一つは色光、今一つは心光です。普通一般に仏教で「色」という場合には、これは物質のことです。だから「色光」というのは物質的な光です。電灯の光や太陽の光が「色光」です。光自身が物質的な光ですから、照らされる物もやはり物質です。色々の物を照らす、これが色光のまず第一番目の働きです。

それから同時に事を照らす。何かの出来事も真っ暗がりでは分からない。やはり、光がないと何が起こっているのか分からないでしょう。何やらわめくような声が聞こえたり、ガチャンという物が割れる音が聞こえたりしていても、暗がりの中では何が起こっているのか分からない。けれども、光があると、「ははあ、あの人とあの人が喧嘩しておるな」「茶碗をぶつけたな」と分かります。出来事がはっきり分かるでしょう。だから「色光」は事を照らす。けれども、これは事の表だけを照らす。それが色光のもう一つの働きです。

「心光」の働きは、事の裏まで貫いて照らす。どうしてそういうことが起こったか、何故そんな喧嘩が起こっているかという、表からは見えないことまで照らしてくるのが心光です。事を照らした時には、その裏までを照らす。電灯の光やお日様の光は、事の真相、奥底までは照らさない。表面だけが見える。何故それが起こっているか、何故そういうことになっていおるか。それはやはり「心光」でなければはっきり照らし出せないわけです。

「その光、心を照らすに無明を終尽す」(曇鸞大師)

なるほど、心光だから、心を照らすわけです。無明というのは心の迷いです。「迷っておったな」とわかることが迷いから覚める道でしょう。自覚です。迷い心を知らせてくださる。それが心光なのです。

つまり、仏の光は外から照らすのではないということです。外から心を照らすような、そんな光はない。いくら探したってありませんよ。心を映し出すようなレントゲンは、おそらく発明されないだろうと思います。そんなものができたら、恐ろしくてどうにもならない。そんな機械をここへ持って来て照らされたら、今だって私はとんでもない根性を抱えてしゃべっておるのだから、あなた方は、

「何と恐ろしい奴だ。」

と呆れて、みんな帰ってしまうだろう。だから、そんな物はできない方がいい。そんな機械ができたらたまったものではない。

「あいつ、袈裟衣をかけて偉そうなことを言っておるけれども、ひどい根性を持っておるぞ。」

というようなことになる。

そうではないのです。仏の光は心に宿って心を照らす。内から照らす、それしかないのです。だからそういう体験のない人には、この言葉は分からない。親鸞聖人はいつもこの摂取の心光に触れてこられたのです。

「また迷っておったか…。」

「ここまで深く迷っておったか…。」

と思い出されては、その都度に迷いを翻して歩いて行かれた。そういう体験から摂取の心光という言葉が出ている。だから、この言葉は体験のない人には分からない。仏の光が自分の迷い心に宿って、そうして迷いの心の起こるごとに、「迷っておるのだなあ…。」と知らされた人だけが、この「摂取の心光常に照護したまう」という言葉が響くわけです。

体験の言葉は体験でなければ分からない。頭で考えたって分かるはずがない。身に覚えのある人でなければ、これは分かりません。迷い心を知らされた人だけが分かる。迷い心を知らされるのは、外から知らすわけにはいかない。内から知らせる。心を照らす光は内に働く。外から照らす光は絶対にありません。だから、光明に摂取されたということは、具体的に言えば、仏の光が私の迷いの心の中に宿ってきたということです。そして、いつでも私の迷っておる心を照らしてくださるということです。

(仲野良俊先生のお話)

(仲野良俊先生のお話)

たとえば、「招喚のお喚び声」ということを言うでしょう。「汝一心にして直ちに来たれ」と善導大師はおっしゃった。「来い」という弥陀の招喚です。

これなんかも、話として聞いていると、何処からか「来い」という喚び声が聞こえるのではないかと思うかもしれませんが、100年待っても聞こえはしません。もしまた、そんな声が実際に聞こえたら、それは怪しい。「来い」というような声が外から聞こえたら、それは耳鼻咽喉科へ行かなければならない。それとも、魔物が呼びかけているか、何かです。

弥陀の招喚も内から聞こえるのです。これも体験のない人には分からない。善導大師が自らその声を聞かれたのです。それは心の内から聞こえてくる。「お前、それでいいか」と、こう来る。そんな覚えありませんか。いい加減な事を言ったりしているときに、

「お前、そんなことで言いか。」

「あんないらんことを言うたが、あれはどうだ。」

と。これです。招喚の声というのは。

何か、そういう形で、自分の言ったりしたことが苦になってくる。それが招喚の声です。喚び詰めに喚んでおられるというのは、それなのです。ただ、我々は、それに耳を貸そうとしない。それで、

「これでいいのだ。」

と言っておる。違いますか、阿弥陀さまに逆らっているのです。「みんなやっているから」とか「世間はこういうものだ」とか、色々言い訳をして、内に聞こえてくる招喚の声を消している。それが仏への反逆なのです。

親鸞聖人が、「仏智を疑う罪深し」(疑惑和讃)と言われたのは、それなのです。招喚は必ず内から聞こえてくる。

「お前、それでいいか、お前それでいいか。」

と聞こえてくるはずです。ボヤボヤとして「いいわ、いいわ」で、その日その日を夢のように暮らしておるが、「それでいいか」と、耳を澄ませば聞こえて来ているはずです。我々の周囲には雑音が多すぎる。だから、内からの声が聞こえないようになっているのです。

お釈迦さまの声は外からです。「行け」と言われる。それは、外から「教え」という形をとって、仏の方へ私を促してくださる。教えはお経ですから、釈尊のお言葉です。これを「発遣」という。これは間違いなしに外からです。けれども、招喚は内から聞こえてくるはずです。

そういう意味で、摂取の心光も内からの迷いの心を照らしてくる。話としては、何かこう、外から光が来るように思うのですが、100年待っても光は来はしません。外からの光は色光しかない。心光は必ず内から私を照らし出してくるのです。

(仲野良俊先生のお話)

(仲野良俊先生のお話)

雲霧というのは煩悩を譬えてあります。日光は雲や霧に覆われている。だから太陽を見ることはできないけれども、しかし、雲や霧の下は明るくて闇はない。日は差していないのです。日は差していないけれども、別に暗くはない。そういう日があるでしょう。カラリと晴れたとは言ってない。カラリと晴れたというのなら、それは成仏です。信心はそうではない。

つまり、信心というのは曇天だということです。信心の生活は曇り空。曇り空でも、夜は明けているのです。だから、道を歩くのに何も不自由はない。闇夜ではない。夜は明けている。信心の夜明けです。

夜は明けたけれども、煩悩を抱えていますから信心は曇天の日和と同じだというのです。そこが非常に大事なのです。空が曇っておっても、夜が明けさえすればいい。雲が見えているということは、はや夜が明けた証拠でしょう。闇夜には雲は見えません。雲は見えておる、けれども手元は明るい。無明が破れている。自分が分かってきた。自分が分かっても煩悩は起こる。起こるけれども、煩悩が煩悩と知らされている。

つまり、煩悩が煩悩と分からない。雲が見えておるということは、はや夜が明けた証拠です。だから日光が直接差してこなくても明るい。明るいから歩ける。そういう状態が信心の仏教の状態だということを、喩をもって非常に的確に抑えてあります。

信心は「青天白日」というようなものではないのです。そういうものを望む必要はない。夜が明けさえすればそれでいい。煩悩が煩悩と分かっておればその煩悩に引きずり回されることはありません。信心がないと、煩悩が煩悩と分からないのです。

「おのれの腹を立てるのも無理はなかろうが、まあ聞いてくれ。」

と煩悩の分からない人は言う。

「まあ、こんな世の中だから、欲が起こるのは当たり前だ。また欲がなかったら発展もないのだから。」

などと言って煩悩を正当化します。それでやられるのです。

煩悩が煩悩だと見えておれば、それに引きずり回されることがない。『歎異抄』第9章に、

「喜ぶべき心を抑えて喜ばせざるは煩悩の所為なり。」

と言っておられますが、あれは煩悩を見極めた言葉です。煩悩が分かっておる。煩悩が分かっている事を通して、煩悩があっても煩悩を超えていける。そういうお言葉が『歎異抄』第9章のお言葉です。

煩悩ということが分からないから、今時の人は色々物を求め、また色々の物が豊かに与えられているのだけれども、それを喜ぶ人が少ない。「もったいない」とか「ありがたい」とか、余り思われていない。そして、与えられ方がまだ足らないから喜べないのだと思っている。これは煩悩を知らないからです。

そうではない。何を与えられても喜べないようになっている自分だと分からないから、喜びが出てこないのです。与えられさえすれば喜べるのだと思っているのです。「喜べないのは、結局、与えられ方が足らないのだ」。こういう考え方でしょう。それは煩悩を知らないのです。

だから、与えられれば与えられるほど、不足の心が起こる。自分という奴は喜べぬ奴なのです。物に問題があるわけではない。与えられ方が少ないということではない。喜べないようになっているのです。そのことが自分を喜ばさないようにしているのだということが分からないから、いつまでたっても喜びということは出てきません。

「何を与えられても、不足たらたらの、罰当たりだったな。」

ということが分からなければ、喜びは出てきません。だから煩悩を知らない人は、遂に満足しないし、その煩悩に引きずり回されて生きて行くのです。

夜が明けると、この雲が見えてきます。雲が見えるということは、煩悩が煩悩だと知らされることを通して、煩悩に引きずり回されているような状態から逃れることができるということです。煩悩がなくなるというのではないけれども、そういう形で始末がついて行く。煩悩が起こるから凡夫です。

しかし、凡夫だけれども、凡夫でないというものが一つ動いてきておる。それが、

「雲霧の下明らかにして闇なきが如し」

と、喩でもって示された、大事な意味だと私は受け取っておるわけであります。