(桐渓順忍和上のお話)

(桐渓順忍和上のお話)

この文意によると、釈尊がこの世に出現された理由はほかのことではなく、ただ弥陀の本願を説かんがためだということになります。しかも、親鸞聖人の『文類聚鈔』などによりますと、釈尊だけではなく、三世の出世の本意はこれまた弥陀の本願を説くためであると示されてあります。

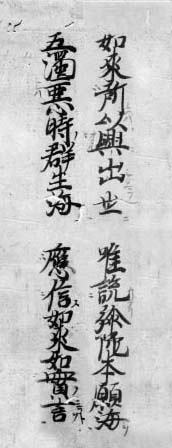

ところで、『大無量寿経』には、

「如来は無蓋の大悲をもって三界を矜哀す。世に興出するゆえんは道教を光闡し、群萌を拯い、恵むに真実の利をもってせんと欲してなり。」

とあります。これは、

「如来は無限の大慈悲心をもって迷いの世界の衆生を哀れと思い。この世に出現されたのは仏教を説いて多くの迷いの衆生に念仏の真実法を恵まんとお思いになったからである。」

このことを示すものであり、釈尊の出世本懐は『大無量寿経』の念仏を説くためだということになります。

しかし、釈尊の出世の補には何かということになれば、経文にこうあるからということも大切なことでありますが、経典にその文章があるなしよりも、その経典に説かれてある教法で私が本当に仏になれるかどうかが先決問題ではないでしょうか。私が前任か悪人かとい得問題もいろいろの論議のあるところではありますが、良心的に深く考えられ、知恵をもって事実を未定くと、善行の行えない私の救われていく教え、それこそ釈尊一仏だけではなく、一切の諸仏の出世の本意であると言うことができるのでありましょう。

(宮城顗先生のお話)

(宮城顗先生のお話)

中国の詩人であり政治家でもあった白楽天という人が、ある郡部の宰相をしていた時、その領内に有名な禅師がいた。その道林禅師はいつも木の上に寝泊りして生活をしていたので「ちょうか禅師」(鳥の巣の意)とも呼ばれていた。

非常に優れた禅師がいるということを聞きまして、白楽天が尋ねて行って、

「仏教とはどんな教えなのだ。」

と問うたわけでございます。すると道林禅師が答えた。これが『七仏通誨偈』として有名なのですが、

諸悪莫作(諸々の悪を作すこと莫れ)

衆善奉行(諸々の善行を努め行い)

自浄其意(自らその行いを浄くせよ)

是諸仏教(是れ諸仏の教えなり)

こんな簡単な偈文なのです。『七仏通誨偈』というのは、何も七仏だけということではございませんで、およそ仏であるならば、誰でもということです。通じて説いているところの心であると答えたというのです。つまり、「悪いことをするな、善いことをせよ、その意を浄くせよ。是れ諸仏の教えである」と、こう答えたというのです。

そうしましたら、白楽天が、

「そんな、悪いことをするな、善いことをせよということは、3歳の童子でも知っている。」

と怒ったのです。すると道林禅師は、

「3歳の童子もこれを知っているけれども、80歳の老翁もこれを行い尽くせない。本当にそれをできたものは誰もおらんではないか。」

と、こう答えたということが記されているのです。

「その意を浄くせよ」

ここに仏教の生命があるわけでございます。「悪いことをするな、善いことをせよ」というだけなら倫理道徳ということだけで尽きるわけでございます。しかし、倫理道徳だけで私たちが自分を保てないのは、ここに今申しますような、善いことをすればその心が他人を傷つけ、また自分を迷わせる。「おれは善いことをしたぞ」という思いが、他人からそれを認めてもらいたい気持ちを当然伴いますし、それが認められないと、また色々な心の迷いを起こすということもございます。

「自らその意を浄くする」ということは如何にしてその心を、つまり我執を破るかということです。そして、如何にして我執を超えていくかということが仏教の中心て歩みになるわけでして、仏教各宗の色々な行というものも要するに自浄其意のための行であるといってもよいわけです。座禅をするのも山に籠もるのも、すべて自浄其意のための歩みであるわけです。

(暁烏敏先生のお話)

(暁烏敏先生のお話)

われらは如来の本願に遇わずば、

救われざる時代に生まれたのである。(金子大栄)

五濁というのは五つの濁りということです。五つの濁りというのは、お経の中に「劫濁、見濁、煩悩濁、衆生濁、命濁」とある五つのことである。

「劫濁」というが、何が濁っておるのか。時代が濁っておる。これは後に言われてきたことだが、「正像末の時代」ということをいう。正法の時期とは、お釈迦さまの亡くなられた後500年、み法がそのままに伝わっている時代。その後の1000年は像法の時代で、お釈迦さまのお徳が薄くなって、仏像によって仏法が伝えられるという時代。その後10000年は末法の時代で、澆季という濁った時代。季(すえ)の世である。この時代は、お釈迦さまの感化から遠く離れてきた時代である。その人の徳はある時までは非常に栄えるが、ある時代まで来ると薄らぐ。お釈迦さまのような方でも2000年経つと、そのお徳が薄くなる。末法となる。その時、新しい人格者が出てこなければ、法が出てこぬということが色々のお経に説かれてある。その末法の世の中は濁りである。今の時代は末法の次代である。劫濁とは時期が濁っておる、時代が濁っておるのである。

これは中越のある大地主の夫人の話だが、

私も娘の時代には有り難いと思うて暮らしておったが、母が死んでからは情けないことが多い。今までは人が寄ってくると、「よくきた」という田が、このごろはそうは言えぬ。来る人がみんな「物をくれ、金を貸せ」というて取ろうとすることばかりです。

「やればよいでしょう」

「そうすれば家の物がなくなります」

「そんなら、やらにゃよい」

何でもその家は二千石ほどの田持ちである。

「そんなに心配なら、みなにやればよいが、やればまた自分が困る。」

と言う。

金に執われておる時は、人間の真心の親切はできぬ。欲を出せば殴られる。だから世の中にゃお釈迦さまや孔子さまの教えられるようなしっかりしたことはできんのです。無理はない、時代が時代だ。自分一人が悪いことをせんでおるということは容易ではない。みなが踊っておるのに、自分一人踊らずにおることはできぬ。みなが酒を呑んでおるのに、自分一人呑まんということは、世ほど偉い人でなければできぬ。やはり劫濁だ。

今度は見濁。

見とは考え、了見、見当をつけるということである。これが濁ってくる。人間の考えが濁ってくる。邪見、曲解、悪知恵などである。自分の心に何か理屈を持っておる考えは恐ろしい。それも濁りである。人間は見を持っておる。「雑行雑修を捨てよ」と言えば捨てて行くことをしっかり持っておる。繋縛だ。よく「人生はこれでなければならぬ」と言う。

昨日人が来た。

「信心というのは、皆を可愛がってやることが、これがまことの信心だ。」

というたので、

「まことの信心、そんなことを思わんでも善い。《だからじゃ》と分かることだ。」

と言うたら、その人は、

「馬鹿じゃと思うより他に何もないのか。」

と聞くから、

「それが馬鹿じゃ」

と話した。

それがどうかすると分からん。それが邪見だ。ご信心の中にも「これより他にない、これがまことの信心だ」という邪見を持つ。そんなことを決めんでもよい。決めるのが邪見だ。

ところが、そういうことを決めたいものです。それを邪見といいます。

煩悩濁。煩悩とは色々の心の煩い、煩悶である。家庭の煩悶、恋の煩悶、身体の煩悶。これらはみな心が暗いから起こるのである。貪欲、瞋恚、愚痴、みな心の濁りである。「衆生濁」とは、一切衆生の濁り。これは時代が濁っておるということの細かなことのようでもある。

ある解釈には、衆生が沢山おって生存競争がある。その生存競争が濁りだとある。またある人は、人間が沢山おって困るというところから出た社会問題の一つだという。沢山の子どもができるのは衆生濁かもしれぬ。

「命濁」とはいのちの濁り。思う仕事を成し遂げもせずに若死にするのは命が完全ではないからだ。それは命の濁りである。

この世は五濁悪時悪世の群生海である。この群生海とは「群生」、沢山の生物、それを海に表わしたのである。これは濁った世に生存しておるものは助かる縁、手がかりがない。ただ如来の「如実の言(みこと)」を信ずるより他にないのである。世の中を、みな自分の見解で見、煩悩で決め、あるいは衆生濁で見、命濁で見るようなことをしておる前に、まず何かなしに「如来の言(みこと)を信ずる」ということが大切である。仏さまの真のお言葉を我が物にする、信ずるのである。信ずるとは仏さまの前にひれ伏すということです。頭を下げるということです。尊いお言葉の前にひれ伏す、これがただ一つの道だ。

(暁烏敏先生のお話)

(暁烏敏先生のお話)

仏の教えは、常に仏の声を聞けとおっしゃる。南無は帰命。帰命とは「釈迦弥陀二尊の仰せに順い召しにかなう」ことである。如来のお言葉に順うとは「南無」の二字の心である。

「応に如来如実の言を信ずべし」とは、帰命の意を細かにおっしゃったのである。我々はこの如来さまの真実の言葉を聞かにゃならぬ。真実の言葉は何処に聞こえるか。ただ常識的に言えば、如来の真実のお言葉はお経に書いてある。あるいは坊さんの説教を聞くことです。が、お経の文句やお説教の文句を聞いたからといって、それで如来の言葉が聞こえたとは言えない。真実如来の言葉は、私の耳の底に聞く。が、耳でない耳で聞くのだ。普通の耳でない耳で聞くのだ。

我々は五濁悪世におる凡夫である。五濁悪世におるのだから、人の言うことを聞くというのでない。自分の了見を立ててゆくのでない。自分の世界を投げ捨てて真実の如来の仰せを聞くのだ。仏の言葉を聞くのだ。世間の声を聞くのではない。

仏が真実いっぱいに教えてくださるそのお言葉を信ずるのだ。だからこうしてお話を聞いたり、法義相続をして仏のことが聞こえる耳をを開くのです。耳が開かんと聞こえんのです。真実を聞くのは耳が開けるのである。普通の耳は娑婆のことを聞いておるのである。

ある年の5月、板敷山を越えて高田の専修寺へ行く山道を高松君と一緒に歩いた。いろんな鳥が泣いておった。小鳥の好きな高松君は鳥のさえずりで、「あれは駒鳥」とか「あれは鶸(ひわ)」とか、すぐに分かる。一緒に行った他の人に、

「今鳴いた、あれは何鳥だ」

と聞いても「何じゃ、何じゃ」と聞き返すだけで分からない。同じ鳥の鳴き声を、耳があっても聞こえんのです。

またある人の家へ行っていた時、ホトトギスが鳴いた。

「ホトトギスが鳴いた…。あ、また鳴いた。」

と言ったら、そこの人が、

「わしは生まれて聞いたことがないですが、この辺におりますか。」

とびっくりしておる。そのうちにまた鳴いた。「また鳴いた」と言うても、まだ聞こえぬらしい。だんだん教えてやったら、

「そんなら、ホトトギスはこっちにもおったのですか。」

とビックリしておった。

耳がなければ如来の声は聞こえません。

だから本願の仰せの聞こえぬ者を「無耳人」「無眼人」という。人の悪口や、ろくでもないことを聞く者と、善いことばかり聞く者とがある。目も、人の悪いところばかり見える者がおる。勝った負けた、善い悪いということが耳に入る者でも、真実の仏のそのままの声の耳に入らぬ者が多い。

「応に如来如実の言を信ずべし」

仏の真のお言葉を信ずるとは、真のお言葉に打ち任せていくのである。