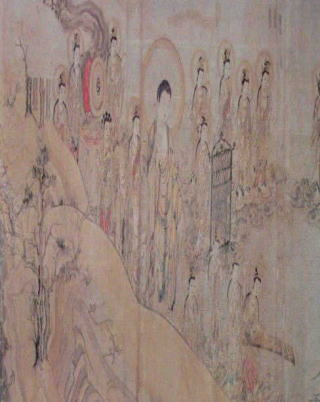

阿弥陀三尊像

和歌山県(高野山)・蓮華三昧院蔵、

絹本着色、縦154cm、横135cm、

鎌倉時代(12世紀後半)

背後にたなびく雲の様子からみて阿弥陀来迎図(阿弥陀如来やその侍者たちが一団となってこの地上に下ってきて往生人を迎えとるさまを書いた図)の一種とも考えられてきたが、この真正面向きの三尊像には来迎図特有の動きが全くなく、下辺に蓮池を配する点からも、極楽浄土(阿弥陀如来の住む世界)の一部を取り出して構成しているようにみられる。この三尊像と全く同系のものは現在も元興寺(奈良)に室町時代のもの(智光曼荼羅と呼ばれるものの一つ)が伝来し、本図がこれを粉本として成立していることは興味深い。

高野山蓮華三昧院に伝わる本図は、同院の開基である明遍(1142〜1224)が法然から賜ったとの伝説があるが、それはともかく、明遍は若い頃東大寺において三論宗を学び、後東大寺の別所(別院)光明山寺(京都府)に入って南都系浄土教(浄土にあこがれる宗教)に傾倒し、平安時代末から鎌倉時代初頭にかけて高野山の蓮花谷別所に隠棲して、自力往生を達成しようとする人々と念仏結社を組織し、高野山浄土教の中心的人物の一人となった。

本図の構成は直接にこれを拝して来迎往生を待つ平安時代以来の来迎図とは異なり、常日頃、阿弥陀如来を観察しながら自力往生を志すための、奈良時代以来の極楽浄土図の系統に近い。その表現内容も鎌倉時代特有の写実的精神に反して、当代の仏教絵画の中でも復古的色彩の強い異色ある一作ということができよう。本図は、全体に色彩の数を控えめにし、黒ずんだバックに対して三尊および蓮花の白が目にしみるように見える。背後には幻想性をかもし出すように五色の雲が描かれているが、これは見る人の心から導き出された観察の糸ともいうべきものであろう。このように、本図は仏を拝する人の心の表現を取り扱った異色ある作品なのである。なお、下辺に点在する蓮花は「蓮華三昧」と呼ばれ、菩提心(清浄な新興心)の象徴であって、観想念仏を行う修行者の心そのものでもある。

このように一貫して明遍の思想を図解した本図は、高野山における明遍をめぐる念仏結社の間に本尊として懸け用いられたものと思われるが、鎌倉時代初頭の作品としては稀に見る古様の絵画で、三尊の肉身、衣文(えもん)など、いずれも張りのある朱線を用い、三尊の面貌もまた古式の表情を思わせ、中尊が転法輪印、両脇侍が対照的な印相を示す点も、奈良朝の浄土図に見る古様の伝承である。これに反して、本図の彩色から受ける印象は、奈良朝の鮮やかさ、平安後期の雅やかさのいずれでもなく、やや重厚な感じを示しているのは画題のせいもあるとはいえ、全体に鎌倉様式への転換を示すものであり、総じて鎌倉初期の復古的作風を示すものといえるであろう。

阿弥陀二十五菩薩来迎図

阿弥陀二十五菩薩来迎図

京都市・智恩院蔵、

絹本着色、縦145cm、横155cm、

鎌倉時代(13世紀)

臨終に際して阿弥陀如来のいます西方極楽浄土に往生しようとする、いわゆる浄土思想にはぐくまれた来迎図の系譜の中では、鎌倉時代の後半期に制作された代表的一作である。

鎌倉時代には法然聖人源空(1133〜1212)に始まる浄土宗の開宗を契機に、浄土思想が庶民にまで行き渡ったため、来迎図の制作も決して少なくないが、現存する遺品の中で、本図のように雄偉なものは見当たらない。

中ほどから左手にかけて桜や松の茂った険しい山並みがあり、その中腹にかかる飛瀑は流れ落ちて下辺の波立つ湖面に注ぐ。この険しい自然の景に対するように、右手には僧侶が念仏しながら往生を待っている邸宅の景が写し出されているが、これに向かって自然の景観を圧しながら斜め上方から急速に降下する一群の阿弥陀聖衆は金色身も鮮やかに描かれ、その最先端にいる蓮華台を捧げ持った観音菩薩は、いましも往生者に近づいてこれを迎えとろうとする緊迫した姿勢にある。なお、右上方の空間には十二の化仏とともに、遥か彼方に極楽浄土が夢幻のごとくに浮かぶように写し出されている。

このように本図は往生者を迎えとらないではやまない阿弥陀如来の偉大な利益を、まことに美しく緊迫感のある構成と描写によって表現している点で、この種の来迎図の最高傑作といえよう。本図を観想する人は臨終に来迎往生を期待するあまり、弥陀の本願にすがらないではおられない衝動にかられ、念仏に深く足を踏み入れることになるであろう。本図は我が国仏教絵画中、布教性の表現の最も成功した作品であるということができよう。

本図は「早来迎」と俗称されるだけあって、来迎図のスピード化に成功している。しかし、それは一般に言われているように救済のスピード化ということではなく、救済に対する切実感を強め、阿弥陀如来の摂取不捨(すべての衆生を救って捨て置かないこと)の精神の具現化ということができると考える。

さらに、本図に代表される鎌倉時代の来迎図の多くは、立像の阿弥陀聖衆と臨終往生人とを同じ一つの自然景の中におさめて、両者の関係を客観視しうるよう説明的に図示しているが、これは阿弥陀如来による来迎引接(いんじょう)の救済感を現実的に、かつ緊張のある関係において、凡夫にもわかりやすく説示することにより、彼らを他力往生の信仰に導入せんとする法然系浄土教の布教態度の具現化とみることができる。

その点で高野山本の如き平安後期来迎図の、主観的かつ自力往生的な表現手法とは大きな差異を認めうるであろう。本図が法然開基の智恩院にあることも意義深いといわねばならない。

なお本図の画風が一部の絵巻物に近い大和絵の手法を示す点も興味深く、当代仏画の一傾向を代表するものとして高く評価される。

山越阿弥陀図

山越阿弥陀図

京都市・禅林寺蔵、

絹本着色、縦137cm、横118cm、

鎌倉時代(13世紀)

阿弥陀来迎図は平安時代の中ごろ(11世紀)から浄土思想の流布に伴って急速、かつ数多く制作されるに至ったものであるが、ここに挙げる、いわゆる『山越阿弥陀(来迎)図』と呼ばれる種類のものは、来迎阿弥陀の手前に広く此岸の世界を書いて、あたかも山並みを分けて近づいてくるような構成にされている点で、従来のものとは著しく表現の性格を異にしている。しかも、この種の現存する著名な3点の遺品、本図と、上野家本、金戒光明寺本はいずれも鎌倉時代の作品で、それ以前に制作された事実を確かめがたい。

その図柄は必ずしも一様でなく、後に述べるように、比較的一般の来迎図に近いものがあるが、本図は山の彼方の阿弥陀如来と、手前に近づく二脇菩薩のほかに四天王と二童子を左右対称に形式的に布置する点で、一般の来迎図とは全く異なった構成を示している。それは、画面の左上方に密教的主題である月輪中に梵字の阿字を大書している点とともに本図のきわめて異色に富む点と認められる。

阿字は胎蔵界大日如来の種子であり、阿字月輪観は大日如来を観想する密教的観法の一つであるが、これを阿弥陀来迎に結びつけた発想の根拠は、阿弥陀如来を大日如来と同体とみることによって極楽浄土への往生思想を真言密教の即身成仏義(現身のままで仏になることができるという思想)によって解釈しようとしたところにあると考えられる。

このような思想の成立は、すでに平安時代の末近く、真言系浄土教の先覚者ともいうべき高野の覚鑁(1095〜1143)のうちに明瞭に見ることが出来る。

師においては、弥陀と大日は同体であり、阿弥陀を念仏することによって現世において即身成仏に至り得るととともに、凡人のためには、臨終に際して念仏を一心に唱えれば、極楽すなわち密厳浄土(大日の浄土)に来迎往生を得るとの二元的立場をとっているが、いずれにしても、阿弥陀と大日との相即関係は一貫していると考えられよう。

この覚鑁の思想をさらにいっそう深化させることによって即身成仏と往生浄土とを一元的に解釈したのは静遍(1166〜1224)であった。静遍は高野の明遍の(1142〜1224)の弟子で、明遍の浄土思想は蓮華三昧院の阿弥陀三尊像の項で説いたが、静遍の思想は師明遍のそれを密教的に組織立てたものである。静遍は、はじめ密教に専念し新興の念仏思想に強く反発していたが、法然の没後、その著『選択集』を読んで浄土思想に傾倒するに至ったといわれる。

禅林寺は浄土教勃興の先駆者永観(1032〜1111)以来、同教の温床であった。禅林寺に伝来するこの『山越阿弥陀図』は以上のような歴史的背景を無視しては考えられない。おそらく、左上辺の阿字月輪によって大日如来に思いをめぐらし、来迎弥陀を通じて密教浄土を想起するという思想的立場がここに明示されているように思われる。そのように考えてくると、阿弥陀三尊、四天王、二童子の左右対称な配列も、来迎図を一般形式とは異なり、何かしら奈良時代以前の変相図的な観想性を強く感じさせる点で静遍の師明遍との関係が伝えられる蓮華三昧院の阿弥陀三尊像との近似性を感じさせる。

画面は前面に平等院鳳凰堂扉絵以来の伝統ある大和絵の山相を表し、その奥には遥かに広がる水波を連ね、その間に柔らかい光を発散しながら来迎する阿弥陀如来の上半身、山中に両脇字ほか諸尊を点ずる。尊形はいずれも細緻で伝統的手法に立脚しながら巧みに宋画の新様式を加味し、生新の画趣を表出している点、鎌倉時代も比較的早期の代表的一作である。

山越阿弥陀図

山越阿弥陀図

京都国立博物館蔵、

絹本着色、縦121cm、横80.3cm、

鎌倉時代(13世紀)

山並みを越えて飛来する阿弥陀如来とその諸菩薩を描く山越来迎図は、その成立が鎌倉時代以降に限られていることは注目される。

山越来迎図において、阿弥陀如来の前景に山並みがあることは、あたかも同時代の一般の来迎図、例えば智恩院の「早来迎」において、自然の景観が背景をなしていることと相応するものであり、鎌倉仏教の現実性を反映しているためであろう。しかし、本図には往生者の邸を同一画中に描き込むことはなく、直接見る人に往生を呼びかける本尊像としての役割が強い。京都・金戒光明寺の山越阿弥陀図には本尊の手に往生者を引導する五色の糸が残存し、臨終往生者の本尊像であったことを物語っている。

しかし、同じ山越来迎図にしても、禅林寺本や金戒光明寺本に比べれば、本図は一般の来迎図に近く、山並みの間から迫ってくる阿弥陀諸聖衆の姿勢はやや斜め向きで、山際をめぐって迫り来る来迎図の一形式に近い構図を示している。このことは、本図が浄土宗系統の本尊画像であることを証するものであろう。中尊は山並みの向こう側に下半身を隠して立ち、やや左に顔を向けて、手は来迎印に結ぶ。その背後には観音、勢至、地蔵のほか2躯の供養菩薩を含む6躯の菩薩を従える。来迎の速度は比較的緩やかで、来迎雲の一部は山並みを分けて此岸に流入するように描かれている。

山並みは緑青、群青を主調とするほか、金泥のくまをはき、仏菩薩は金泥身に当代特有の細緻な切金(きりかね)模様を施し、鎌倉後期の趣向を示す。画面全体がややくすんでいるが、「智恩院早来迎」に接する時期の製作と想定される。

本図は、山越来迎図という特異の画題の故に構図の面白さがあるが、ここの描写技法には、すでに鎌倉後期特有の形式化が著しい。以後、山越阿弥陀図には金戒光明寺本(鎌倉末期)のような優品を伝えるが、これを最後に我が国の浄土教絵画は芸術性の上で次第に終幕を迎えることになる。

当麻曼荼羅縁起(2巻)

当麻曼荼羅縁起(2巻)

神奈川県・光明寺蔵、

紙本着色、各縦48.8cm、

全長(上巻)774cm

(下巻)687cm

鎌倉時代(13世紀)

この絵巻は大和の当麻寺に伝わる名高い当麻曼荼羅(国宝)織成の伝説を描いたものである。それ以後作られた絵巻など数種あるが、中将姫、雲雀山などの説話が添加されている。縁起文では建長の頃作られた『古今著聞集』にも記載されているが、本絵巻の詞書と内容はほぼ同様である。

2巻のうち上巻は詞絵各3段、下巻も詞絵各3段で、上巻は奈良町の昔、横佩(よこはぎ)の大臣の娘が仏法に帰依し、当麻寺に入って生身の仏を見ようと願ったが、7日後に1人の比丘尼が現れ蓮茎を集めさせ、糸を作って五色に染め上げた。続いて下巻に移って、比丘尼は侍女に蓮糸で曼荼羅を織らせ、姫はこれによって浄土を親しく観想できた。比丘尼と侍女は空中へ飛び去るが、二人は阿弥陀と観音の化身であったという。やがて姫は曼荼羅を前に聖衆に迎えられて往生の素懐を遂げる。

絵は、紙を縦に繋いでこしらえた縦長の大画面を有効に用いて、劇的な画面を展開させている。特に下巻巻末の聖衆来迎の情景は、本絵巻の圧巻となっているばかりか、当代の来迎芸術を代表する場面ということができよう。筆致や賦彩も大和絵の正系を伝えた高い技量による的確なもので、制作年代も鎌倉中期に位置すべきと思われる。

本絵巻に付属する1793(寛政5)年10月の松平定信の添状を見ると、筆者を古来住吉慶恩と伝えているが明らかなものではない。