![]()

鎌倉時代に興った仏教の新宗派を、これまでの南都六宗や天台、真言両宗に対して新仏教、あるいは鎌倉仏教と呼んでいる。具体的には法然の浄土宗、親鸞の浄土真宗、一返の時宗、日蓮の法華宗(日蓮宗)、栄西の臨済宗、道元の曹洞宗などをいう。

これらを一括して新仏教、鎌倉仏教というゆえんは、単に同じ時代に起こった宗派だからというのではない。これらの宗派の教義には、ある共通の特色が見られ、その特色が、これまでの旧仏教諸宗派に比べて際立っているからであるという。それを今、親鸞の言葉を借りていえば「選択」「専修」「易行」ということになる。つまり、数ある行のうちから1つを選び出し、それをただひたすらに修める。しかも、誰でもやろうとさえ思えば、たやすく行うことができるという3つの特色である。

旧仏教のように数多くの行を合わせ修めることで救いが得られるというのではなくて、自分が信じる最もよい方法を一つとればよいのである。さらに、あれやこれやと修行するのではなく、ただ一途にそれに打ち込めばよいのである。難行苦行もいらぬ、年功も不要、喜捨(きしゃ・寄進のこと)の高も問題ではない。決心すれば簡単にできるものなのである。

阿弥陀仏信仰は、比叡山では慈覚大師円仁が唐から帰国した後、比叡山に念仏三昧の法を伝えることによって確立したと一般に言われる。これは『般舟三昧経』によって阿弥陀仏の名を唱えながら90日間、身を清めて堂内を巡る行法である。しかしながら、ここで見られる弥陀念仏の本旨は阿弥陀浄土における死者の追善にあって、必ずしも、この世を穢れた地と自ら感じて、弥陀の名号を唱えた者すべてが、この穢土から脱して弥陀の浄土へ蘇生できるよう願う、欣求浄土といったものではなかった。往生の一念は、やはり末法到来という危機感と社会不安とが切実になければ現実のもとはならなかったようである。

「市の聖」「阿弥陀聖人」といわれた空也は45歳の時に比叡山に登ったが、それ以前も念仏を唱えていたといわれる。また、『往生要集』を著わして、教義と共に念仏往生の方法を説いた天台学僧の源信も、貴族たちの信仰を集めていた。その空也が死んで80年目、源信が死んで35年目に、釈迦の死後2000年目を迎え、破滅の世といわれる末法がいよいよ到来したのである。

政治の乱れから盗賊ははびこり、火災、疫病も相次いだため、それまで観念的に捉えてきた末法思想を人々は現実のものと信じないわけにはいかなくなった。やがて、保元、平治の乱が起こり、さらに京中の大火災、大風、大地震、旱魃、源平の争乱などと、社会不安はつのりこそすれ、減ることはなかった。こうして人々は、自分の魂の救済を求めて、何かを探り求めずにはいられなくなったのである。

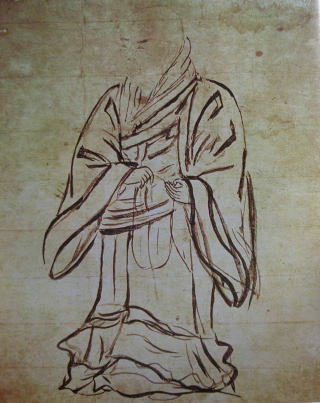

法然は、叡空の一字と源光の一字をとって源空と名のった。叡空からは法然房の房号を与えられ、この後20数年を黒谷で過ごすことになる。43歳頃、法然は一大決心を遂げた。諸行は捨てて、ただ念仏だけを修し、しかも観相はやめて、ただ阿弥陀仏の名号を心に念じる称名、このことが阿弥陀仏衆生済度の本願にかなうものであると考えたのである。もし、造像起塔、智慧高才、多聞多見、持戒持律などが往生のもととするならば、この世に多い貧窮困乏、愚鈍下智、少聞少見、破戒無戒の人々は、永久に往生できないことになってしまう。阿弥陀仏の慈悲は平等であるはずだから、このような不可能に近い諸行による往生ではなく、簡単な一行の称名念仏による往生こそが、阿弥陀仏の本願に沿うものでなければならない。法然はこう考えた末、教義上、比叡山から離脱したのである。

法然は、叡空の一字と源光の一字をとって源空と名のった。叡空からは法然房の房号を与えられ、この後20数年を黒谷で過ごすことになる。43歳頃、法然は一大決心を遂げた。諸行は捨てて、ただ念仏だけを修し、しかも観相はやめて、ただ阿弥陀仏の名号を心に念じる称名、このことが阿弥陀仏衆生済度の本願にかなうものであると考えたのである。もし、造像起塔、智慧高才、多聞多見、持戒持律などが往生のもととするならば、この世に多い貧窮困乏、愚鈍下智、少聞少見、破戒無戒の人々は、永久に往生できないことになってしまう。阿弥陀仏の慈悲は平等であるはずだから、このような不可能に近い諸行による往生ではなく、簡単な一行の称名念仏による往生こそが、阿弥陀仏の本願に沿うものでなければならない。法然はこう考えた末、教義上、比叡山から離脱したのである。

平家の兵火に焼けた東大寺再建のため、朝廷ではその勧進職に法然を当てようとしたが、彼はこれを辞退して念仏聖の重源(ちょうげん)を推薦している。また、捕虜となった平重衡(しげひら)の出家に際して授戒したり、右大臣九条兼実の授戒の師となったりしている。こういった関係から見ると、特に後者、すなわち戒を授け往生させるということとは、諸行を否定し専修念仏に徹するという彼の主張と矛盾してくる。このほか高倉天皇にも授戒したと伝えられている。しかし、これらはむしろ、専修念仏の社会的地位を築こうとする法然の努力の現われと見られる。

旧仏教側は、初めはさほど事の重大さに気づかなかったが、やがて公然と専修念仏を非難し始めた。72歳の時、延暦寺から非難の手が上がる。これに対して法然は七箇条の制誡を作って門弟たちを諭した。翌年、南都の興福寺も念仏禁止を朝廷に訴え出た。

朝廷では、法然の門弟の行空、安楽の極端な布教活動を巡り、念仏禁止の可否について喧々囂々(けんけんごうごう)の有り様であった。やがて、朝廷は念仏禁止と決定し、一向念仏専修の人々は捕らえられた。75歳の法然は土佐に配流と決定した。僧尼は、配流に際しては還俗される規定であったので、法然は源元彦(みなもともとひこ)と名づけられた。間もなく大赦にあって許されはしたが、帰京することは認められず、しばらく摂津にとどまった。79歳の秋、帰京を認められ、冬に京都に入ったが老衰がはなはだしく、2ヶ月ほどして死んだ。

法然の門弟の中から、

一念義を唱えた成覚幸西、

多念義を重んじた長楽寺流の隆寛

西山派の善恵房証空、鎮西派の聖光房弁長

九品寺流の覚明房長西

らが出て、宗勢の拡張に努力した。後に浄土真宗の開祖とされる親鸞も門弟の一人である。

![]()

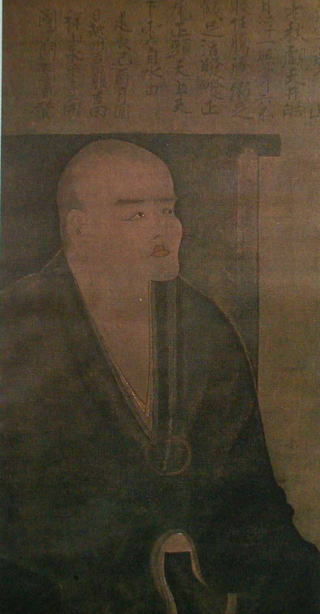

親鸞は、延暦寺の横川(よかわ)にある常行三昧堂の僧として不断念仏を行じていたという。しかし、これが出家した9歳から下山する29歳までの、いつのことであるかは不明である。彼の比叡山での修学は内典ばかりでなく、外典にも及んでいたらしく、このことが後に主著『教行信証』の内容に影響を及ぼすことになった。比叡山を下山した親鸞は法然の門弟となった。師法然は69歳であった。

親鸞は、延暦寺の横川(よかわ)にある常行三昧堂の僧として不断念仏を行じていたという。しかし、これが出家した9歳から下山する29歳までの、いつのことであるかは不明である。彼の比叡山での修学は内典ばかりでなく、外典にも及んでいたらしく、このことが後に主著『教行信証』の内容に影響を及ぼすことになった。比叡山を下山した親鸞は法然の門弟となった。師法然は69歳であった。

この頃、法然のもとでは一念義を唱える一派と多念義を唱える一派とがあった。一念義とは、阿弥陀仏の教えを信じることができた時の一声の念仏が重要であって、その後の念仏は仏恩に感謝するためのものに過ぎぬというのである。極端な者は大罪を犯した者でも一度の念仏で往生できるのだから、人間は念仏者になってしまえば、後で少々の軽罪を犯したとしても差し支えなかろうとまで説く。これに対して、多念義は毎日毎日の間断ない念仏修行こそ往生につながると説く。しかし、多念義にしても、極端に陥れば出家者以外では一日数万遍の念仏などできるはずがないのは明らかである。師法然は一日七万遍の念仏を唱えていたというが、それは出家の身であるからこそできることであって、一般の人々には無理といわざるを得ない。妻帯者の親鸞の生活からすれば一念義に近い立場が当然であったであろう。

しかし、こういった同門内の対立は、旧仏教側の好餌となった。元久の法難、承元(建永)の法難は、こういう隙を突かれて生じたものである。一念義の行き過ぎから世の人々が不審を抱いていた時、後鳥羽上皇の寵愛を受けていた女性が、上皇の留守中に、念仏のためと称して多念義を唱えていた遵西(じゅんさい)のもとに外泊していた事実が明るみに出た。遵西は平安時代の浄土教音楽の旋律を巧みに使って念仏を音楽化し、信者たちを恍惚の境に誘い込むという特異な才能の持ち主だった。この結果、遵西らの死刑、法然と門弟たちの流罪が決定した。親鸞は藤井善信と俗名をつけられて越後へ流された。これが師の法然との永久の別れとなった。

彼の思想は、悪人正機説の名で呼ばれるように、助けを必要としない善人ができる以上、悪人も必ず往生できるはずだ。なぜなら、阿弥陀仏の本願はこのような罪深い人々を救済することにあるのだからと説いて、ただ念仏を勧めるものであった。

![]()

同じ念仏でも、時宗の祖一遍(1239〜1289)の場合はやや趣が異なっている。彼は死に先立って著書をすべて焼き払ってしまった。これは自分の死後、弟子たちが一遍の著書を尊ぶあまり、念仏の実践の方を忘れてしまうことを心配したためだと言われている。したがって、一遍の一代記やもの考え方については分からない部分が多い。

同じ念仏でも、時宗の祖一遍(1239〜1289)の場合はやや趣が異なっている。彼は死に先立って著書をすべて焼き払ってしまった。これは自分の死後、弟子たちが一遍の著書を尊ぶあまり、念仏の実践の方を忘れてしまうことを心配したためだと言われている。したがって、一遍の一代記やもの考え方については分からない部分が多い。

一遍は、伊予(愛媛県)の豪族河野氏の出である。

河野氏は承久の乱の西、一族が後鳥羽上皇形に味方したために没落したという。その29年後に一遍は生まれた。10歳の時母を失い、父の勧めで出家し、13歳の時、大宰府に赴いて浄土宗西山派の聖達に師事した。24歳の時、父が死んだため帰郷し、そのまま半僧半俗の生活を営んでいた。

やがて妻帯をやめると信州の善光寺に参詣し、さらに35歳の時、熊野に詣で神のお告げを受け、その神託にもとづいて「南無阿弥陀仏、決定往生六十万人」というお札を人々に配ることにした。「六十万人」とは、熊野の神より授けられた頌の「六字名号一遍法、十界依正一遍体、万行離念一遍証、人中上々妙好花」の各1字をとったもので、この念仏札を「算」と呼ぶ。また、この時より名を一遍と称したという。

この後、死ぬまで16年間、諸国を巡って念仏を勧め、念仏札を配って歩いたが、信者の多くは下級の武士や庶民たちであった。念仏札を授けた人々は実に251,742人にのぼったという。

絵巻で有名な念仏踊りとは、初め一遍聖人が信濃国佐久郡の武士・大井氏の屋敷で行ったものである。上人と念仏に信心を起こした人々とが、歓喜の涙を浮かべながら手の舞い足の踏むところを忘れて浮かれ出したのに始まるといわれ、あの空也生潤の踊念仏の系譜を引くものである。一遍は日頃から空也上人を先達として尊敬していたという。

51歳の時、讃岐、阿波、淡路、摂津と遊行して、遂に兵庫の真光寺で死んだ。一遍らの遊行の一行は、みすぼらしい姿の、放浪の乞食同然の姿であったといわれ、そのため浮浪人の立ち入りを禁止する土地では迫害を受けたという。鎌倉の中に入れなかったのも、その例である。

日蓮(1222〜1282)は安房国長狭郡東条郷の小湊の猟師の子に生まれた。東条の地は伊勢神宮の神領であった。日蓮の考え方の中に天照大神の存在があるのはこのためと言われている。12歳の時に清澄山に登り虚空蔵菩薩に「日本第一の知者となさしめたまえ」と祈ったとされる。間もなく出家して是聖房蓮長と名づけられた。その後、鎌倉で学び、21歳の時比叡山に入り、30歳頃から園城寺(おんじょうじ)、高野山、四天王寺と、諸宗の奥義を求めて歩き、再び比叡山に戻った。この遊学の結果、日蓮はやがて法華経こそが根本の教えであるという確信を抱くようになり、南無妙法蓮華経という七文字の題目の中にこそ、その要旨が込められていると信じた。

日蓮(1222〜1282)は安房国長狭郡東条郷の小湊の猟師の子に生まれた。東条の地は伊勢神宮の神領であった。日蓮の考え方の中に天照大神の存在があるのはこのためと言われている。12歳の時に清澄山に登り虚空蔵菩薩に「日本第一の知者となさしめたまえ」と祈ったとされる。間もなく出家して是聖房蓮長と名づけられた。その後、鎌倉で学び、21歳の時比叡山に入り、30歳頃から園城寺(おんじょうじ)、高野山、四天王寺と、諸宗の奥義を求めて歩き、再び比叡山に戻った。この遊学の結果、日蓮はやがて法華経こそが根本の教えであるという確信を抱くようになり、南無妙法蓮華経という七文字の題目の中にこそ、その要旨が込められていると信じた。32歳の時、安房に帰って清澄で自説を説いたが、地頭の東条景信の宗旨である浄土宗を邪法と決めつけたためにこの地を追われ、鎌倉の松葉谷の草庵に落ち着いた。間もなく幕府の建物から程遠くない小町の辻に立って折伏の説法を始めた。ここは、当時は往来の激しい一帯であった。その説くところは、はじめ禅宗と念仏衆(浄土宗)に対する攻撃にあったといわれる。

39歳の時に『立正安国論』を書いて、これを、引退後も幕府の実権を握っていた北条時頼入道のもとに提出した。日蓮としては、本心は禅宗と念仏宗とを非難したかったのだが、時頼が禅宗に帰依しているのを知って、矛先を念仏宗だけに限ったのである。彼の結論は、法華経の教理に従わねば破滅は間違いなしというにあった。このため日蓮は念仏門徒の焼き討ちを受けて、一時鎌倉から退去した。間もなく鎌倉に舞い戻った日蓮は再び念仏信者を攻撃したため、遂に幕府も日蓮を伊豆の伊東に流罪することに決めた。しかし、赦免後、その主張は従来よりもますます激しくなったため、幕府は再び佐渡へ配流することにした。

天変地異の続発、蒙古襲来前後の社会不安におののく人々を救済するのは何か、日蓮は次のように考える。法華経以外の経では成仏が否定されている人々を、法華経は成仏させることができる。だから、法華経の主題「南無妙法蓮華経」を唱えることは、法華経の真理をこの世に実現させることに通じるものである。こうして易行のお題目が成立した。

日蓮は『立正安国論』をはじめ、幕府を諌める意見を3回提出したが、3回とも容れられなかった。3回諌めて聞かれなければ退去するより仕方がないという古人の教えに従って、日蓮は53歳の時、鎌倉を引き払って甲斐の身延山へ移った。日蓮が死んだのは、彼が予言していた蒙古襲来の2度目があった翌年のことである。

![]()

臨済宗といえば栄西(1141〜1215)ということになっているが、多くの人々は、この頃1世紀近くにわたって中国の色々な禅を伝えたのであった。ただ、栄西の法脈が後世に伝わったことが、栄西をして日本における臨済宗の祖とさせたのである。

臨済宗といえば栄西(1141〜1215)ということになっているが、多くの人々は、この頃1世紀近くにわたって中国の色々な禅を伝えたのであった。ただ、栄西の法脈が後世に伝わったことが、栄西をして日本における臨済宗の祖とさせたのである。

栄西は備中国吉備郡の出である。家は神官であったともいうが、はっきりしない。13歳の時に比叡山にのぼり、28歳で商船に便乗して第1回目の入宋を試みた。その動機など、詳しいことは不明だが、中国の天台の霊場を巡るつもりであったらしい。出航直後、宋人から宋地では禅が広まっていると聞かされてはじめてその事実を知ったくらいであるから、禅を目的とした渡航ではない。

しかし、宋に入ってからは、禅法の要旨を質問したこともあったようだ。在宋6ヶ月の後、帰朝し、再び比叡山に戻ったが、禅法には少し関心を示した程度で、やはり密教研究がその本筋であったようである。

第2回目の入宋は、それから20年後の47歳の時である。この時は、玄奘三蔵の足跡を偲んで、天竺(インド)へも渡ろうとしていたらしい。今回は在宋4年におよび、その間、臨済宗黄龍派の禅法を受けることができた。帰国後の栄西は、この禅法を受けたことについて、古くからある天台の四種相承のうち一つの禅につき、最新のものを移入したというくらいに考えたにとどまり、別に一宗派樹立の考えを持たなかった。後に彼が開いた寺が、台、密、禅三宗兼修の道場とされているのが、そのよい例であろう。鎌倉幕府が彼を迎えるのも、台密を伝える天台僧としてであったからという。

帰朝後、3年の間、九州各地で布教した後、上洛しようとすると比叡山の反対にあった。新宗を警戒した比叡山の策動であった。そこでしばらく九州に下って布教した後、やっと上洛することができた。この後に書かれたのが『興禅護国論』である。

栄西は75歳で死ぬが、その月日についても両説あり、その場所も鎌倉とする説、京都とする説があって、未詳である。

![]()

曹洞宗の祖とされる道元(1200〜1253)は、貴族村上源氏の出身である。内大臣土御門通親(みちちか)が実父である。3歳の時父を失い、ついで母を失う。13歳の時、比叡山に入り、翌年出家した。修学に勤めたのは密教であった。後、禅に関心を抱き、中国の正しい禅に接したいと思うようになった。

曹洞宗の祖とされる道元(1200〜1253)は、貴族村上源氏の出身である。内大臣土御門通親(みちちか)が実父である。3歳の時父を失い、ついで母を失う。13歳の時、比叡山に入り、翌年出家した。修学に勤めたのは密教であった。後、禅に関心を抱き、中国の正しい禅に接したいと思うようになった。

24歳の時入宋氏4年間在僧、曹洞宗の禅法を受けて帰朝した。その後、建仁寺に入り、間もなく深草に隠居するが、その間に比叡山の僧侶の迫害を受けることがあった。このため、京の地を避け、越前へ赴くことになったのであろう。越前の永平寺に落ち着いた道元は、国主、大臣に近づかず、その消極的な布教によって純粋な宗風の保持に努力していった。

さて、臨済、曹洞の両禅宗の仏教史上の意義は別にすると、そこには禅という方法で悟りを得ようとする生き方で、浄土宗などに見られた易行、選択、専修とも似た特色が見られる。もちろん臨済宗の公案(道を悟るために考える課題)を解くため、色々と思惟することが易行であるか、また曹洞の只管打坐(しかんたざ・ひたすら座禅を組むこと)が、誰でもできるものかという点について異論も生じようが、いわゆる旧仏教の諸行に比べ、これらが難行でないことは明らかであろう。