![]()

![]()

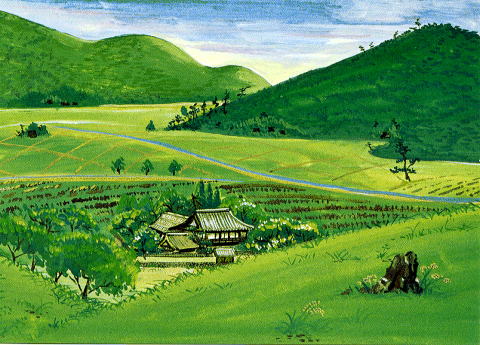

親鸞さまは、承安3年5月21日(1173年)、京都の南東、山科や桃山、宇治の山々に囲まれた静かな村、日野でお生まれになりました。それは、牛若丸が鞍馬の山で修行していたころのことでした。

親鸞さまは、承安3年5月21日(1173年)、京都の南東、山科や桃山、宇治の山々に囲まれた静かな村、日野でお生まれになりました。それは、牛若丸が鞍馬の山で修行していたころのことでした。

お父さまは日野有範、お母さまは吉光女といわれ、親鸞さまの小さいころのお名前は、松若麿とおよびしていました。

そのころは源氏と平家がにくみあい、たいへんな争いをしていました。世の中はこうした戦争があったり、天災が続いて悪い病気がはやったりして、たくさんの人々が苦しんでいました。

その上、松若麿さまが小さいころにお父さまとお別れになったので、叔父さまのところへひきとられました。このように、松若麿さまは、小さいころからいろいろなご不幸にあわれました。

しかし、このようなみじめな世の中をごらんになったり、ご不幸なおうちにお生まれになったことが、かえって仏さまのみ教えを聞かれるもとになったのです。

やがて、仏さまのま心をいただかれた親鸞さまは、「これで私は、ほんとうに誕生したのだ」と言われました。体の誕生だけが生まれるということではなく、心の誕生こそ大切なことだ、と教えてくださいました。

![]()

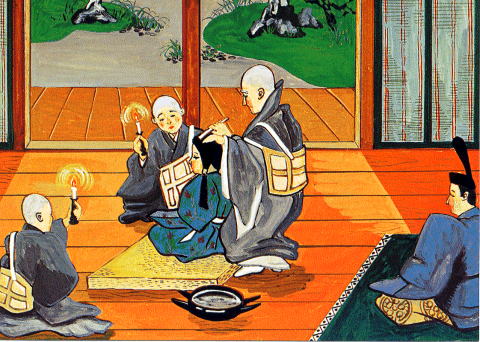

小さいときに、ご両親に別れられた親鸞さまは、9歳の春、叔父さまにつれられて、京都東山のふもとの青蓮院へ行かれました。そして慈鎮和尚というえらいお坊さまに、お得度の式をしていただかれて、長い髪をそってもらって、かわいいお坊さまになられたのです。

このとき、慈鎮さまが「今日はもう夕方おそくなったから、式は明日にしよう」と言われると、親鸞さまは、

明日ありと思う心のあだ桜

夜半に嵐の吹かぬものかわ

と、歌を慈鎮さまにさしだして、すぐに得度の式をしていただくようにお願いをされたということです。

「人の体も心も、庭に咲いている桜のように、今夜にも散って変わるかもしれない。いつまでも変わらない、ほんとうのものこそ、仏さまのみ教えだから、それを聞くことができるお坊さまになる式を、早くしてください」というお心だったのです。

![]()

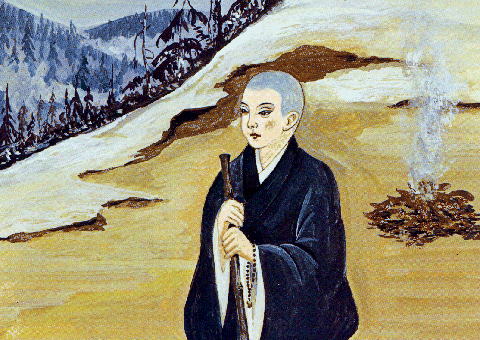

お坊さまになられた親鸞さまは、京都の比叡山に登って、仏教のお勉強を始められました。小学校2、3年生くらいの少年がたった一人、助けてもらえる人もなく、お堂のお世話やお掃除、そうして難しい仏教のお勉強、それはそれはつらいことで、また淋しかったことでしょう。

お坊さまになられた親鸞さまは、京都の比叡山に登って、仏教のお勉強を始められました。小学校2、3年生くらいの少年がたった一人、助けてもらえる人もなく、お堂のお世話やお掃除、そうして難しい仏教のお勉強、それはそれはつらいことで、また淋しかったことでしょう。

また、仏さまのみ教えを勉強するのには、ただ頭だけで勉強するのではだめなのです。修行といって、心と体でほんとうに行うことが大切です。たとえば百日の間、食べるひまもなく、夜寝る時間も少なくて、一日も休まず一心に仏さまを念じながら、比叡山のけわしいがけ道を歩いて、お堂に一つ一つお参りして回る回峰行もされました。

こうしたお勉強を20年もの長い長い年月続けられましたが、親鸞さまのお心をはげまされたのは、比叡山のお寺を開かれた伝教大師のお言葉でした。

![]()

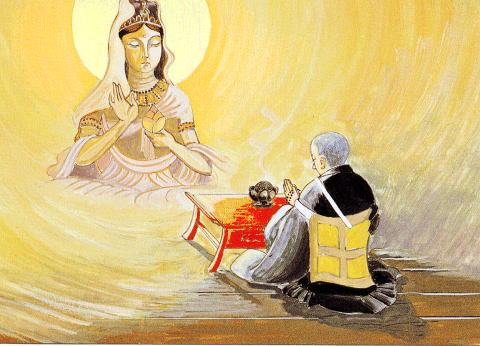

親鸞さまは比叡山で、長くて厳しい修行を続けられましたが、どうしても満足できませんでした。

親鸞さまのお心のうちには勉強して修行をすればするほど、仏さまのみ教えは深く難しくて、仏の道を進んでいる自分が、毎日立派で清らかな心にならなければならないのに、かえって、みにくい自分の姿が大きく見えてくるのでした。

その上、仏さまのありがたいみ教えは、お坊さまになれない男の人や女の人は、聞くことができないのだろうか。お年よりや子どもたちにも、仏さまのお慈悲をわかりやすく伝えるには、どのようにしたらよいのだろうかなどと、まるで大きな壁にぶっつかったように毎日苦しんでおられました。

こうした疑問を説くために、親鸞さまは、たいそう尊敬されていた聖徳太子さまのお建てになった、京都の町中、六角堂へ百日の間、願いをこめておこもりになりました。そして「お念仏にまさるものはない」という観音さまの夢のおみちびきによって、新しい道を進まれる決心をされたのです。

![]()

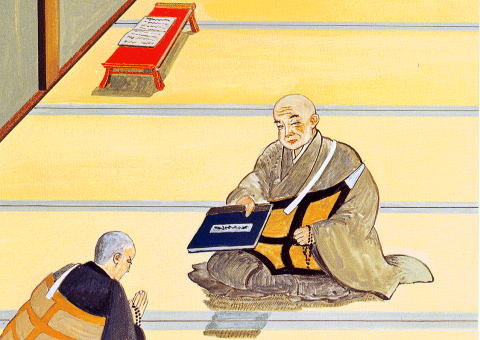

六角堂での夢のおみちびきによって、親鸞さまは京都東山のふところ、吉水のお寺で法然聖人にお出会いになりました。そのとき、法然聖人さまは69歳でしたが、すばらしい先生でした。

六角堂での夢のおみちびきによって、親鸞さまは京都東山のふところ、吉水のお寺で法然聖人にお出会いになりました。そのとき、法然聖人さまは69歳でしたが、すばらしい先生でした。

親鸞さまは、法然さまのもとで、百日の間、いろいろな分からないことをお尋ねになりました。そして、ついに仏さまのお慈悲をいただかれました。

「これまでいろいろな勉強をしてきたけれども、ほんとうの仏さまのみ教えにあうことができた。これからは、阿弥陀如来さまのご本願の通りに歩んで行こう」と決心されたのです。親鸞さまは「よき人のおおせをこうむりて、信ずるよりほかに別の子細なきなり」と言っておられます。

親鸞さまが33歳のとき、法然さまが書かれた一番大切な『選択本願念仏集』という本を書き写すことを許され、また、法然さまのお姿を写生させていただかれて、たいそう感激されています。

![]()

法然さまと親鸞さま、そしてお弟子たちによってすすめられたお念仏のみ教えは、すばらしい勢いで、大勢の人々の中に広まっていきました。

ところが、それをねたむ人たちは「天皇の許可もなく、勝手に新しい教えを広めた」などと訴えて、お念仏を称えてはいけないという法律を作り、その上、法然さま、親鸞さま、そのほかにも7人のお弟子を流罪に、また、4人のお弟子は死罪という厳しい命令がくだりました。このため法然さまは土佐の国(高知県)へ、親鸞さまは越後の国(新潟県上越市直江津)へとお別れになりました。法然さまを、親とも先生とも仰がれ尊敬されていた親鸞さまにとって、どんなに寂しくつらいことだったでしょう。

しかし、親鸞さまは、「これも先生のご恩があったればこそ」と、反対に喜んでおられます。それは、「私が遠い越後の国に来なければ、いつ誰がこのあたりの人々に仏さまのみ教えを伝えることができるだろうか」と、阿弥陀さまのご本願を伝えることができる喜びを述べておられます。

![]()

親鸞さまが39歳のとき、流罪を許されました。そのときには、もう法然さまはお亡くなりになっていましたので、親鸞さまは京都へはお帰りにならないで、関東地方の稲田(茨城県)へ行かれました。そうして稲田を中心に、人々にお念仏の教えをすすめておられました。

親鸞さまが39歳のとき、流罪を許されました。そのときには、もう法然さまはお亡くなりになっていましたので、親鸞さまは京都へはお帰りにならないで、関東地方の稲田(茨城県)へ行かれました。そうして稲田を中心に、人々にお念仏の教えをすすめておられました。

ある冬の日の夕方のこと、雪が降り積もり、道も分からず困っておられました。ところが、幸いに日野左衛門という人の家の前にたどりつかれ、一夜の宿を頼まれました。しかし、左衛門は冷たく断りました。しかたなく親鸞さまは、お弟子といっしょに門前で石を枕に体を休めておられました。

ところが、夜中になって気になった左衛門が表のようすをうかがってみると、断られたことを別にうらまれるごようすもなく、お念仏を称えておられる親鸞さまのお姿に驚いて、急いで家の中へご案内しました。そして一晩中、お念仏の尊いお話を聞き、親鸞さまのお弟子になりました。

『末灯抄』という本に、「この念仏する人を憎みそしる人をも、憎みそしることあるべからず。あわれみをなし悲しむ心をもつべし」と書いておられるのは、このお話の心でしょう。

![]()

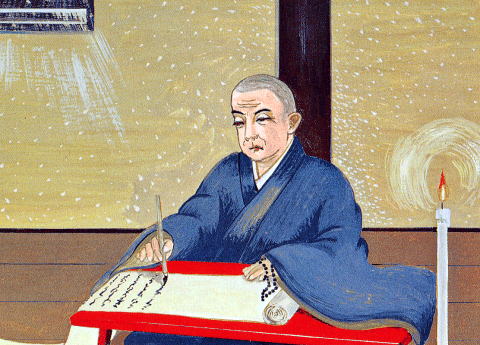

親鸞さまは、北陸地方、関東地方にかけてお念仏のみ教えを広めるために、さまざまなご苦労をされました。その中でも一番力を入れておられたのは、「阿弥陀如来さまのお心を本に書いて多くの人に伝えたい」ということでした。

北陸地方におられたころ書き始められたこの本は、関東の稲田へ行かれたときまで書き続けられ、52歳のとき完成されました。この本の名を『顕浄土真実教行証文類(教行信証)』といいます。私たちが朝夕「帰命無量寿如来…」とお勤めする正信偈は、この本の中に書かれています。

親鸞さまは、このほか多くの本を書かれましたが、私たちが読みやすいように、ふり仮名をつけたり、意味を書きそえたりして、いろいろなご苦心をしてくださいました。今私たちは、親鸞さまに直接お話しを聞くことができませんが、これらの本を読ませていただくことによって、親鸞さまのお心に遇うことができるのです。

![]()

親鸞さまが、稲田でお念仏のみ教えを伝えておられたとき、山伏の弁円という人がいました。

弁円は、自分勝手なお祈りをしたり、今日は日が良い悪い、そちらの方角は危ないなどと、誤った迷信をすすめていました。

この弁円にとって親鸞さまの正しいお念仏のみ教えは、たいそう邪魔になりました。それで親鸞さまを殺そうと、板敷山で待ち伏せしましたが、どうしても捕まえることができないので、稲田のお寺へおしかけて行きました。

親鸞さまは、この恐ろしい弁円に、逃げたり隠れたりしないで、こころよく弁円の話をお聞きになりました。その落ち着いて温かい態度に、弁円は弓矢や刀などを投げ捨てて、その場で、「お弟子にしてください」とお願いしました。そして明法房という名前をいただきました。

![]()

親鸞さまが京都へお帰りになってからのこと、関東地方から平太郎という信者が来ました。

平太郎は、「私は、熊野権現さまへ参るように、村から頼まれて来ました。お念仏の教えを聞いた者は、ほかの神さまへお祈りすることはいけないことだということですが、どうしましょう」とお尋ねしました。

親鸞さまは「村の役目ならしかたがないが、人間は表面だけ清い姿を見せようと思っても、心の中は間違ったことが多いから気をつけなさい」と答えられました。平太郎はそのお言葉どおりに権現さまへお参りしましたが、ほかの人々がするように、ことさらに身を清めたりしませんでした。すると夢の中で、「お前は神さまに参るのに、なぜそのままできたのか」と尋ねる人があります。するとそこへ親鸞さまのお姿が現われて、「これは私の教えによってお念仏している者です」と答えられると、その人は頭を下げて何も言わなかったということです。

![]()

親鸞さまは、39歳のとき、越後で恵信尼さまと結婚されました。そのころは、お坊さまは結婚して家庭生活をするのは、仏さまのみ教えを学ぶ者にとって邪魔になるので、悪いことだと言われていました。

親鸞さまは、39歳のとき、越後で恵信尼さまと結婚されました。そのころは、お坊さまは結婚して家庭生活をするのは、仏さまのみ教えを学ぶ者にとって邪魔になるので、悪いことだと言われていました。

しかし、親鸞さまは、阿弥陀さまが「人々はみな同じである」と説かれており、また、聖徳太子も家庭を持ちながら、仏法を広める僧の生活をされていましたので、結婚生活をすることを決心されました。

結婚されたお二人は、お互いに菩薩さまと拝み合っておられます。恵信尼さまのお手紙が今も残されていますが、それを見ると、お二人が正しい信心について深く話し合っておられることや、親鸞さまが仏さまの道を歩まれるのにどれだけ一生懸命だったか、そして、人々にいつもお念仏をすすめておられたことなど、詳しくお書きになっておられます。

恵信尼さまは、87歳でお亡くなりになりましたが、一生を通して、ご主人の親鸞さまの大きなお仕事を家庭にあって一心にご協力になりました。恵信尼さまは、私たちにとって、浄土真宗の母と言ってもよいでしょう。

![]()

60歳のころ、京都へお帰りになった後の親鸞さまは、ご和讃をはじめたくさんの書物を書かれました。また、関東などへ残されたお同行へのご指導、そのほかにもたくさんのお仕事でお年をとられた親鸞さまは、休むひまもなかったようです。それこそ「身を粉にし、骨を砕いても」とは、このようなご生活から生まれた言葉でしょう。

そして弘長2年(1262年)1月16日、お念仏を称えながら静かに息をひきとられました。

『伝絵』の中にも、

「仲冬下旬の候より、いささか不例の気まします。それよりこのかた、口に世事を交えず、ただ仏恩の深きことを述ぶ。声に余言をあらわさず、もっぱら称名たゆることなし。」

と書かれています。

親鸞さまのご一生は厳しいいばらの道でしたが、「私の一生は、真実の仏法を聞くことができて、ほんとうによかった。ひとえに仏さまのご恩です」と言っておられるでしょう。