![]()

![]()

「是の如き等の諸の大弟子」とあります。「是の如き等の」でありますから、他にもまだ沢山のお弟子さんがおられたのでしょう。例えば、ここには出てきませんが、有名なお弟子で富楼那という方がおられます。この方は『観経』に出てきます。「尊者富楼那を遣わして」とあります。この方は説法第一と言われて大変雄弁なのです。釈尊は「頻婆娑羅王のために説法をしてやらなければいかん」と言われて、お弟子の中から富楼那を選んでおります。説法第一の富楼那を派遣されたのですが、その方も出ていません。

それから一番最初にお弟子になったアンニャー・コンダンニャ以下の5人の比丘、『大経』にある「尊者了本際、尊者正願、尊者正語、尊者大号、尊者仁賢」、サールナートで最初に説法にあった人々です。この方々が全然出ていません。それから、ベナレスの大変な金持ちの息子の耶舎も出ていません。この人には4人の友だちがおりましたが、その中で一人だけ、驕梵波提だけが出ております。後の3人は全然出ていない。

それから摩訶迦葉は出ておりますけれども、優楼頗螺迦葉、那提迦葉、伽那迦葉という有名な三迦葉が出ていません。優楼頗螺迦葉は500人の弟子を連れて釈尊のところに来た。それから伽那迦葉は300人の弟子を、那提迦葉は200人の弟子を持っていて、一緒に釈尊の教団へ弟子入りしたのです。この3人のお蔭でいっぺんに1000人の弟子ができた。これは大変なことです。この3人が出家したために釈尊の教団はいっぺんに膨れ上がったと言われるほどです。この大事な方々が出ていません。

そういう訳で、「是の如き等の」というところに、名前の上っていない沢山のお弟子がおられるということが言える訳です。この「等」で以て後を省略してある。「如是」は十六羅漢です。「等」はそれ以外という意味です。そして「諸の大弟子」とあります。素晴らしいお弟子ばかりだと言われているのです。(仲野良俊)

![]()

![]()

菩薩は菩提薩埵です。摩訶薩は摩訶薩埵。摩訶薩を翻訳すると大士という意味です。摩訶は大の意味です。薩埵というのは智慧を求める人という意味です。勇敢に智慧を求める人、それを言い換えると大士ということになる。だから、摩訶薩埵は特に無上菩提を求める大乗の修行者という意味なのです。(仲野良俊)

![]()

|

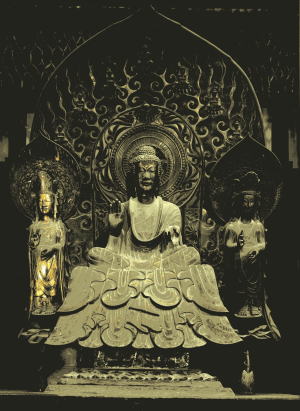

| 法隆寺・釈迦三尊像 |

この菩薩の場合は4人です。ですから、代表的な菩薩の名前だけしか挙げてないということです。一番有名なのは文殊菩薩。この人は普賢菩薩と並んで非常に有名な菩薩です。

この文殊と普賢というのは、釈尊の持っておられる両面です。その一面は智慧の面であり、もう一つは慈悲の面です。仏というのは智慧と慈悲でしょう。この二つを兼ね備えておられるのが仏陀です。その智慧の面を受け持っておられるのが文殊菩薩です。そして慈悲の面を受け持っておられるのが普賢菩薩です。獅子に乗っているのが文殊で、象に乗っているのが普賢だと言います。

先ず文殊ですが、マンシュリーというのが原名です。『大経』では「妙徳菩薩」となっていまして、「普賢菩薩、妙徳菩薩」と、普賢の方が先に出ています。文殊は非常に智慧が優れておりました。(仲野良俊)

*

そのような訳で、文殊菩薩が最初に出てくる。

ここにでているも「文殊師利法王子」というのは、ちょっと見ると「お釈迦さまの跡継ぎ」というような意味に思えます。確かにそういう意味もあるけれども、実は法王子というのは「仏になる人」というような意味もあるのです。法王は仏でしょう。「如来は無上法王なり」という言葉もあります。そして、仏子という言葉があります。『十地経』などでも「金剛菩薩が諸々の仏子よ」と菩薩に呼びかけておられます。だから、法王と言ったら仏なのです。

法王が仏であって、仏子は菩薩のことです。初地以上の菩薩のことを皆仏子と言う。仏になるべき人です。その仏になるべき人が仏の子なのです。そんな訳で、法王子という言葉の解釈には二通りの解釈があるということです。(仲野良俊)

![]()

|

| 広隆寺・弥勒菩薩像 |

アジタという名前の音訳です。色々な言い方がありますが、この人に敵う人はいないという意味で、「無能勝」という意味があります。『大経』には、

「また大乗の諸の菩薩と倶なりき。普賢菩薩、妙徳菩薩、慈氏菩薩等の、この賢劫のなかの一切の菩薩」

「弥勒、まさに知るべし。なんぢ、無数劫よりこのかた菩薩の行を修して衆生を度せんと欲するに、それすでに久遠なり」

と、「慈氏」とも「弥勒」とも出ています。

この弥勒(マイトレーヤ)という名は慈悲を表わす名前です。仏の智慧と慈悲は、釈尊は文殊と普賢、阿弥陀は観音、勢至と並んでいますが、『阿弥陀経』では普賢を出さずに慈悲の菩薩として弥勒を出している。ここが面白いところです。

弥勒の誓願は、弥勒が弥勒であるという特徴は、一つはこの願いが違う。仏に成りたい、成りたいけれども、大悲の、慈悲の仏に成りたい。そういう願いを持っておられる。二番目は、弥勒に会った人は不思議に他人を思い遣る心が起こってくると言われる。自分さえ良ければいい、人はどうでもいいという根性が、弥勒に会うとその根性がなくな

ると言う。そして、人を何とかしてあげたいという心になるという、そういう影響力を持っている。三番目は、伝説では、弥勒をお腹に宿した時に、お母さんは自分でもビックリするほど人に対する思い遣りができたというのです。それで、占い師を呼んで見てもらった。「こんな心が起こるはずがないが、どうしてこうなったのですか」と聞いたら、「それは貴方のお腹の中にいる赤ん坊が、かつてない慈悲の深い人なのです。それがあなたに移ったから、弥勒がお腹にいる間中、そのお母さんは未だ曽つてないような他に対する思い遣りの心を起こした」と言われております。そういう意味で慈氏と言われるのです。

釈尊よりも古くから修行をされて未だ仏にならず、菩薩という生死の世界に居て衆生を救おうという心を起こされた菩薩なのです。釈尊はやはり弥勒には一目置いているのです。(仲野良俊)

![]()

「三人寄れば文殊の智慧」という言葉で知られる菩薩です。文殊菩薩(マンシュリー)は世尊の脇士として智慧をつかさどり、慈悲の普賢と共に釈迦三尊の一つとして尊敬されています。この拠点を聞く聴衆の内、修行者(声聞の弟子)の代表が智慧第一に舎利弗であったように、ここに集まった求道者(菩薩)の上首として、やはり智慧の文殊菩薩が参席していることはよく注意して見逃してはなりません。これから釈尊は智慧の舎利弗と智慧の文殊を前にして「如来の智慧海は念仏です、だから人々よ、ただ念仏して如来の世界に生まれる人となって欲しい」と、何の理屈もなく静かに語り出されますが、それから照らし返して、声聞の智慧、菩薩の智慧が一体どういうものであるのかということが明らかにされてゆきます。それに対して、次の弥勒菩薩(アジタ、阿逸多菩薩)は、次に仏となるべき人と言われるように、念仏の宗教の未来を表わすものと言っていいでしょう。だから『大経』を説き終わる時、世尊は特に弥勒に対して「念仏する人は無上の利益を得るであろう」と述べ、「来るべき世に、たとえ経道が滅尽することがあろうとも、特にこの経のみは聞く人の生涯を通じて、決して失われたり無くなったりすることはない」と言われたのでした。

|

| 中宮寺・弥勒菩薩像 |

親鸞聖人の『和讃』には、

五十六億七千万

弥勒菩薩はとしをへん

まことの信心うるひとは

このたびさとりをひらくべし(正像末和讃)

*

念仏往生の願により

等正覚にいたるひと

すなはち弥勒におなじくて

大般涅槃をさとるべし(正像末和讃)

とあります。ここに親鸞聖人が「念仏の信者は弥勒に等しい」と言われる意味を徹底すれば、「仏教の未来を荷う者は念仏者である」と言うことができましょう。(伊藤慧明)

![]()

カンダハスティンと言います。『大経』に「香象菩薩」とあります。「香」というのは流布ということを言うのです。香の特徴は流布、それからもう一つは清浄なのです。「象」は力を表わす。つまり、この菩薩の教えというものは、どこまでも、どこまでも広がっていく。そして、その教えを聞いた人が皆清浄となり、助かるのです。そういう力を持っておられると同時に、この菩薩に従っていけば間違いなしに涅槃に至るという。

象というのは、どんな険しいジャングルでも、象が歩いた跡なら踏んで、全部へしゃげていくから道ができて、誰でも歩ける。象の歩いた跡というのは見事なものです。だからこの菩薩の後からついて行けば、必ず涅槃の都に至るというので、象ということが出てくる。

乾陀訶提菩薩というのは、どんな衆生、如何なる衆生も涅槃の世界へ連れて行くという意味でカンダハスティンと言うのです。(仲野良俊)

![]()

ニッチョユッタといいます。玄奘の『称讃浄土経』では「常精進菩薩」と「不休息菩薩」と並べてあります。以前は同一の菩薩だという考え方もあったのですけれども、そうではなしに、「常精進菩薩」は利他、他を利する。利他について常精進。不休息は、これは慈悲ですから違うのです。常精進は利他について常に精進する。不休息は慈悲について精進するということです。(仲野良俊)

![]()

シャクラ・インドラ、帝釈天のことです。『リグ・ヴェーダ』の中で一番讃歌の多いのがこのインドラです。『リグ・ヴェーダ』というのは、釈尊以前の古いバラモン教の聖典です。四ヴェーダの一つです。神さまに対する讃歌、讃嘆の歌が出ています。梵天(ブラフマン)に次ぐ大事な神さまですけれども、梵天以上に人気があった神さまです。このインドラは空を飛んで歩き、また暴れまわって、酒が好きで歌が好きで踊りが好きで、だいぶ極道をやったらしい。しかし、それで人気がある。

「釈提桓因等」ですから、この「等」の中に梵天もいる。それからヴィシュヌも入っています。もうあらゆる神さまが全部この中に入っているのです。インドでは、神さまも仏法を聞いて仏さまにならなければならないことになっています。日本の神さまはいつまでも神さまですけれども、インドの神さまは違うのです。インドの神さまは果報が尽きると落ちてくるのです。これが特徴です。それで、やはり仏法を聞かなければ助からないということになっているのです。仏にならなければ助からない。

神は天です。天上界の存在です。だから「無量の諸天」と書いてあります。これはやはり流転の存在なのです。だから、神も仏にならないうちは永遠というものは身に付かない。危ない、落ちるのです。「無量の諸天」の中には四天王も入っています。四天王というのは持国、増長、広目、多聞です。多聞天は北にいる、持国天は東です。それから西が広目、南が増長です。北にいる多聞天というのが非常に大事なのです。これは、実は毘沙門天なのです。真理に対して非常に忠実で、しかも多聞なのです。四天王の中で、この人ほどお釈迦さまの説法を聞いた人はいないというくらいの人です。真理に忠実、しかも命を投げ出す勇敢さを持っている。真理に対する忠実というのは、真実に従う、真実ということに対しては無条件に従う。と同時に、いざとなったらいつでも命を投げ出して真理を守る。そういうことです。

これから、ここには入っていませんけれども、阿修羅も入っているのです。だから『阿弥陀経』の一番最後には「一切世間の天、人、阿修羅等」となっています。この中に阿修羅がいる。けれども、この場合の阿修羅は天の阿修羅、天に属する阿修羅です。(仲野良俊)

*

この説法を聞こうとする人々は、特に仏道修行のために出家して求道する人ばかりではありませんでした。そこには、神々の顔も見られたと記されてあります。

ここには多くの神々の中から釈提桓因(天帝インドラ)の名のみが挙げられています。この神は帝釈天とも呼ばれ、神の王者たるに相応しい勝れた力を持つ偉大な神という意味で千眼とも呼ばれます。この帝釈天も、世尊が出家されて後は仏教を守護する神の第一人者となりました。

さらに異訳の『称讃浄土経』を見ますと、この他にも世尊を勧請して初めて法を説くことを決意させた梵天(ブラフマン)や、それから持国、増長、広目、多聞の四天王などもいたとあります。また、悪神の阿修羅(アスラ)も聴衆の一人でした。この神は「修羅の巷」とか「修羅場」という言葉で知られていますが、元々この神が闘争的で、常に帝釈天と争ったことから出たものです。(伊藤慧明)

![]()

それから、多くの仏教を信ずる人々もいたとありますから、その中には祇園精舎を寄進した給孤独長者も、祇陀太子もいたことでありましょう。あるいは、王舎城の悲劇を起こして後、深く仏教を信ずるようになった阿闍世王もいたかもしれません。名前は出てはいないけれども、その会座にはまだまだ多くの人がいたでありましょうし、説法を聞くという意味から言えば、この経典を聞き伝え読み伝えた人々から、さらに今この経典を繙こうとする者まで、全て皆この『阿弥陀経』の聴衆の中に収められてゆくのであります。

このように、仏陀の世界には在家の信者から神及び声聞の弟子から菩薩に至るまで、何の差別もなく聴衆として迎えられていることが分かりました。ところで、世尊が亡くなった時の模様を描いた釈迦涅槃の図をみますと、亡くなった釈迦の周囲には人々を初め、天地の神々から動物たちまでもが集まってきている様子が画かれています。それは、どのように暮らしている者も、皆心の奥底では道を求めて生きているのだということを教えるものに違いありません。先の『阿弥陀経』を聞く人々についての叙述が何よりもそのことを明らかにしようとするものでありましょう。

このように考えますと、私には親鸞聖人の異教徒に対する気持ちがどのようなものであったかということも明らかになってまいります。親鸞聖人は『信巻』に「真の仏弟子」は正しく念仏を信ずる者であると述べながら、仏教徒ではあっても真の念仏者でない者を「仮の仏弟子」、そして一切の異教徒(外道)を「偽の仏弟子」と呼んでおられます。異教徒ならば仏の弟子ではないはずなのに、なぜ彼らを「偽」とは言いながらも、仏弟子の中に加えられたのでしょか。ここに親鸞聖人の仏教観、人間観が明らかに知られます。

即ち、全て命あるものは、皆それぞれの分を尽くして、安んじて生きられる道を求めているに違いない、その道を開き示すものが仏の教えである。だから、「人々よ、どうかそのことに気づいてください」と、聖人は言われるのでしょう。だから、そういう願いと信念をもって、真仮偽と批判しながらも、一切の人々を仏弟子だと言われるのでありましょう。(伊藤慧明)

*

衆成就の最後は、「および釈提桓因等の無量の諸天大衆と倶なりき」とあります。釈提桓因とは帝釈天のことですが、その他の天の神々などが大衆と共にその場にいたとあります。経文にはそれ以上の説明はありません。

『阿弥陀経』は鳩摩羅什の訳したものですが、玄奘三蔵が訳した『称讃浄土経』では、ここのところが、

帝釈、大梵天王、堪忍界主。護世四王。かくの如きの上首、百千倶胝那由多(くていなゆた)数なり。諸天子衆及び世の世間の無量の天、人、阿素羅等、聞法のための故に倶に来たりて会坐せり。

となっています。そこには諸天子衆と世間の天、人、阿素羅(阿修羅)、そういうものたちが、聞法のためにやって来て座っていたとあります。神々の名がより具体的に示されています。『称讃浄土経』の方が原文に忠実なのではないかと思います。また、岩波文庫の『浄土三部経』の下巻には中村元さんが直説翻訳された訳文が出ていますが、それには、

神々の王であるシャクラ(帝釈天)、この現実界の主であるブラフマン(梵天)、およびその他の多くの百千、百万の神々の子たちもいた。

とあります。これは帝釈天と梵天、そして多くの「神々の子たち」がそこにいたとなっています。

何故、このようなことにこだわるかと言いますと、私が見ている『阿弥陀経』にある「大衆と倶なりき」の大衆とは誰のことであるのかが気になるからです。『称讃浄土経』の中にも「世間の天、人」と、普通の人々がその場にいたことは出てきてはいます。けれども、どこかニュアンスが違うような気がするのです。玄奘訳では全てが並列の扱いです。中村元の訳は、「その他の神々の子など」は、言わば付け足しのような感じです。

鳩摩羅什訳では「と倶なりき」とある、「と」とはどういう意味でしょうか。「大衆倶」という漢語のニュアンスではどうなるのか分かりませんが、私たちの先輩はそこを書き下す時には「大衆と倶なりき」として、その意味で読んできた訳です。こう読みますと明らかに違いますね。何が違うかといえば、誰がその場の主役であるかということです。

玄奘訳や中村元訳では「菩薩や諸天と一緒に大衆もいた」ですが、鳩摩羅什訳では「菩薩や諸天が大衆と倶にいた」です。これですと、この説法の会座の主役は大衆の方であるというニュアンスになります。少なくとも、私たちの先輩はそのように読んでいたのです。

それで、この大衆というのは、祇園精舎の成り立ちと合わせて考えると、須達多がお世話をしていた身寄りのない老人や子どもたちのことではないかと思うようになったのです。そこに気がついてみると、彼らに仏陀の説法を聞いてもらうために建立されたのが祇園精舎なのですから、そこには当然その人たちがいるはずのなです。けれども、最近の参考書のほとんどが「大衆」というのを「天の神々たち」とか「天の神々の眷属」というような解釈になっていました。ところが、親鸞の『阿弥陀経集註』には、善導の『法事讃』の文言がたくさん引かれていますが、

釈迦如来、身子に告げたまうは、即ち是れ普く苦の衆生に告げたまうなり。娑婆六道は安きところにあらず冥々たる長夜の闇の中を行く。聖化同居すれども相識らず。

※身子=しんし

※冥々=みょうみょう

ここに「身子」とあるのは舎利弗のことです。つまり、釈尊が直説語りかけているのは舎利弗であるけれども、それは実は「苦しみに喘ぐ衆生になさっているのである」と善導が解釈しているということです。そして、親鸞もこれらの文章に注目して『阿弥陀経集註』に書き写しているのです。それで私は、この「大衆倶」というのは祇園精舎の人々を指していると考えて差し支えないと思いました。

『阿弥陀経』の対告衆は舎利弗です。しかし、智慧第一の舎利弗に「極楽に生まれたかったらひたすら念仏しなさい」という簡単なことを説いているのだろうかと思っていましたが、祇園精舎にいた大衆が須達多の世話を受けている人たちであったと考え合わせていくと、そこに釈尊が念入りに配慮された結果なのではないかという見方になって行きました。(藤場俊基)