《仏説とは》

『阿弥陀経』というお経を開いてみますと、タイトルは『仏説阿弥陀経』と書かれています。阿弥陀経に限らず、すべてのお経には「仏説」の語がかぶせられています。ここでいう仏とはお釈迦さま、即ち釈尊のことで、したががって「釈尊がお説きになった阿弥陀仏についての教え」という意味です。それを釈尊がお説きになった」といわないで、「仏説」と表現するところに重要な意味があります。「カントが・・・といった」とか「トインビーの書物によると・・・」と偉人や聖者の言を引き合いに出して語るのをよく耳にしますが、いま「仏説」というのは、それら偉人や聖者の言とは基本的に異なるのです。

釈尊を仏と呼ぶのは、法則、真理に目覚められた方(=仏陀)であるからです。即ち、一切の煩悩を断ち切って絶対な平安の境地(=涅槃)を得られた歴史上ただ一人の方です。

英国の豪華客船クィーン・エリザベスⅡの船長でも、日本の港に入れば操舵を日本のパイロットにゆだねます。知らない土地へ行ったら、道は知っている人に聞くしかありません。私たちが絶対的な平安の境地に至るためには、平安の境地への道を発見し、その道を通って目的を達成した釈尊一人が、人々を教え導くことができるので、したがって釈尊のことを船師とも導師とも呼んでお慕いするのです。だから仏の説かれた教えに耳を傾けないでは、絶対に平安の境地に到達することはできないのです。

ところで、かつて大乗非仏説が議論されたことがあります。歴史的な研究が進んで、大乗経典は釈尊が入滅されて4~500年も後に成立したということが明らかになったために、大乗の経典は仏の説かれたものではないとされて、大変な動揺を引き起こしたのでした。しかし、そのような歴史的研究の成果にもかかわらず、やはり大乗は仏説なのです。

原始経典の中で釈尊は「仏法は私が作ったものでも、他の人が作ったものでもない。私がこの世に出現しようが、しまいが、それとは無関係に無限の過去から存在しているものである。私は自らその法に目覚め、悟りに至り、人々のためにその法を説き、示すだけである」と教えられています。説かれた教えが独断ではなく、法則であって、それによって誰でも、いつでも、どこでも平安の境地に至れるものであれば、それは仏説なのです。しかもそれが確かに仏になるための法則であることは、龍樹菩薩や天親菩薩、曇鸞、道綽、善導、源信、法然、そして親鸞聖人などの仏教徒によって実証されて確認されたのでした。

《かくのごとくわれききたまへき》

経典は、どの経典でもタイトルに続いて「如是我聞」の語を置いています。この漢文をそのまま読めば、「このように私は聞きました」と訳せる言葉です。特に注意を引くほどのものとは思わないのですが、仏教徒はこの語に注目して、経典に対する基本的な姿勢を読みとっているのです。

聞くということは、相手の発音を耳で受け取ることで、同じ話なら誰が聞いても同様に聞こえると単純に考えるかもしれません。しかし、実際はそれほど単純ではなく、「彼はこの間こう言っていましたよね」とAさんが言えば、Bさんは「いや、私はそうは聞きませんでしたよ」という食い違いが往々にしてあるものです。すなわち、語られた語は一つであっても、聞く人の思惑によって受け取り方が違ってくるのです。経典で「私は聞きました」という私は釈尊の常随の弟子で、多聞第一といわれる阿難尊者のことですが、「阿難がこのように聞いた」と言えば、他に違った受け取り方をした人もあるであろうことを思わせられます。

『歎異抄』は親鸞聖人の言葉を唯円房が聞き書きしたものですが、唯円房は「私は・・・と聞いた」という主語を省略し、書物に著者の名前さえ記入しない配慮をして、聞いた者の恣意を排除し、聖人の語がそのままの響きをもって伝わるようにしたのでした。そういう意味からしますと、経典にも「私はこのように・・・」の「私」はないのが良いように思われます。

しかし、経典の記述は心にくいほど行き届いていて、一応「私は・・・」とあるのですが、それが決して独りよがりな、恣意的な理解ではないことを巧みに語っているのです。即ち、舎利弗、摩訶目犍蓮、摩訶迦葉など1250人の仏弟子たちが、阿難の受け取り方を了承し、自分たちの理解もそれと寸分相違しないと認めるのです。それはまた同時に、この経典に説かれた教えが、1250人の人々を共鳴させ、その人に歓喜の心を起こさせるような、普遍的な教えであることを雄弁に語るものでもあるのです。

浄土真宗では、この「如是我聞」を古くから、「かくのごとく、われききたまへり」と訓読してきました。「給う」は一般には相手の行為につけて尊敬を表わす四段活用の助動詞ですが、古くは今のように「私が聞き給う」とつけながら、相手を尊敬する下二段活用の使い方もあったのです。この場合、「私の能力で聞いたのではなく、如来の加護によってお聞かせにあずからせてもらったから聞けたのだ」という意味になり、恣意を加えることなく、如来の真言をそのままに受け取ったことと、それを如来はたらきのたまものであるという謝念が表明されているのであります。

《いま現に、ここで、私一人のために》

『阿弥陀経』の説法が行われることになったいきさつを述べるところの文です。ここには説法の日時、説法をした人、その場所と説法を聞いた聴衆の四点について記述されています。経典に限らず、事柄を記述する時には、いつ、どこで、誰が、誰に、何をしたかの項目は必須のものです。何をしたかについてはお経の主題に至って述べられるのですが、「このように」「私はお聞きしました」の二点と、「いつ、どこで、誰が、誰に」の四点との六つの項目を古来「六事」と呼んで注目しているのです。

世尊というのは釈尊のことで説法をする主人公です。これについては「仏説」の項で触れたので今は述べません。

日時については「ある時」と記されています。釈尊は35歳で悟りを開いて仏陀となられ、80歳で入滅されるまで四十数年間、ひたすら法を説き続けられたのでした。したがって、阿難の記憶が正確であれば、「世尊75歳の雨季の頃」とか「世尊が45歳の春のことでした」のように、具体的に記述されていれば、聞く側にとって印象深いと思うのです。ところが、『阿弥陀経』に限らず、どのお経を見ましても皆「ある時」と表現されているのです。そこには、何か深い意味があると考えられるのです。

事柄から具体性を取り除きますと、後に残るものは抽象的なものです。一般的、あるいは普遍的な性質のものです。「それは、世尊が45歳の春のことでした」といえば、具体的でイメージしやすい代わりに、釈尊45歳の春に限定してしまうことになります。今「ある時」といって、具体的日時を明かにしないのは、時間的な限定から自由になるためなのです。言い換えますと、それはいつのことだっていい、任意の時期に置き換えたら良いということです。さらに進めていいますなら、この説法は二千数百年前にされたものという理解を捨てて、「現に今、釈尊が説法をなさっている」という姿勢で耳を傾けよということなのです。

説法の場所は祇園精舎とあって、具体的な場所を表しています。右に私が述べてきた主張とまるで反対の事実です。祇園精舎であれば他の場所であるはずはありません。しかし、この表現は「ある時」に対して具体性をもたして、とっつき易くいっていますが、意は「ある時」と同様、普遍的な意味で読むことを求めているのです。限定でありながら無限定、普遍性を見ながら具体を離れない表現なのです。即ち、『阿弥陀経』の説法は、「今現に、釈尊が、ここで、私一人のためになさっている」と聞かねばならないのです。

![]() ― 仏陀、釈尊の生涯 ―

― 仏陀、釈尊の生涯 ―

|

| ルンビニー遺跡 |

釈尊はインドの北部、ヒマラヤの麓に住んでいた釈迦族の王子として紀元前566年頃、ルンビニーで誕生され、紀元前486年頃、そこから少し東南にいったクシナガラの村外れのサーラ樹林の中で80歳の生涯を閉じていかれた方である。

釈迦族は今のネパールのタラーイ地方に住んでいた弱小種族で、カピラヴァス城を本拠としていたという。釈迦族の執政官だったスッド-ダナ(浄飯王)を父とし、同じく釈迦族に属するコーリヤ族の王族出身のマーヤ(摩耶夫人)を母として誕生されたのが釈尊である。

本名はゴータマ・シッダールタといったが、29歳の時人生を問題として出家し、6年に亘る激しい苦行の後、ガヤの町外れのウルヴェーラ村の菩提樹の元で完全な悟りの境地に達して、生死の迷いを超脱し、永遠な真実に目覚めた方(ブッダ)となられたのであった。時に35歳の12月8日の暁のことだったという。その時からこの地をブッダガヤと呼び、シッダールタは仏陀、如来、世尊、釈迦牟尼などの尊称で呼ばれるようになった。ルンビニーが肉体の誕生地ならば、ブッダガヤは目覚めたるもの、仏陀としての第二の誕生地であるといえよう。

|

| ブッダガヤー大塔 |

釈迦とか釈尊とは、シャーキャムニ即ち「釈迦族出身の聖者」という意味の尊称を中国風に略したものである。仏陀とは、ブッド(目覚める)から転じて、永遠な真実に目覚めた方という意味であるが、後にも述べるように、真に目覚めた者は全ての迷妄の夢に怯える者を目覚めさせる働きをするところから、目覚めさせる方という意味も持っている。

釈尊は、悟りを開かれた時の心境を次のように述べておられる。

心は欲の汚れから解脱し、心は生存の汚れから解脱し、心は無明の汚れから解脱した。迷いの生は尽きた。清浄の行は完成した。為すべきことは既に為された。最早かかる迷妄の生存の状態を繰り返すことはないと知り終わった。

と。

天地と自己の真相を知り尽くした時、心には所有欲や生存欲というような我欲がなくなり、無知から解放され、あらゆる制約から超脱し、生死のない無限絶対の境地が開ける。我のない天地は完全に充実し、充足している。求めるべきものは何もない。瞬間瞬間が充実しきっているのだ。天地を我れとして生きる者は、最早個我の生と死の彼岸にいるから輪廻も転生もない。これを涅槃の境地というのである。

その時の釈尊は、人々に教えを説くことをためらわれたといわれている。無知と物欲と憎悪に狂ったような生き方をしている人々に、この清らかな悟りの境地や、そこに至る清浄な道を説き聞かせても、恐らくは耳を傾けてはくれまい。徒労に過ぎない教化活動をするよりも、独りこの清々しい解脱の境地を楽しんでいようと思われたというのである。

そんな釈尊に説法を請うたのは、インドの宗教の主流をなしていたバラモン教の主神であるブラフマン(梵天)であった。

この世には教えを聞かなければ退歩するが、能く導けば真理を悟り得る者もいるから、何卒教法を説いていただきたい。

と誓願したと言われている。これが「梵天の勧請」という有名な説話である。

こうして法を説いて人々を教化しようと決心された時、釈尊が言われたように「耳ある者に不死の門が開かれた」のであった。説法とは、生死の帰趣に迷うている者に「死の難なき道」を説き与えることだからである。

釈尊は最初の説法の相手として、先に苦行を共にした五人の修行者を選ばれた。コーンダニヤ、ヴァツパ、バッティヤ、マハーナーマン、アッサジである。彼らはブッダガヤから二百キロほど西北にあるベナレス郊外のサールナートで修行していたから、釈尊はそこへ赴き、彼らに法を説き、五人を次々に目覚ましめられた。この最初の説法を初転法輪(初めて法輪を転ずる)と呼ぶが、この時「目覚めた方」が「目覚めさせる方」になられたのである。

|

| 霊鷲山 |

釈尊は、この地でさらにベナレスの富豪の息子のヤサとその友60人を教化し、悟らしめてゆかれた。こうして仏陀とその教法と教えに従って目覚めの道を歩む人々の和やかな集い(サンガ)、即ち僧伽が揃うことになった。これを仏法僧といい、この世における最高の宝であるというので三宝といい習わしている。ともあれ、この地は教主としての釈尊の第三の誕生地として、初転法輪の聖地と呼ばれてきたのであった。

仏陀と仏弟子たちは真理の光を掲げ、人々に煩悩を超えていく清らかな不死の道のあることを知らしめ、歩ましめるためにインドの各地へ散らばって行った。クシナガラで入滅されるまでの45年に亘る仏陀の教化活動と、今日まで続いた仏教の源流はここにあったのである。

王舎城の霊鷲山や竹林精舎、舎衛城の祇園精舎、ヴァイシャリーのマンゴー園、ベナレスの鹿野苑など、釈尊の足跡は中インドの各地に印された。時には邪見な人々からいわれなきに非難や中傷を受けることもあったが、「人は我れと争えど、我れは人と争わず」と、常に平静な無諍三昧に住しつつ、むしろ敵対する者にさえ一子を見るような深い慈愛を注ぎながら、愛憎に悩み、生死に惑う人々に真実の道理を説き、正しい道を教え続けられたのであった。

こうして真理を説き続けて、その道すがらクシナガラという寒村の外れにあったサーラ樹林の中で、寂然として80歳の生涯を閉じられたのである。

![]() ― 経典の結集 ―

― 経典の結集 ―

釈尊の入滅から10日ほど過ぎ、お釈迦さまの遺骨の供養も終わった後、大迦葉(摩訶迦葉)は比丘たちに提案した。「我等は一刻の懈怠も許すことなく、お釈迦さまの説かれた教法と戒律を正しく編纂しなければならない。さもないと、非法、非律を説く者がはびこって、正法、正律を守る者を滅ぼすであろう」と。

*

その顔には、お釈迦さまの教えを次の世に正しく伝えていかねばならないとする責任感があふれ、大迦葉はこの時名実共に教団の明日を担う人になった。その当時、お釈迦さまの教団には「修行僧たちが衰亡をきたさないために」と定められた七つの行動指針、あるいは運営方針があった。

その第一は、「修行僧たちはしばしば会議を開き、それには多くの修行僧が参集すべきである」という条項だった。第二は「修行僧たちは、協同して集合し、協同して行動し、協同してなすべきことをなせ」であり、第三は「未定のことは定めず、既に定められたことを破らず、定めた通りに戒律を保って実践せよ」である。

大迦葉がお釈迦さまの説かれた法と戒を正しく後世に伝えようとした時、それが多くの比丘たちを集めての結集という形を採ったのは、これによるものである。主だった弟子たちが協議して、その会議「第一結集」は夏安居の最中の6月17日に行われることに決まった。集うのは、全員が悟りを開き、阿羅漢の位に達した500人。場所は竹林精舎から西南に一里ほどの七葉屈。一座を統べる大迦葉の元に、持戒第一の優波離がお釈迦さまの説かれた戒と律を、多聞第一の阿難陀が同じく法を記憶から正確に甦らせて唱え、全員がそれを「正しい」とした時、それが長く皆が守るべき戒律になり、法になることが決まった。

七葉屈の岩の間に500人が緊張した面持ちで集まり、結集の第一日目が始まった。大迦葉が結集の意義を陳べ、先ず優波離がお釈迦さまが生前に定め置かれていた戒律や懲罰を含めた律を一つずつ述べた。大迦葉が一つひとつ、それに異論があるかどうかを確認し、全員が「異論なし」と答えると、定めや掟が決まった。それを全員が頭の中に刻み込んだ。

次は法。この結集の始まる朝早く悟りを開き、500人中の500番目に参加資格を得た阿難陀が「如是我聞(かくの如く我れ聞けり)」と、記憶していたお釈迦さまの教えを唱えた。全員が「その通り」と認めると、それが法になった。

この第一結集が6月17日に始まったということは伝えられているが、何日に終わったかは記録にない。阿難陀が最後の教えを述べ、大迦葉がすっくと立って、「異論のある者はないか」と威儀を正し、大音声で尋ねた。「異論なし」と500人の声が洞窟内にこだまし、ここにお釈迦さまの教えが500人の頭と心に刻まれた。

*

経典として後世に伝わる基ができると同時に、誰もが、頭陀行による気力と体力で、長い緊張の時間をみごとに統率した大迦葉が、これから先の最高リーダーであることを認めた。第一結集を終えると、大迦葉は教団の経営に当りながら、以前と変わらぬように頭陀行に励み、100歳を過ぎた後、阿難陀に後事を託して涅槃に入ったと伝えられる。その死を聞いた王舎城のアジャセ王は深く嘆き悲しみ、「第二の仏が逝かれた」という言葉で功績を讃えたと言われている。

![]()

―大乗非仏説―

仏教にはたくさんの経典がありますが、「釈尊が本当にこれらの全てをご自身で説法なさったのだろうか」という疑問が昔からあります。その代表的なものが、江戸時代から明治時代にかけて議論された、いわゆる「大乗非仏説」といわれる論争です。

今日の実証的な研究では、私たちが接する多くの大乗経典は釈尊が実際に説かれたものではなく、入滅してから4~500年ほど経った頃に大乗経典といわれる仏典が次々と生まれたと言われています。『浄土三部経』も含めて、『涅槃経』『華厳経』『法華経』『維摩経』などに代表される大乗仏教の経典はほとんどその頃に成立したと考えられています。

大乗非仏説を前提とした時に、私たちは、これらの経典は仏説としての価値がない、あるいは信頼性が低いのではないかという疑問が出てきます。

例えば、『教行信証』ですと、『坂東本』といわれる親鸞の直筆本が残っています。これが親鸞の直筆であることを疑う人はいません。また、その全てを写真版で見ることができますから、『教行信証』に書かれていることは、親鸞が書いたものに違いないと断言できます。仮に、その中に自分の考えに合わないことが書かれていたとしても、それが親鸞の思想であるということを疑うわけにはいきません。気に入ろうが気に入るまいが、親鸞がそう書いていることを前提にして、あれこれと解釈や議論をしていかなければならない訳です。そういう意味で本人の書き残した物であるということを絶対に信じられるのは大変有り難いことです。

それで、『阿弥陀経』に対して、それと同じような信頼感が成り立つか。この経典に説かれていることは、本当に釈尊の言葉であって、長い間それが正確に受け継がれ、そして正確に翻訳されたものであるとは言えないのに、絶対的な信頼をこの『阿弥陀経』に対して持てますか。あるいは『大無量寿経』や『観無量寿経』に対しても、これは間違いなく「仏説」ですといい切ることができますかということです。

少し大げさにいい過ぎたかもしれませんが、私はこの問題は意外と単純な話だと思っています。現にこれらの経典が存在しているのですから、色々な事情や状況があったとは思いますが、こうして現に私たちの目の前にこの経典があるのです。

一体どんな人がこのような経典を生み出せたのか。キリスト教徒やイスラム教徒がこんな物語を創作するはずがありません。これらの仏教経典を生み出した人は間違いなく仏教徒です。仏教に縁もゆかりもない人が、こういう物語を生み出すことはないでしょう。

『阿弥陀経』や『大無量寿経』が存在する以上、そのような物語を生み出す能力を持った仏弟子がいたのです。しかも、一人や二人ではなく、数え切れないほどいたはずです。そういう人たちは、それぞれが何らかの形で仏教に出遇っていた。そして、釈尊というのはどういう物の見方をし、どういう考え方をする人であるのか、どういう人にどういう言葉を掛けるか、そして仏教というのはどういう教えであるか、そういうことが間違いなく伝わっていたのです。

その人に仏の教えとして受け止められたことが、その人の中で消化されて、その人の言葉として発せられた。自分が受け止めたことを、仏の物語に託して再表現していく時に仏典が生まれるのです。私が戴いた仏教とはこういう教えです。あるいは、お釈迦さまはこういう時はこんな説法をなさるに違いない。そういうことを物語に籠めて伝えようとしたのです。

仏弟子が仏陀から聞いたこととして、仏陀の言動に関する数多くの物語が生まれました。そこに語られる中に、その人の人生観、あるいは仏陀観というものが如実に現れているのです。仏教観や仏陀観を全く持たない人から仏陀の物語が生まれてくることはありません。

考えてみたらすごいことだと思います。現代にそういうことができる人がいますか。素晴らしい作家はたくさんいますが、仏教の精神思想をきっちりと織り込んで、仏典として千年以上も読み継がれていくような物語を生み出せるでしょうか。いないでしょう。私たちの仏教徒の先達には、それができる人たちがいた。仏教の歴史の中で、恐らくそんな人が一時期に次々と出てきて大乗経典が生れた。そしてパッタリといなくなった。

*

― 経典の翻訳 ―

中国には古くから紙があったので、色々なことを記録しておく習慣がありました。ところが、インドには歴史的なできごとを記録しておくという習慣が余りなかったようです。仏典も最初から文字に書かれていたわけではありません。記録されるようになったのはずいぶん後のことです。最初は紙ではなく木や竹の薄片のようなものに書かれ、それらを何枚も紐で繋いで巻いておいた訳です。その形が残っていたので、紙に書くようになっても巻物という形になったのです。

玄奘三蔵は、仏教を求めてインドを目指し、17年後に600部以上の経典を持ち帰ったと伝えられています。ものすごい量になったことでしょう。文庫本でも600冊となると相当な重さです。現在の、縮小して紙に印刷された『大正大蔵経』でも運ぶのは大変です。あれを一人で何冊担げますか。10冊となると、かなりきついでしょう。

ところが、膨大な経典がインドから伝わる時に、必ずしも全ての経典が物として運ばれてきただけではなかったようです。他にどういう方法があったかといいますと、仏典を暗誦できる人がやってきて、口述するのを聞いて翻訳した例もあったようです。

インドは古くは口承の文化です。文字を持たない民族には口承の文化が発達します。例えば、アイヌ民族も古くからのいい伝えを全て暗誦で受け継いできたといいます。ユーカラなどのように節がついた物語を何千も暗誦していた人がいたそうです。そうやって何百年もの間、絶えることなく伝わっていくのです。

チベット仏教では今でも修行僧や子どもたちに暗誦させているようです。それから、イスラム教でもコーランは暗誦するのが原則だそうです。

新国訳大蔵経の『十住毘婆沙論』の翻訳の由来について、賢首(げんしゅ)という人が、「この書は耶舎三蔵が口述したものを鳩摩羅什が翻訳したものである。ところが、どういう訳か、この耶舎三蔵は途中で口述をやめた。それで十住毘婆沙論の漢訳は途中までしかできていないのだ」と解説しているのです。翻訳作業の初期には、多くこうした口述があったようです。

![]() ― 三部経 ―

― 三部経 ―

(一)三部経

親鸞聖人は浄土真宗というものを開かれた。これを立教開宗と申します。立教は教えを立てるということ。「これが私たちの大事な教えだ」というためにはどうしてもお経というものがいるわけです。教えというものが具体的に形を現しているものがお経です。

そして親鸞聖人は『無量寿経』というお経を見つけられたわけですが、この「無量寿」という名前のついたお経は三つあるのです。それで昔から『三部経』と言われています。まず『無量寿経』というお経があります。これは二巻に渡る非常に大部のお経です。それから『観無量寿経』というお経、これは一巻しかございません。そしてもう一つが『阿弥陀経』です。

「阿弥陀」というのはインドの言葉です。これを中国の言葉に直すと「無量寿」ということになります。だから『阿弥陀経』というのも『無量寿経』なのです。そこでこれを区別するために、『阿弥陀経』のことを『小経』、二巻の『無量寿経』の方を『大経』という。そして『観無量寿経』は『観経』といいます。この三部の『無量寿経』が見つかったことによって、その教えに基づいて教えが立てられ、真宗という宗旨がそこに開かれた、これが立教開宗ということです。

この三部のお経にはそれぞれ特色があります。先ずお経というものには必ずそれが説かれた場所というものがあります。『阿弥陀経』はお釈迦さまが舎衛城の祇樹給孤独園という所においでになって説かれたのです。舎衛城というのはコーサラ国の都で、このコーサラ国は広い領地を持って小さな国をたくさん治めておったわけです。お釈迦さまがお生まれになったカピラヴァストゥ(現在のネパールの一部)は、コーサラ国の属国でした。その大きなコーサラ国の舎衛城で説かれたのが『阿弥陀経』です。

祇樹給孤独園を略して祇園といいます。そしてお寺のことを精舎という。この精は「精を出す」という意味、精進の精、努力するという意味です。だから仏道に精進する、邁進する、そういう場所を精舎というのです。この祇園精舎で説かれたのが『阿弥陀経』です。

『観無量寿経』は王舎城で説かれたお経です。この王舎城に頻婆娑羅(ビンビサーラ)という王さまがおられた。そのお后に韋提希婦人がいて、二人の間には阿闍世という皇太子がおった。この阿闍世が提婆という悪者にそそのかされて、自分の父親を捕まえて牢屋へ放り込んでしまった。父を飢え死にさせて自分が王の位を奪おうという訳です。それでお后の韋提希婦人は、自分の子どもがとんでもない謀反を起こして、我が夫を牢屋の中へ放り込んでいるのを心配して、隠れ忍んで食べ物を運んだのです。それが見つかって、とうとう母親も牢屋の中へ放り込まれる。そういうことが起こった訳です。これを「王舎城の悲劇」と呼んでおります。

自分の腹を痛めて生んだ子どもに夫が殺され、自分もまた牢屋へ放り込まれる。そういうひどい目に遭った。まあ、女性としては最高のひどい目に遭った訳です。それで、非常に嘆き悲しんでおった。そこへお釈迦さまがお出ましになられ、この韋提希を助けるためにと、念仏の教えを説かれたのが『観無量寿経』です。だから、この『観無量寿経』は牢屋の中で説かれたのです。このように『観無量寿経』は王舎城の王宮の牢屋の中で説かれたものですから、「王宮会」ともいいます。「会」というのは会合という意味です。

お釈迦さまが王舎城で法を説かれる時、阿難と目蓮というお弟子がお伴をしてついて来ておられます。韋提希が前に居て、その後に韋提希の侍女が500人いる。お釈迦さまがその人々に対してお念仏の教えを説かれたのが『観無量寿経』です。

そして、説法が終わって耆闍崛山に帰ってゆくわけです。帰ってから、阿難は王宮で聞いた教えをもう一返復演するわけです。阿難という人はお釈迦さまの教えを一生懸命に聞いている人です。「説如上事」とありますから、寸分違わぬようにもう一返いうた。これも立派な説法になるわけです。

『無量寿経』は王舎城の中にある耆闍崛山という山の上で説かれたお経です。耆闍崛山で説かれたから耆闍会といいます。会合ですからお弟子が皆集まってくるのです。12000人のお弟子方がいたとあります。

*

(二)三部経の対告衆

『無量寿経』というお経は、阿難というお弟子が、いつにないお釈迦さまの光り輝くお姿を拝んだことがきっかけとなって説かれたお経です。その日はお釈迦さまが光り輝いておられた。これは、一切の仏を仏にさせたという阿弥陀の本願を感得されたからなのです。それで、その喜びとか悟りが光となってお釈迦さまの身に現れるわけです。それを見て阿難がビックリする。そして「今日は一体、お釈迦さま、どうなさいましたか」と問いかけた。その問いに対して、自分はこういうことを感得したのだと説かれたのが、これこそ一切の衆生が助かる道だということを非常に深く感じ取られ、そうして説かれたのが『無量寿経』です。

観無量寿経』の方は頻婆娑羅王と韋提希の間に生れた阿闍世という王子が謀反を起こして父を殺し、それを止めようとした母も牢屋の中へ放り込んだという悲劇が、人間の涙が機縁となって、お釈迦さまがわざわざ王舎城の王宮の中へお出ましになって説かれたのです。

ところが『阿弥陀経』には何の機縁もない、何のできごともない。お弟子が尋ねたということもなければ、誰かが頼んだということもない。だから、『阿弥陀経』は舎利弗が質問した訳でもないし、阿難が問うた訳でもない。何の問いかけも要求もないのに、お釈迦さま自らがお説きになったのです。お釈迦さまが自分で「その時仏長老舎利弗に告げたまわく」とお話が始まる。

お釈迦さまが勝手に言われるということは、一体どういうことかというと、これはどうしても言いたいというものがあるのでしょう。そうではありませんかね。もう言いたくて言いたくてしようがなかったのでしょう。それなのに誰も、何にも聞いてくれないものだから、しようがないから自分で話を始められたのです。まあ、いうならばこぼれ出たのではないですか。お釈迦さまから溢れ出たというか、こぼれ出た、そういうお経なのです。

しかも、それをお説きになる相手が長老舎利弗です。お弟子の中でも智慧第一と言われた、最高の智慧者でした。お釈迦さまはそういう智慧第一の弟子を選んでお説きになった。これはどういうことかというと、しっかり覚えておいて欲しい、そういうことなのです。間違えないように受け取ってしっかり覚えておいて欲しい、そういうことなのです。それで、私たちは『阿弥陀経』をお釈迦さまの遺言のお経だと戴いているのです。これは遺教経だと。浄土教としての『涅槃経』ですね。そういうお気持ちで36遍「舎利弗」「舎利弗」と呼びかけられています。

しかし、舎利弗は何にも言うていない。感極まっていたのか、「これはしっかり聞いておかなくてはいけない」というので声を出す余裕がなかったのか、いずれにしても舎利弗は最後まで無言で聞いている。それで親鸞聖人は『一念多念文意』に「この経は無問自説経と申す」と仰っておられます。問いなくして自ら説かれたということです。これはどういうことかというと、外には機縁がなかったけれども、お釈迦さまの胸の中に機縁があった訳です。お釈迦さまの心の中に説きたいという一つの機縁があった、それを無問自説という。

*

(三)仏説ということ

全て『仏説無量寿経』『仏説観無量寿経』『仏説阿弥陀経』であります。この「仏」ということは仏陀です。インドの言葉に文字を当てはめたのです。翻訳すると目覚めた人、目覚めた人によって説かれたのがお経なのです。真理に目覚めた人によって、真理に迷っている人間のために説かれる、それがお経なのです。

経には縦糸という意味があるのです。縦糸というのは横糸を貫くのです。つまり言葉を以て真理を貫くということです。今この『阿弥陀経』のテーマは無量寿という真理を説くことを通して、有量寿の我々を目覚めさせようと、こういう訳です。我々は有量寿です。その有量の者に無量の利益を開こうというところに『阿弥陀経』のテーマがある訳です。ここに阿弥陀という真理が開説される訳です。それがお経の題目の大事な意味です。

![]() ― 仏教東遷と三蔵法師 ―

― 仏教東遷と三蔵法師 ―

―鳩摩羅什―

鳩摩羅什(344~413、一説には350~409)、本名クマーラジーヴァ。西域亀茲国の生まれ。中国訳経史上最も偉大な翻訳僧の一人。

その鳩摩羅什の生涯には様々な風景が浮かんでは消えてゆく。

日本では大和朝廷がようやく全国を統一しようとしていた4世紀半ば、一人の孤高のインド僧がパミールの雪を溶かして流れるタームリー川のほとり亀茲国に入る。インドの大臣の息子だとか、これから大臣になる人だとか、とにかく地位も名誉も捨てて流浪の旅に出てこの国に辿り着いた。彼はこの国の王族から厚い帰依と処遇を受け、国師となった。「聡明にして、良き節度あり」というこの僧、鳩摩羅炎(クマラエン)に、王の妹・耆婆(ギバ)が一目惚れ。結婚を迫る。他国王室からの縁談話を振り続けていたこの勝気で情熱的な20歳の妹の結婚話に、兄の国王は少なからず苦慮したはずだ。何しろ相手は妻帯を許さぬ僧なのだから。しかし、結局は彼女の願いが叶って、鳩摩羅炎は還俗して結ばれ、鳩摩羅什が生れた。

鳩摩羅什の母の耆婆はこの子に幼い時から英才教育を施した。彼が五歳の時、我が子を立派な僧にしようと、自ら出家する。彼も7歳の時に出家、9歳の時には母は彼を連れてインダス川を渡り、当時仏教研究の中心地だったカシュミールへ行く。もちろん仏教を勉強するための留学である。途中、カシュガルで大乗の空思想を学んで13歳で帰国。彼は仏教だけでなく四ヴェーダ、五明論、仏教以外の経論、陰陽道、星宿まで学んだという。彼が20歳になり一人前の僧になった時、母は彼の前から去ったという。

彼の名は遥か長安にも聞こえる。仏教界の中心人物・道安の進言により、前秦王・符堅(ふけん)は将軍・呂光に、「亀茲国を討ち、彼を捕らえて長安に連れてくるように」と命じた。呂光は遠征し、亀茲国を滅ぼし彼を捕らえたが、その時既に王の符堅は殺されて前秦は滅び、呂光は長安に帰れず、涼州に留まった。結局、長安に迎えられたのは、それから数十年の後のことであった。彼にとって堪え難い日々であった。

呂光は戯れに、彼に女王と交わることを要求する。断ると酒を飲ませ、密室に二人を閉じ込め、破戒に追い込むのである。彼は仏法を中国に伝えることのできる日まで、ただひたすらその侮辱に堪え忍ぶのである。この間、中国語を習得できたのが、せめてもの慰めであった。

401年、後秦王・姚興(ようこう)に国師の礼を以て迎えられて長安に入る。以来、西明閣・逍遥園で翻訳事業に従事し、没するまでに35部300余巻の経論を訳出した。その訳文は「深旨を円満にして流麗な雅文」と言われ、以後の東アジアの仏教に絶大な影響を与えた。

彼は国王から法嗣を作るように迫られ、10人の妓女を押し付けられている。そのため、彼は僧房に住むことを遠慮し、別の家に住むようになる。彼は後に3000の弟子に法は授けたが、私は業障が深いので律は授けないという。また、「蓮華は泥に咲く、蓮華を取り、泥を取ること勿れ」といい続けたという。

*

―玄奘―

|

| 玄奘三蔵 |

釈迦さまの説かれた教えをまとめた経、お釈迦さまが定められた戒律をまとめた律蔵、経と律に対してお弟子たちが註釈した論蔵、これを三蔵という。

玄奘(601、一説には602~664)は、河南省、洛陽の東の村、陳留で誕生。幼児から俊才で古典に親しむ。11歳の時、兄の長捷(ちょうしょう)法師のいた洛陽の浄土寺に入り、13歳で仏僧任用試験に合格、僧侶となった。

時代は隋から唐に変わる。戦乱の中で彼は兄と共に長安、成都と師を求めて移る。先徳を訪ねては仏教の奥義を学んだが、疑問は湧き出るばかりであった。

仏門に入って十余年、色々な先生の説教を聞いた。しかし、それぞれの宗派の説を立てている。一人ひとりは素晴らしいものでも、全体として聖典と照らし合わせてみると疑問が多い。一体釈迦の本当の教えは何なのか」。

釈迦の国にはまだこの国に来ていない経典が多くあるに違いない。それを学び、この国に伝えたい。そして、本当の仏教を学びたい」。

仏教研究一筋、そのためにはあらゆる障害にも屈しないという気迫が彼をインドの旅に駆り立てた。インドの旅は、それは困難を極めた。

当時の法律は国外に出ることを禁じていた。勅許が得られぬまま、627(一説には629)年、秘かに玉門関を出た。密出国である。そして、それからの旅には砂漠や盗賊や寒さが襲った。様々な困難を克服して長い旅が続いた。

彼はナーランダ僧院でシーラバドラ(戒賢)から五年間仏跡巡礼の旅の後、さらにジャヤセーナ(勝軍)から2年間瑜伽唯識を学んだ。645年、太宗を初め熱狂的な歓迎の中、19年間の大旅行を終えたのである。その記録『大唐西域記』は当時の中央アジア、インドを知る貴重な資料となっている。『西遊記』はこれをモデルにして生まれた。

玄奘は帰国の後、大量に持ち帰った仏典の翻訳に取りかかった。その数75部1335巻(『開元釈経録』玄奘伝)。彼は原点に忠実に翻訳し、新しい訳語を採用し、その統一に意を用いるなど、従来の翻訳と一線を画した。そのため、彼の翻訳を『新訳』、それ以前のを『旧訳』という。

664年1月、彼は死を前にして病床で懇々と眠る。突然「おお、白い蓮の花じゃ、何と大きな美しい花だろう」と口走った。夢を見ていたのである。それは極楽の有り様であった。「先生、次の世ではきっと仏さまの御許にお生まれになりましょう」「ああ、生まれよう」。玄奘は自分の生涯の努力に満足しながら、仏の国へ旅立って往った。

*

―菩提流支―

『正信偈』、七高僧の第三祖、曇鸞大師のところに「本師曇鸞梁天子、常向鸞処菩薩礼」とある。梁の天子である蕭王(武帝)が遥かに北方を向いて曇鸞大師を菩薩と礼拝をしたところである。このように多くの人々から尊崇を受けていた大師に、こんなエピソードが残されている。

大師は曇無讖が翻訳した『大集経』を読んだ。これが大変難しいお経だったので、これに註釈を加えようと志した。しかし、途中で病気になってしまったのである。その時、大師はこの註釈を完成させるためには、先ず健康を取り戻すこと、しかも長寿を保つ必要を痛感した。

そこで大師は、不老長寿の養生法を求め、遥か江南に道教の中心人物であった陶弘景を訪ね、そこで仙経十巻を得て、意気揚々と帰路についた。途中、首都洛陽で出会ったのが菩提流支というインドからやって来ていた三蔵法師である。

大師は詰問した。「インド伝来の仏教には、中国に伝わる仙経に勝る教えがあるか」。三蔵法師は叱責した。「たとえ長生の法を得たとしても、所詮生死輪廻を出るものではない」と『観無量寿経』を授け、「これこそ大仙の法である。これによって生死を解脱するであろう」。大師は直ちに持ち帰った仙経を焼き捨てて浄土の教えを実践する僧となったという。

菩提流支が授けたのは、『高僧伝』では『観無量寿経』としているが、そのあたりは詳らかでない。しかし、いずれにしても大師の浄土教への回心には、彼はなくてはならない僧であった。

菩提流支。六世紀頃、北インドの僧。原名ボーディルチ、菩提留支とも書き、道希と訳す。

彼はよく勉強し三蔵を極めた。そして、この教えを広く人々に伝えたいと志し、遥々中国へ旅をして、永平元年(508)に洛陽に入った。北魏の武帝は大変喜び、彼を永寧寺に住まわせ700人の僧を付けて経典翻訳の元匠とした。それ以来、彼は20年に渡り翻訳事業に活躍するのである。その数39部127巻という。

とりわけ『十地経論』の翻訳によって地論宗が起こったので、その祖と仰がれ、その系統を北道派と呼んでいる。また彼の訳した世親の『浄土論』は浄土教の重要な聖典とされて、後世浄土教の一祖とされた。

伝えるところによると、彼は呪術にも巧みであったらしい。

ある時、井戸水を汲もうとしたが、水を汲む物がない。彼は柳の枝を取って誦文を何度か唱えた。すると、忽ち水が沸き出し、井戸から溢れ出した。それを側で見ていた僧たちは驚嘆し、大聖人と名づけたという。この伝説の真偽は詳らかではないが、このように呪術に巧みであったと言われている彼が、曇鸞大師の不老長寿の神仙の法を捨てさせたのであるから、伝説は面白い。

―三大精舎―

【竹林精舎】

|

| 竹林精舎遺跡 |

お釈迦さまとマガタ国のビンビサーラ王との間には、悟りを開いた暁には、その真理を伝えるという約束が交わされていたと言われ、着々と教団の基礎を固めたお釈迦さまは、約束を果たすために1000人もの弟子たちを引き連れて王舎城に遊行した。

ビンビサーラ王は大臣らを従えて、お釈迦さまの滞在するラッティ林苑に赴き、心を尽くして礼拝し、法を聞いた。そして積年の思いが叶ったことを大いに喜び、一処不住を掟とする教団の人々が雨季だけ安居するためにと竹林を寄進した。別にカランダ長者が寄進したという説もあるが、ここに教えの最初の拠点ができた。

この竹林精舎はまた、お釈迦さまと大迦葉との出会いの場所でもある。

ある時、この精舎におられたお釈迦さまの許に、既に他の教えに帰依していた大迦葉が訪れて弟子になった。これで舎利弗、目嗹連、大迦葉と、後に釈迦集団のトップに立つ三人が揃ったことになる。

【祇園精舎】

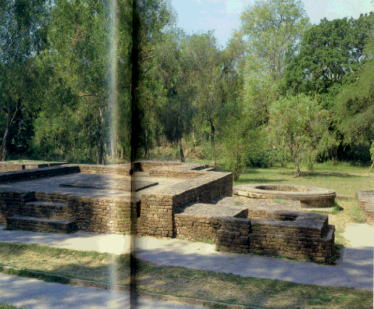

|

| 祇園精舎遺跡 |

お釈迦さまの教団の名声が高くなってきた時、舎衛城に住む高徳のスダッタ長者という人が、旅先でお釈迦さまの説法を聞き、自分の住むコーサラ国にも雨安居の精舎を築きたいと願った。お釈迦さまはそれを聞き入れ、舎利弗を派遣して適地の選定と建築の指導に当らせた。その結果、この国のジェーダ太子の所有する園地が、湿気もなく精舎建設に最適と考えられた。

そうして、売却を願う長者に対して、太子が戯れに「長者の蔵の黄金を敷き詰めた分だけ譲りましょう」というと、長者はためらうこともなく蔵の戸を開き、園地に黄金を並べ始めた。ジェーダ太子は、長者の行動に感動して自らも林を寄進し、ここに壮大な精舎ができた。

お釈迦さまは祇陀とも呼ばれた太子の名と、スダッタ長者(給孤独長者)の名を合わせて祇樹給孤独園と名づけられ、祇園精舎と略して呼ばれるこの精舎が竹林精舎と共に布教活動の二大拠点になった。お釈迦さまは二つの精舎の間を少なくとも20回以上往復され、生涯の内の23~4年はここで雨季の90日間を過ごされた。

*

マガダ国のスダッタ長者がお釈迦さまのために祇園精舎の寄進を思い立った時、建築の指揮を取るように命じられたのが舎利弗であった。

しかし、この時、彼にはもう一つなすべきことが起きた。というのは、その地は兼ねてからバラモンの一大勢力下にあったので、彼らは新興宗教に当たるお釈迦さまの教団に精舎を作らせたくなかった。それで猛烈な反対運動を展開したのであった。

とうとうそれぞれが代表を出して、問答の勝ち負けによって精舎の建立について決着をつけることになり、会場はバラモンの道場、論者はお釈迦さま側が舎利弗、バラモン側が赤眼という修行者に決まった。両者が向き合って対座すると、さすがに赤眼も一派の代表者である。人品骨柄を一目見ただけで、論戦するまでもなく舎利弗に勝ちがあることを見抜いたという。しかし、座を立つわけにもいかず、しばし神通力で対戦。やがて潔く負けを認めた彼はその場で舎利弗に弟子入りを申し出た。

そして程なくスダッタ長者と舎利弗が陣頭指揮を取り、精舎の建設が始まった。お釈迦さまの教えに帰依した多くの人々が手伝いに駆けつけ、その中にはバラモンや他教の人々の姿も見られたという。やがて精舎は立派に完成した。十六の大屋または六十大屋、六十の小屋または六十四の小屋からなるみごとな布教の拠点であり、完成を果たした舎利弗の働きは極めて大きなものであった。

【東園精舎】

目連は、舎利弗が祇園精舎の建築を取り仕切ったように、毘舎佉(ビシャキャ)、通称「鹿子母」と呼ばれた長者夫人が寄進した東園精舎の建築に腐心した。またの名を鹿子母精舎と呼ばれるこの精舎は、祇園精舎の東北に位置し、二層(二階建)であって、一層毎に五百の部屋があったとされている。この完成によって、教団が拡大して何かと手狭になっていた竹林精舎、祇園精舎に東園精舎が加わり、布教の三拠点体制が確立した。多くの弟子たちがここから各地に遊行し、仏教の飛躍的発展をもたらしたと考えられている。