遠い遠い昔、今からおよそ3500年ほど前のことです。

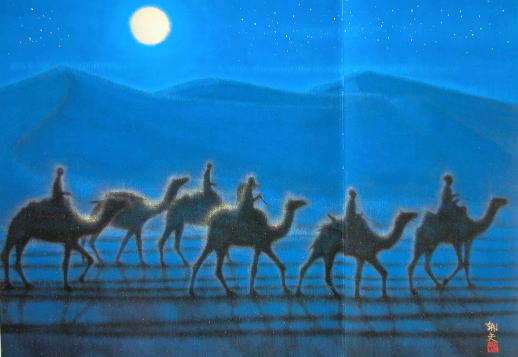

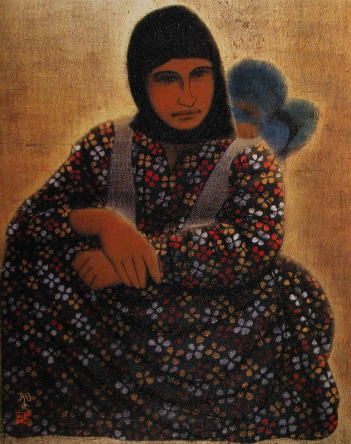

世界の屋根といわれるヒマラヤ山脈のふもとに、西の方からアーリヤ人と呼ばれる人々が砂漠を超えてやってきました。

彼らは猛獣や毒蛇を退治し、先住民と戦いながらガンジス河やインダス河の水を求めて、南へ南へと勢力を広げていきました。

これがインドの始まりです。

インドでは、きびしい日照りによる旱魃(かんばつ)や、はげしい風雨による洪水などで、毎年大勢の人々が死にました。そこで、自然を支配ていると信じられていた神さまにいけにえや貢物をして祈るようになりました。

インドでは、きびしい日照りによる旱魃(かんばつ)や、はげしい風雨による洪水などで、毎年大勢の人々が死にました。そこで、自然を支配ていると信じられていた神さまにいけにえや貢物をして祈るようになりました。

そして征服者アーリア人の中でも、そのような儀式をとりおこなう人たちが、しだいに大きな力を持つようになり、やがて社会の支配者になっていったのです。彼らは自分たちをバラモンと呼びました。

やがて、インドは16の大国とその他のいくつかの小国に分かれ、それらの国々は、少しでも自分の国の勢力を広げようと、互いに戦い続けていました。

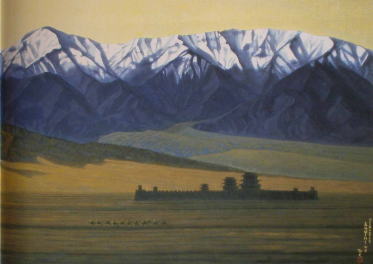

その中で、今のインドとネパールの国境をまたいで広がる地域に、シャカ族が治めている小さな王国が栄えていました。この国は遠くヒマラヤ山脈のすそ野にあって、戦乱からもまぬがれ、人々は静かで平和な生活を送っていました。

その中で、今のインドとネパールの国境をまたいで広がる地域に、シャカ族が治めている小さな王国が栄えていました。この国は遠くヒマラヤ山脈のすそ野にあって、戦乱からもまぬがれ、人々は静かで平和な生活を送っていました。

その国の首都はカピラヴァットゥ。王さまの名前はシュッドーダナ、お妃さまの名前はマーヤといいました。

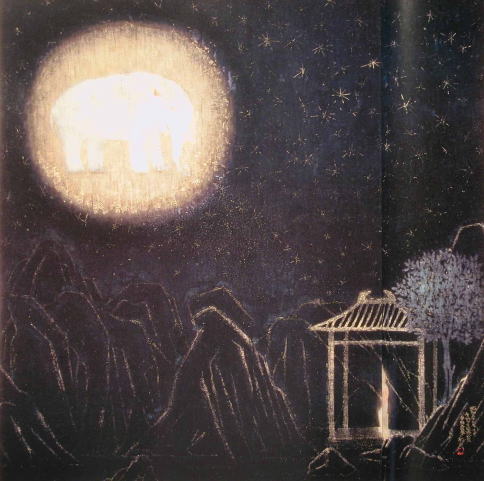

ある日、マーヤ王妃は不思議な夢を見ました。天から白い象が降りてきて、お妃さまのからだの中に入った夢でした。この夢が前ぶれかのように、やがて、マーヤ王妃に男の赤ちゃんが生まれました。

それは、王妃さまがお里帰りの途中、ルンビニーと呼ばれる美しい花園で、一休みされたときのことでした。

大喜びの王さまは、その子にシッダルタと名づけました。

シッダルタとは、『望みのかなえられるもの』という意味です。

今から、およそ2500年ほど昔の、4月8日のことでした。

この男の子が、後にお釈迦さまになられるのです。

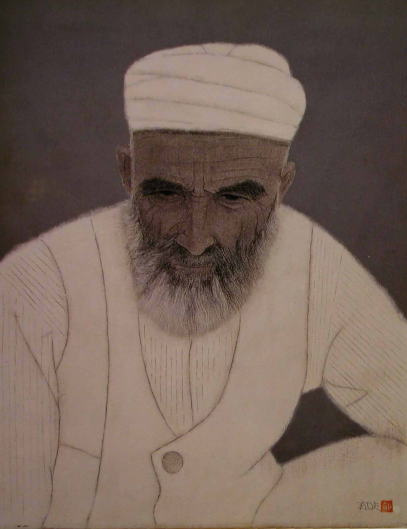

王子の誕生を祝って宮廷にかけつけた人々の中に、アシタという名の仙人がいました。

王子の誕生を祝って宮廷にかけつけた人々の中に、アシタという名の仙人がいました。

アシタ仙人は未来を占うすぐれた能力を持つバラモンでした。

王子を抱いたアシタ仙人は、目をほそめて王子の誕生を喜びましたが、やがて悲しそうに涙をこぼし始めました。驚いたシュッドーダナ王は尋ねました。

「なぜ泣いておられるのでしょうか…。なにか悪いことが、この子に起こるのでしょうか…。」

「いいえ。王子は将来必ずブッダとなられるお方です。私が泣いたのは、老いた私はたとえ生き長らえても、この方の教えをうけられそうにないからです。」

ブッダとは、きびしい修行をつみかさねて、人生の本当の意味を悟った、尊い人のことをいいます。

悲しいことに、シッダルタが生まれて7日目に、お母さまのマーヤ王妃は亡くなられてしまいました。けれども、王妃の妹君マハーパジャーパティーが実母とかわらぬ愛情をそそいでシッダルタを育てました。

シッダルタは小さいころから、のもごとを深く考える、とてもやさしい子どもでした。

シッダルタは小さいころから、のもごとを深く考える、とてもやさしい子どもでした。

シッダルタが7歳の時、王さまは種まきのお祭に、シッダルタをつれて出かけました。

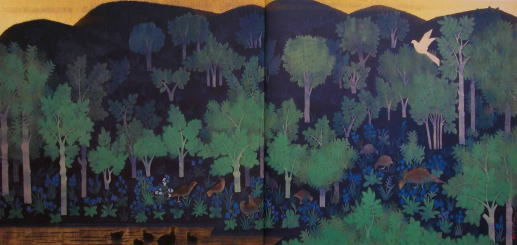

その時です。農夫の鋤(すき)に掘りかえされた虫を、どこからともなく飛んできた一羽の小鳥がついばみ、さらに、その小鳥を大きな鳥が襲いました。

「かわいそうに、なぜ生き物はたがいに食い、争わねばならないのだろう…。」

シッダルタのこころは痛みました。

またある日、シッダルタが従兄弟のデーヴァダッタと一緒に森を散歩していたときのことです。頭上を飛ぶ白鳥を見つけたデーヴァダッタは狙いをさだめて矢をはなちました。二人は落ちた鳥をめざして走りました。先についたシッダルタは翼から矢をぬき、木の葉の汁をしぼって傷口の血をとめ、おびえている鳥をやさしくなだめました。

そして、鳥をわたせとせまるデーヴァダッタに、

「もし、白鳥が死んでいたら君のものだろう。けれど、白鳥は傷ついているだけだ。命をすくったのは私だから、この白鳥は私のものだ。」

と言ってことわりました。

一方、シュッドーダナ王は、王子が誕生したときのアシタ仙人の予言が、いつも心にかかっていました。そこで、王は未来を予言することで名高いコンダンニャという名のバラモンを呼び、ふたたび王子の未来を占ってもらいました。

一方、シュッドーダナ王は、王子が誕生したときのアシタ仙人の予言が、いつも心にかかっていました。そこで、王は未来を予言することで名高いコンダンニャという名のバラモンを呼び、ふたたび王子の未来を占ってもらいました。

「王子はブッダになられるか、偉大な皇帝になられるかの、いずれでしょう。もし、王子が老人、病人、死人、そして修行僧に出会ったなら、きっとブッダとなられる道をえらばれるでしょう。」

それを聞いた王さまは、老人、病人、そして死人を暗示するようなものは、いっさい王子に近づけないように命じました。王子にはいつも若い侍者がつけられ、老人や病人はおろか、庭や公園からはしおれた草花も取りのぞかれたほどでした。そして、つくせるかぎりの贅沢をシッダルタにあたえました。王子のために季節に応じて三つの宮殿が建てられ、広い庭には魚と睡蓮と白鳥でいっぱいの池もつくられました。

そうして、シッダルタは美しく、すぐれた知性をそなえた若者に成長し、隣りの国から美しいヤソーダラ姫を妃としてむかえました。

シュッドーダナ王は、すべて自分の思いどおりになったと安心しました。

しかし、シッダルタは、王さまの与える楽しみや贅沢にはこころを奪われず、いつも、もの思いに沈んでいました。

そんなある日、シッダルタは侍者のチャンナをともない、愛馬カンタカに乗って遠乗りに出かけました。しばらく行くと、杖にすがり足をひきずって歩いている、背中のまがった老人に出会いました。はじめて老人と出会い、驚いたシッダルタは馬をとめてチャンナにたずねました。

「あれは何者だ、人間のように見えるが、あんなに真っ白な髪の毛は見たことがない。歯はないし、肌はしわだらけだ。あれはいったい何者なのだ。」

「王子さま、あの者は老人といいます。おそらく70年、いやもっと長い間生きてきた人です。だから、からだが衰えているのです。なにも驚くことはありません。これは長生きすれば、ごくあたりまえのことなのです。私たちはみんな年をとるのです。」

「我々は、みな、いつかあのようになるというのか。ヤソーダラも、お前も、私も。」

「はい、王子さま。それが私たちの運命なのです。」

チャンナから、老人に出会った話を聞かされたシュッドーダナ王は、ゆかいな劇やはなやかな舞台を用意して、シッダルタに老人との出会いを忘れさせようとしました。

しかし、シッダルタは歌も踊りも、こころから楽しむことができませんでした。

そして、またある日、チャンナと遠乗りに出かけると、道端でうずくまり、苦しんでいる病人に出会いました。

「チャンナ、これはめずらしいことなのか。それとも、だれにでも起こることなのか。」

「病気にならない人などありません、王子さま。」

三たび、シッダルタとチャンナは遠乗りに出かけました。

この時、二人は葬式の行列に出会いました。

行列につらなる人びとは、声をはりあげて泣いていました。

「すべて命のある者は、いずれ死ななければなりません。人は老衰のため、あるいは病気になって死ぬのです。誕生と同じく、ごくあたりまえのことなのです。」

チャンナの言葉はシッダルタに老いと病と死について深く考えさせました。までシュッドーダナ王によって隠されてきたこれらの事実が、ものごとの本当の姿であることに気づきました。

チャンナの言葉はシッダルタに老いと病と死について深く考えさせました。までシュッドーダナ王によって隠されてきたこれらの事実が、ものごとの本当の姿であることに気づきました。

四たび、シッダルタはチャンナと遠乗りに出かけました。

四たび、シッダルタはチャンナと遠乗りに出かけました。

そして、またしても見なれぬ光景に出会いました。粗末な衣をまとい、鉢を手にした男がはだしで立っていました。朝日をうけたその顔はおだやかで、こころ静かに楽しい思いにひたっているかのようでした。

シッダルタはカンタカをとめてチャンナにたずねました。

「あれは誰だ。人間なのか、神なのか。まるで、この世の悲しみや喜びとかかわりがないように悠然と立っているではないか。」

「王子さま、あれは修行者です。修行者は洞窟や森の中に住み、日に一度つつましい食事をとり、質素な生活を送っています。行いとこころが清らかになるように努め、修行によって世の苦しみから救われる方法を探し求めているのです。」

それを聞いた王子は思いました。

「そうだ、私が求めていたのは、このことだったのだ。うわべだけの快楽にあけくれた生活を捨て、私も修行に出よう。」

お城に帰ると、ヤソーダラ妃に男の子が生まれたところでした。

いつもと違うシッダルタのようすを見て、シュッドーダナ王はチャンナに何が起こったのかたずねました。そして、バラモンたちの予言のとおりのことが起こったことを知りました。

シュッドーダナ王はシッダルタをなんとか引きとめようと、世継ぎの誕生を祝う、はなやかな祝宴をひらきました。

シュッドーダナ王はシッダルタをなんとか引きとめようと、世継ぎの誕生を祝う、はなやかな祝宴をひらきました。

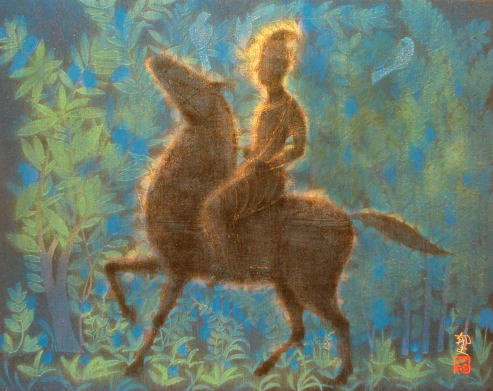

しかし、かわいい王子の誕生も、シッダルタを引きとめることはできませんでした。祝宴が終わり、みなが寝静まった時をみはからい、王子はチャンナと愛馬カンタカをともなって、そっとお城をぬけ出しました。城から遠く離れたアノーマ河までたどり着くと、王子はチャンナとカンタカに別れを告げました。

しかし、チャンナは、

「王子さま、どうか一緒につれていってください。」

とシッダルタにたのみました。

「いや、だめだ。お前はもどって、私の両親と妻に心配しないように伝えておくれ。私は人間を苦しめる老い、病、死の不安からのがれる道をさがしにゆくのだ。それを見つけたら、必ず城にもどり、みなにそれを教えよう。みなが本当に幸福になれるようにするのだ。」

チャンナはしかたなくお城に戻ることにしましたが、カンタカはどうしても動こうとしません。

シッダルタにさとされて、ようやく歩きはじめたカンタカは、何度も何度もシッダルタを振りかえりました。

その目からは涙がこぼれたということです。

シッダルタ29歳のときのことでした。

シッダルタが旅に出たという知らせを聞いたコンダンニャは、やはり悟りをもとめる4人の仲間をともなってシッダルタについてゆきました。コンダンニャは、シッダルタがブッダになられると予言したバラモンです。

シッダルタが旅に出たという知らせを聞いたコンダンニャは、やはり悟りをもとめる4人の仲間をともなってシッダルタについてゆきました。コンダンニャは、シッダルタがブッダになられると予言したバラモンです。

当時、悟りを得るには瞑想によるのものと苦行を積む方法が知られていました。

そのころのインドにはアーラーラ仙人とウッダカ仙人という二人の名高いバラモンの瞑想者がいました。6人は、まず、アーラーラ仙人について修行をしました。シッダルタはとりわけ理解がはやく、まもなくアーラーラ仙人は、

「もう、これ以上教えることはない。」

とシッダルタに告げました。

「私に教えてくださることは、もう、他にないのですか。老いと病と死の恐怖からのがれる方法は教えてくださらないのですか。」

「それはできない。私自身が知らないことを、どうして教えることができよう。それを知る者は、この世に誰もいないのだ。」

指導者としてここに残り、自分を助けて欲しいというアーラーラ仙人の願いをふりきって、シッダルタは師のもとを去りました。

次に6人が教えをうけたウッダカ仙人のところでも、シッダルタが深くこころに抱えている悩みは解決できませんでした。

シッダルタは、再び悟りをもとめて旅に出ました。

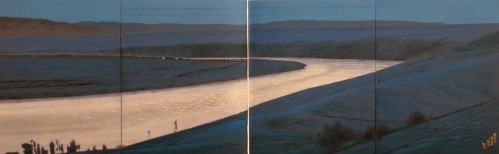

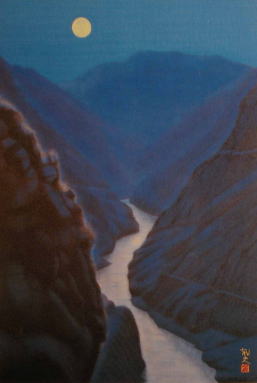

やがてシッダルタたちはネーランジャラー河の側にある苦行林につきました。

ここでは、体を痛めつけることにより悟りをひらこうとする人々が苦行をつんでいました。

シッダルタも、ここで修行をしようと決意しました。

シッダルタは仲間たちとともに、真夏は焼けつく太陽の照りつけるもとで、また、冬には氷のように冷たい水の中で、自分のからだを痛めつけました。それだけではありません。食事は一日に1食、2日に1食、3日に1食と、だんだん減らし、木の実、草の根などを食べてすごしました。

健康だったシッダルタのたくましいからだはやせ衰え、身は骨と皮だけになり、目はおちくぼみ、日に日にからだは弱っていきました。

健康だったシッダルタのたくましいからだはやせ衰え、身は骨と皮だけになり、目はおちくぼみ、日に日にからだは弱っていきました。

苦しい修行を続けるうちに、いつしか6年の年月がたちました。

そして、ある日、シッダルタは、

「これ以上修行を続けてもむだだ。」

とに気づきました。

「衰えたからだと、もうろうとした頭で、どうして正しくものを考えることができるだろうか…。」

苦行をう捨てたシッダルタは、6年の間の垢や汚れをおとそうと、ネーランジャラー河でからだを清めました。

けれども、ようやく岸にはいあがったシッダルタでしたが、もう立ちあがる力さえ残っていませんでした。

ちょうど、そこへ通りかかった村長の娘スジャータは、シッダルタを家へ運び、しぼりたての牛乳で煮たお粥を、シッダルタのために作りましたシッダルタはこのお粥で元気をとりもどしました。

ちょうど、そこへ通りかかった村長の娘スジャータは、シッダルタを家へ運び、しぼりたての牛乳で煮たお粥を、シッダルタのために作りましたシッダルタはこのお粥で元気をとりもどしました。

シッダルタが苦行をやめたことを知った5人の仲間たちはたいへん腹を立て、シッダルタのもとを去ってゆきました。

元気になったシッダルタは、ふたたび修行の地をもとめてネーランジャラー河を渡りました。

今度は、たったひとりでした。

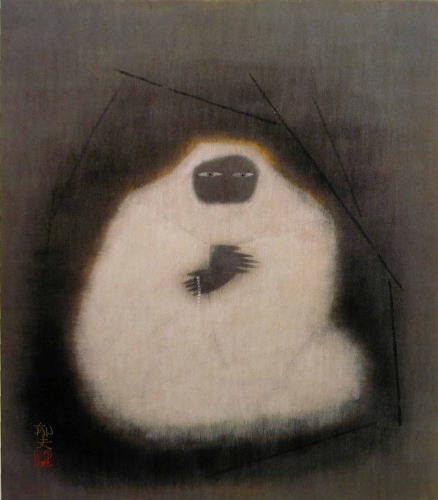

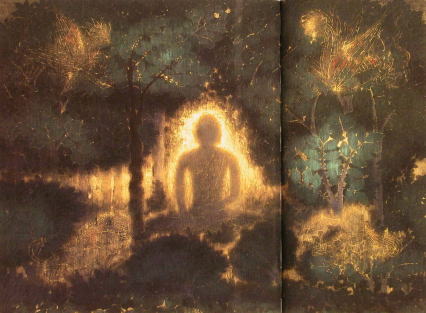

やがてガヤーと呼ばれているところにある大きな菩提樹の下まできたところ、なぜか、ここが自分にとって特別な場所だと感じました。

「悟りをひらくまで、ここを動くまい。」

と、堅くこころに決めて、その木の下で瞑想に入りました。

シッダルタは澄みきった心で深い深い瞑想を続けました。

シッダルタは澄みきった心で深い深い瞑想を続けました。

そして、明けの明星がきらめく寒い朝、ついに悟りをひらきました。

シッダルタは、ついにブッダとなられたのでした。

シッダルタ、35歳、12月8日のことでした。

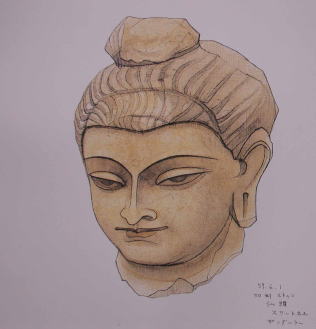

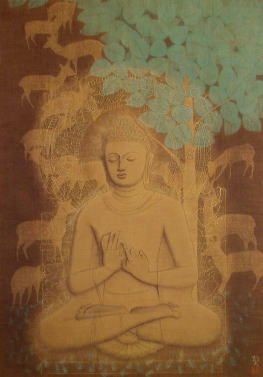

ブッダとなられたシッダルタは、お釈迦さまと呼ばれるようになりました。

ブッダとなられたシッダルタは、お釈迦さまと呼ばれるようになりました。

お釈迦さまは自分の悟った真理を人々に伝えようと旅立ちました。

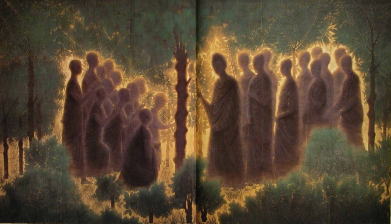

まず、お釈迦さまはきびしい修行をともにした5人の仲間のことを思い出し、彼らをたずねました。

5人の仲間は、たくさんの鹿が住んでいる、鹿野苑(ろくやおん)というところで苦行を続けていました。

はじめ、5人は、近づいてきたお釈迦さまを見て、敵意をあらわにしました。

しかし、やがて彼らは、そのお釈迦さまのお姿の変化に気がつきました。肌は輝くように美しく、からだ全体から気高い威厳がただよっていました。

5人の軽蔑と怒りはいつの間にか消え、みなはお釈迦さまに親しく挨拶をしました。

そして、一人はお釈迦さまの鉢と衣をとり、もう一人はお釈迦さまの座席を用意し、別の一人は足を洗う水を汲みに行きました。

この地でお釈迦さまは5人に、初めての教えを説かれました。

そして彼らはまた、お釈迦さまの教えをよく理解し、最初の弟子となりました。

お釈迦さまは5人の弟子とともに、教えをひろめる旅を続けました。

そのころ、インドではマガタ国とコーサラ国という二つの国が大きな力をもっていました。

マガタ国は強大な軍隊を誇り、ビンビサーラ王のもとに、経済や文化が栄えていました。

お釈迦さまがマガタ国にやってきた時、その評判を耳にしたビンビサーラ王は、大勢のお伴をしたがえて、お釈迦さまをたずねてきました。

「いかなる富も名誉も永遠に続くものではない。そういうものにしがみつきそれを幸せのよりどころにしているかぎり、まことの幸せはえられない。ほんとうの幸せをもとめるなら、それらへの執着を捨てなさい。」

お釈迦さまが話を終えたとき、ビンビサーラ王はお釈迦さまの弟子になりたいと申し出ました。

お釈迦さまが話を終えたとき、ビンビサーラ王はお釈迦さまの弟子になりたいと申し出ました。

そして、お釈迦さまに少しでも多くこの国の人々のために教えを説いていただきたいと願われ、お釈迦さまが気持ちよく休養をとることができ、多くの人々に教えを説くための住居と庭園を差し上げました。それは美しい竹の林にあったので「竹林精舎」と呼ばれ、世界で初めて建てられた仏教のお寺です。

一方、コーサラ国にはスダッタというお金持ちがいました。スダッタもお釈迦さまの教えを受け、深く心をうたれ、自分の国にも竹林精舎のようなお寺があったらと、祇園精舎を建てました。

お釈迦さまの噂を聞いた父王スッドーダナは使者を遣わし、お釈迦さまに生まれ故郷カピラヴァットゥをたずねるよう願われました。

お釈迦さまが故郷をたずねると、父王スッドーダナ、お釈迦さまの育ての母マハーパジャーパティー、ヤソーダラ妃、そして大勢の親戚の人たちが大喜びで出迎えました。

その中に7歳になるお釈迦さまの息子、ラーフラ王子もいました。お釈迦さまは、

「この子が王家の財産を受け継いだら、それは苦悩の種になるにすぎない。それより、もっと素晴らしい財産、私が菩提樹の下で得た尊い財産をあたえよう。」

と思われました。

そこで、お釈迦さまはラーフラ王子にたずねました。

そこで、お釈迦さまはラーフラ王子にたずねました。

「ラーフラよ、鏡は何のためにあると思うか。」

「自分をうつすためです。」

「そのとおりだ。身による行い、言葉による行い、こころによる行いも鏡と同じように自分をうつしだすものだ。そのことをいつも忘れないでいなさい。」

ラーフラ王子は、お釈迦さまの教えをよく守り、りっぱな僧となりました。その後、マハーパジャーパティーもヤソーダラ妃も、そして、従兄弟のアーナンダもお城を出て、お釈迦さまの弟子になりました。

アーナンダは、後々までお釈迦さまにお仕えし、身のまわりのお世話をすることになりました。

子どもの頃、白鳥のことで争った従兄弟のデーヴァダッタも、お釈迦さまの教えをけ僧侶となりました。

子どもの頃、白鳥のことで争った従兄弟のデーヴァダッタも、お釈迦さまの教えをけ僧侶となりました。

しかし、子どもの頃からお釈迦さまに嫉妬心を持ちつづけていたデーヴァダッタは、ある時、自分を大勢の弟子たちの指導者とするようにお釈迦さまに要求しました。この時も、お釈迦さまはその要求をきっぱりと断りました。

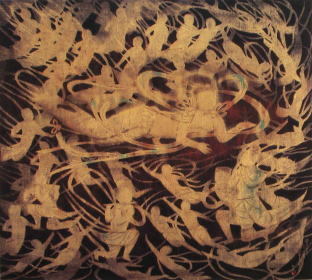

怒ったデーヴァダッタは、お釈迦さまを殺害しようと試みました。はじめ、刺客を雇いましたが、何人刺客をさしむけても、みな、お釈迦さまの教えに感銘をうけ、お釈迦さまの弟子になってしまいました。

そこで、デーヴァダッタは鷲の峰という山の頂に上り、下を通るお釈迦さまに岩を投げ落としましたが、岩はお釈迦さまをかすめただけでした。

最後にデーヴァダッタは、森で瞑想中のお釈迦さまを象に襲わせました。ところが、お釈迦さまの不思議な力で、荒れ狂う象はおとなしくなってしまうのでした。

そのデーヴァダッタも、年をとってからは、自分の行いを悔いて、再びお釈迦さまの弟子になったということです。

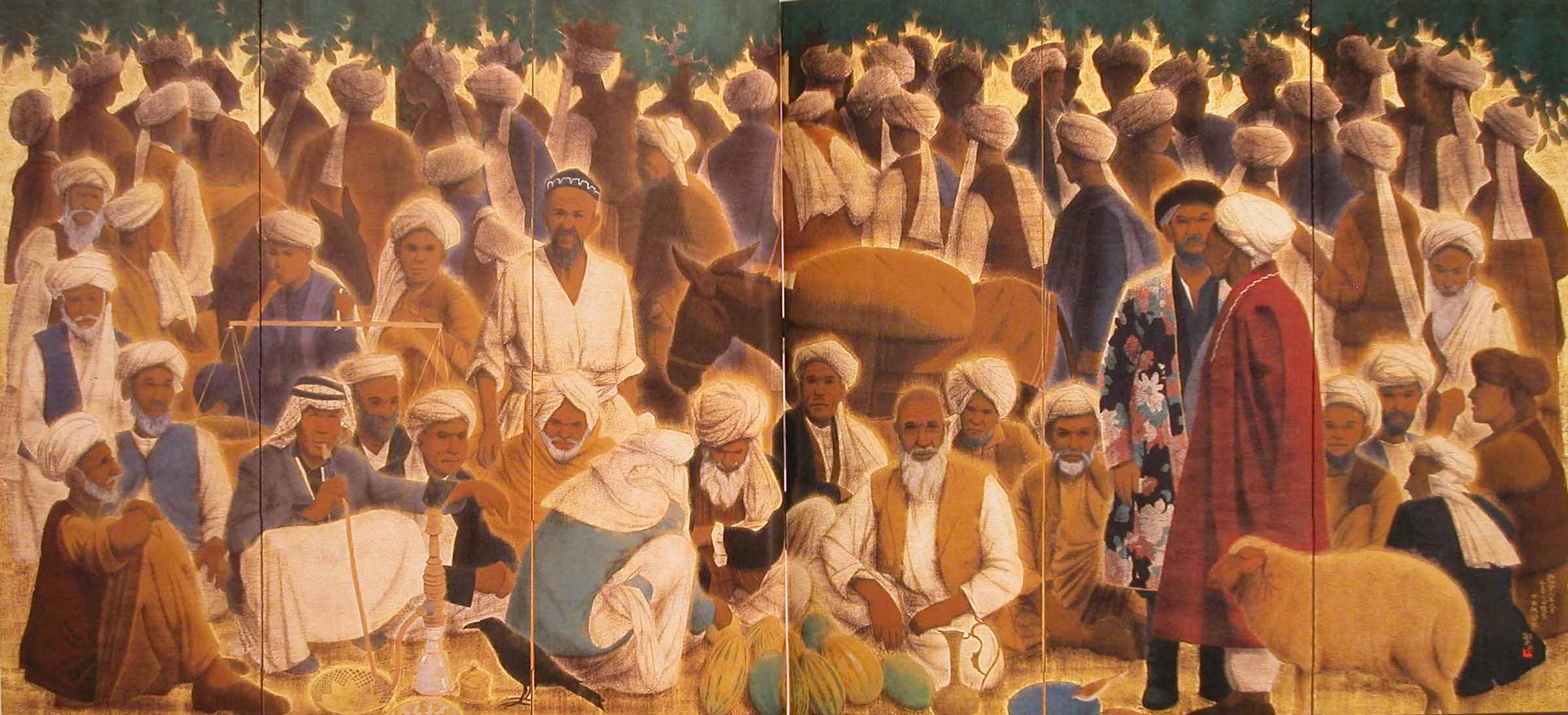

当時のインドでは、バラモンが祭や占いですべてのことをきめ、政治や社会を支配していました。そして、自分たちバラモンの下にクシャトリアという王族や武士階級、ヴァイシャという農牧民や商人、スードラという奴隷階級をつくって人々を差別しました。

この制度はカーストと呼ばれ、人々は死ぬまで、決して自分の階級から脱け出すことはできませんでした。

もっと悲しいことには、このカーストからはみ出た人々がいたことです。

彼らはチャンダーラ(不可触賎民)とよばれ、カーストの中の人々、とくにバラモンには近づくことさえ許されていませんでした。

この差別のために苦しめられていたインドの人びとは、自分たちの幸せと、心の安らぎを与えてくれる、新しい教えを求めていました。そこに、お釈迦さまによって仏教が唱えられました。

仏教は、初めからすべての人々のものでした。

お釈迦さまはおっしゃいました。

「人は高いカーストに生まれたからといって尊くはありません。また、低いカーストに生まれたからといって卑しいことはありません。行いの正しい人が尊く、行いの正しくない人は卑しい。」

お釈迦さまの教えはどんどんひろまり、弟子はまたたくまに増えてゆきました。

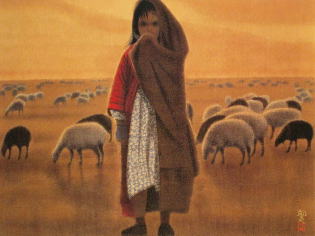

ある時、お釈迦さまの侍者アーナンダは、托鉢の途中で井戸から水を汲んでいる少女を見かけました。

ある時、お釈迦さまの侍者アーナンダは、托鉢の途中で井戸から水を汲んでいる少女を見かけました。

のどのかわいたアーナンダは、少女に、

「水をください。」

とたのみました。

ところが、少女の身分はチャンダーラでしたので、

「私には、貴方に水を差し上げる資格などございません。」

と言って断りました。

「娘さん、私は貴方の家族や、カーストのことをたずねているのではありません。カーストなど気にしませんから、どうか貴方の水を飲ませてください。」

少女は生まれてはじめて、そのような言葉をかけられ、強く心をうたれました。そして、お釈迦さまの教えを聞き、熱心に勉強をして弟子になりました。

裕福な家庭の娘キサーゴータミーは、金持ちの商売人と結婚し、かわいい男の子が生まれました。何不自由なく幸せに暮らしていましたが、その子が1歳の時、病気で死んでしまいました。悲しみにくれたキサーゴータミーは、子どもを生きかえらせる薬をさがしもとめて、町をさまよい歩きました。

裕福な家庭の娘キサーゴータミーは、金持ちの商売人と結婚し、かわいい男の子が生まれました。何不自由なく幸せに暮らしていましたが、その子が1歳の時、病気で死んでしまいました。悲しみにくれたキサーゴータミーは、子どもを生きかえらせる薬をさがしもとめて、町をさまよい歩きました。

誰にも助けてもらえず、キサーゴータミーは、最後にお釈迦さまをたずねました。そして、子どもの亡骸をお釈迦さまの足元に置き、自分の悲しい思いを切々と訴えました。彼女の話にじっと耳を傾けていたお釈迦さまは、やがて次のように言われました。

「キサーゴータミーよ、貴方の悲しみをいやす方法が一つだけあります。町へ行って、まだ葬式を出したことのない家を探し、カラシの種を一粒もらってきなさい。」

キサーゴータミーはさっそく町へ出かけ、最初に見かけた家に立ち寄り、そして、たずねました。

「今まで、死人を出したことがありますか。」

すると、家の人は答えました。

「この家ではたくさんの人が死んでいます。」

次の家でも、

「うちでは数え切れないほどの人が死んでいます。」

といわれました。3軒目、4軒目と町中の家をたずねても、死者を出したことのない家などありません。そこで、彼女ははじめてお釈迦さまが自分に何を教えたかったのかわかりました。それは、

「すべてのものに死は必ずやってくる。」

ということだったのです。

この悲しい現実を素直に受け容れたキサーゴータミーは、子どもの亡骸を墓に葬ると、お釈迦さまのもとにもどり、お弟子となりました。

お釈迦さまは45年もの間、人々に教えを説いて歩かれました。

しかし、80歳を過ぎた頃、病気になられ、もう死ぬ時がきたことを悟られました。お釈迦さまは侍者アーナンダを呼んでおっしゃいました。

「ありがとう、アーナンダよ。お前は長い間ほんとうによく私につくしてくれた。しかし、私はもう年老いた。これからは、私の説いた教えを灯とし、自分自身をたよりに修行をつづけなさい。」

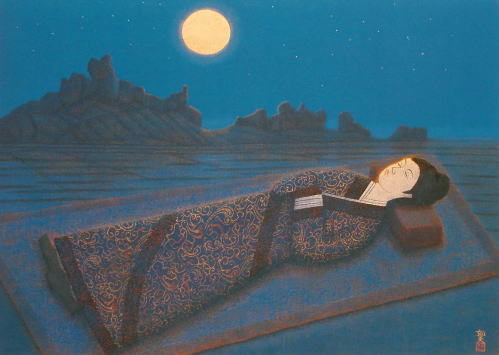

アーナンダは悲しみをこらえて、お釈迦さまのために、サーラの林に床を敷きました。お釈迦さまは故郷を思い、生まれ故郷のカピラヴァットゥのある北の方角に頭を向け、身を横たえられました。

アーナンダは悲しみをこらえて、お釈迦さまのために、サーラの林に床を敷きました。お釈迦さまは故郷を思い、生まれ故郷のカピラヴァットゥのある北の方角に頭を向け、身を横たえられました。

その時、不思議なことがおこりました。季節でもないのに、サーラの花が咲き、お釈迦さまを慕う人々だけでなく、ウサギやネズミ、リスや象、牛も馬の羊もサーラの林に集まってきました。

お釈迦さまは、嘆き悲しむものたちにおっしゃいました。

お釈迦さまは、嘆き悲しむものたちにおっしゃいました。

「すべての愛するものたち、いつかは必ず別れの日がくるのだ。私の亡きあと、私に会いたいと思ったら、私の生まれた美しい花園、ルンビニーを思い出しておくれ。

また、私が悟りを開いたブッダガヤーを。

はじめて教えを説いた鹿野苑を。

そして、今涅槃に入らんとする、このクシナガラを…。

私は、いつでもそこにいて、私に会いたいと思う人々の心の中に現れるであろう。」

やがて、お釈迦さまは瞑想に入られ、静かにこの世を去られました。

お釈迦さま80歳、2月15日、満月の夜でした。